| 2010-07-18 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:山鉾一覧 / |

祇園祭 黒主山(八坂神社)

黒主山(くろぬしやま)

謡曲「志賀」にちなんで、

大伴黒主(おおとものくろぬし)が

桜の花を仰ぎ眺めている姿なんですよ

大伴黒主は、

紀貫之(きのつらゆき)が、「古今和歌集仮名序」において

「近き世にその名きこえたる人」として挙げられた歌人の中の一人で

あの小野小町(おののこまち)との歌争いなどで有名なんだそうで~す

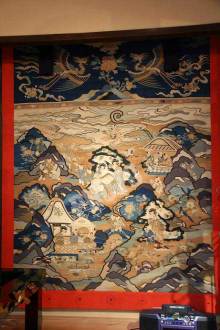

御神体

御神体

白髪の髷(まげ)に長い髭(ひげ)の大友黒主(おおとものくろぬし)が杖をつき、

桜を見上げています。

六歌仙の歌人の銘が入っているんだそうですよ。

奥は見送「唐子喜遊図(からこきゆうず)」綴錦

見送は2種類が隔年交替で用いられ、

もう一つは「牡丹双鳳凰文図(ぼたんそうほうおうもんず)」綴錦

昔の山には

「雰囲気」を盛り上げるために

真松や山籠の他に、「添山(そえやま)」という一種の飾りつけのかな

を飾る場合が多かったそうで、

この黒主山もその名残りとして「桜の木」が立てられているんだそうですよ

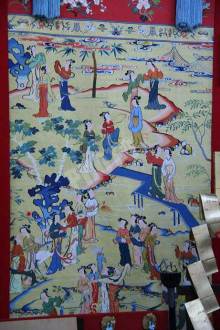

前掛

前掛

復元新調された五爪龍文錦織(ごつめりゅうもんにしき)1990年

以前の前掛は中国・明の皇帝、

萬歴帝(ばんれきてい)が即位の時に着用した服と伝えられてます。

祇園祭でこの様に祀られる黒主も

所変わって

「歌舞伎」などでは、天下を狙う大悪人

とされてるんだとか。

えーっ!

大 悪 人

だなんて

でもでも、実際は「近江・志賀の里」の歌人だったそうなので一安心ですね

黒主山、装飾品の数々

黒主山、装飾品の数々

山に飾る桜の造花は、

かつては町内でつくっていたもので、

粽(ちまき)と同様に 戸口に挿すと悪事が入ってこないといわれてるそうですよ

金色の御幣

金色の御幣

他には

クマザサで生麩を包んだ食べられるちまきや、

黒いあぶらとり紙など黒主グッズも人気が高いんだそうです

私も粽を食べてみた~いです(笑

そんな黒主山の場所はコチラ↓

大きな地図で見る | 2010-07-18 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:山鉾一覧 / |

祇園祭 霰天神山(八坂神社)

その身長は、

一寸二分

という天神さまを祀る霰天神山(あられてんじんやま)

一寸とは、現代のメートル法の表記でその長さは驚きの

約3

センチメートルなんですって

ということは、後の「二分」は恐らく一寸の1/5だから

60mm

一寸二分は、約3.6cm

3.6cmの天神さま~

プリティー天神さま、かわゆすぎます

そんな小さな天神さまですが、

その効力は折り紙つきなんですよっー

欄縁に沿って朱塗りの回廊がめぐらされた山の中央に、

欄縁に沿って朱塗りの回廊がめぐらされた山の中央に、

唐破風春日造(からはふかすがづくり)の本殿が安置されます。

真松の変わりに12本の若松を社殿の両側に植えるそうですよ☆

そんな天神さまとの由来は

「永正年間」

西暦では1504~1521年と言われてます。

京都が大火にあった時

急に季節外れの霰が降ってきて大火が消えたそうなんです

が!

なんと、その霰とともに振って来た神様がいました

それは、その背丈が一寸二分という小さな天神様

奥:後懸

奥:後懸

脇:金の御幣

中央:天神像

驚きの小ささですよね

その天神様を祀ったのが由来だそうで、

そんな由来から「火よけの神様」として祀られ

別名「火除天神山(ひよけてんじんやま)」とも言われるそうなんでーっす

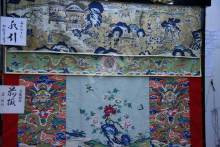

後懸 紅地雲竜宝尽文様

後懸 紅地雲竜宝尽文様

その効力は、

多くの山鉾が焼けた「天明」や「元治」の大火の時も

この山だけは残ったというから驚きのパワーですよね

そんな霊験あらたかな霰天神山の場所はコチラ↓

大きな地図で見る | 2010-07-18 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:山鉾一覧 / |

祇園祭 八幡山(八坂神社)

石清水八幡宮から勧請(かんじょう)して祀った

「八幡宮」

を山の上に祀っている山

八幡山(はちまんやま)

八幡宮と言えば

京都では

「三宅八幡宮」や

「石清水八幡宮」ですよね

石清水八幡宮を勧請した八幡山ですが、

あっれぇ~

祇園祭は、「八坂神社」のお祭

じゃなかったのーっ

という声も聞こえてきそうです。京子の口から(笑

でも、他の鉾でも、牛頭天王に関係のない神様を祀っていたりするので

もしかしたら、当時はさほど厳格でもなかったのでしょうか

通常は、町会所にあるお庭のお宮に祀られているだそうです

京都市指定有形文化財の「八幡山の屏風」

京都市指定有形文化財の「八幡山の屏風」

海北友雪(かいほうゆうせつ)作 350年前、徳川初期の作品

昔の祇園祭が描かれているんですって!

上段に十基の山鉾、下段に三基の神輿還幸

ちなみに、八幡宮の総本社は大分県宇佐神宮なんですよん

なんと、お社は全国に約4万600社

その主祭神は応神天皇で、

京子のブログでも「大豊神社」、「若宮八幡宮」でご紹介しましたね

正面に金の御幣、脇に房懸

正面に金の御幣、脇に房懸

上段奥に水引 金地花鳥総刺繍仙園図唐織

正面奥に前懸 「慶寿群仙図」慶寿裂

前懸、水引ともに1986年に新調です。

この八幡山の歴史はとても古く >

>

応仁の乱以前より文献にその名が見られるそうです。

延宝年間・・・西暦では1673-1680年頃に描かれた絵には、

なんと、八幡宮の狛鳩として有名な鳩が

鳥居に鳩がとまっている今とほぼ同じ型の山が描かれているそうなんですよっー

見送 日輪双鳳人物文蝦夷錦(えぞにしき)

見送 日輪双鳳人物文蝦夷錦(えぞにしき)

※もう一枚、雲龍波涛図綴錦があり一年おきに使われます。

※いずれも250年前の製作

山に環状される総金箔の八幡宮(小祠)

山に環状される総金箔の八幡宮(小祠)

天明年間の作

運慶の応神(おうじん)天皇騎馬像を拝してます。

右の胴掛「三瑞獣図刺繍」の獏(ばく)

右の胴掛「三瑞獣図刺繍」の獏(ばく)

会所にある八幡宮

会所にある八幡宮

元旦にはここで2礼2拍手1礼にて参拝

1年の無病息災と町内の繁栄を祈願します。

ちょっぴり豆知識

八幡総本宮の宇佐神宮では

二礼四拍手一拝

なので、もし訪れることがあった際には気をつけて下さいな

そんな八幡山の場所はコチラ↓

大きな地図で見る | 2010-07-18 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:山鉾一覧 / |

祇園祭 浄妙山(八坂神社)

『平家物語』の宇治川の合戦から

浄妙山(じょうみょうやま)です

以前、【平等院】で少し「以仁王の乱」についてお話しましたよね

以仁王は三井寺に逃れ、源頼政は平等院に逃げ込み

その時に、追ってを防ぐためなんとっ

宇治橋の橋板を取り外しちゃいましたーっ

わぉ

平家もこの戦法にはビックリですよね

でも、手を拱いているわけにはいきません

左:「一来法師(いちらいほうし)」

左:「一来法師(いちらいほうし)」

右:「筒井浄妙(つついじょうみょう)」

選ぶべき戦術は

「弓」

しかないので双方弓合戦になってしまいましたが、

まず先に動いたのはなんと源氏側

橋板を取り外して優勢に京子は見えるのですが意外です

弓合戦がどれ程凄かったのか伺えます。

弓合戦がどれ程凄かったのか伺えます。

名を「五智院但馬(ごちいんのたじま)」

降り注ぐ矢をもろともせず橋の上を進みます

平家も

「射取れー!、射取るのじゃ~!!」

と散々矢をけしかけますが

但馬は少しも動じることなく可憐に矢を裁く様に

敵も味方も大喜び

それ以来、「矢切りの但馬」と呼ばれるようになったんだとか

戦で死ぬほとんどのパターンは

刀ではなくて、「弓矢」だって知ってましたか

その「矢」を踊るように交わすのはとても人間技とは思えません

次に名乗りをあげたのは、同じく源氏方の

三井寺僧兵「筒井浄妙(つついじょうみょう)」です。

なんとこの人、大声で宣戦布告をしたと思ったら

背負った24本の矢で

12人を射殺

11人を負傷

残り1本は

ゴミ箱に(・ω・)ノポイッ

っとしてしまいました

そして、それだけでは終わらず

裸足+長刀になると橋の「桁(けた)」にのり

さらさらとあたかも

「一条、二条の広い大路」と同じように振舞ったそうなんです

それだけでも「お見事 」なんですけれど

」なんですけれど

暴走に次ぐ暴走で

単騎突入です

なんてむちゃくちゃな人なんでしょう

しかし、不屈の精神力に

流石の物理的な長刀本体は6人目でとうとう耐え切れず

中よりうち折れてしまいます

残る太刀を抜いて戦うも、9人目で太刀もとうとう折れてしまいました

頼むは、腰刀ばかりとなったその時

「一来法師(いちらいほうし)」と呼ばれる大力の剛の者が

「悪しう候、浄妙坊」

と、頭上をひらりと飛び越えて先陣を取ったんです

その姿こそが

この山が表現している、まさにその瞬間なんだそうですよ

そんな経緯からか別名「悪しゅう候山」とも呼ばれ

「坊」はとれても山の名前にはなってしまった浄妙山の場所はコチラ↓

大きな地図で見る | 2010-07-18 |

| テーマ:祭り・イベント | |

祇園祭 役行者山(八坂神社)

修験道(しゅげんどう)の開祖

役行者・小角(おづぬ)が

一言主神(ひとことぬしのかみ)を使って葛城山と大峰山の間に石橋をかけた

伝説に由来する役行者山(えんのぎょうじゃやま)です。

御神体は、

役行者と一言主神かと思いきや

+葛城の神も祀られているそうなんです

あれれ

大峰に神様はいないの~

瓦その1

瓦その1

修験道とは

山に籠もって厳しぃ~ 修行をつみ

修行をつみ

験(しるし:一種の霊力?)を身につけることなんだそうですね。

その力を得た人を、「修験者(しゅげんじゃ)」や

「山伏(やまぶし)」と言うそうで、京子も聞いたことがありました

会所の蔵

会所の蔵

そんな役行者は

「鬼使いの秘術」を有していたそうなんですよーっ

瓦その2

瓦その2

そこで、役行者は

山と山との間に石橋を架けるように

鬼たちに命じたそうですが

見送

見送

金地唐美人園遊図の綴錦

1982年から新調復元 戸田与謝の作

なんとこの鬼たち

昼のうちは何もせず、

昼のうちは何もせず、 夜だけ働き

夜だけ働き

一向にはかどりませんでした>

三体の御神体

三体の御神体

左:一言主神(ひとことぬしのかみ)

中央:神変大菩薩(役行者)

右:葛城神(かつらぎのかみ)

それに絶えかねた役行者は、鬼たちに理由を聴いてみます

すると、鬼たちは

「一言主神にさぁ、指導さぁ、してもらっているんだけどさぁ

自分の姿がさ、醜いからさ、夜だけしか出てきたくないんだって~」

ナンダッテー

それを聞いた役行者は怒って

一言主神を葛城の谷へ呪縛します。

その呪縛は、今でも解かれないままなんだそうです

水引:綴錦の名手である西山勘七作の唐子遊図(からこあそびのず)綴錦 江戸時代中期のもの

水引:綴錦の名手である西山勘七作の唐子遊図(からこあそびのず)綴錦 江戸時代中期のもの

前懸:牡丹胡蝶図(ぼたんこちょうず)と雲龍文様との3枚継ぎの綴錦 1997(平成9)年に復元新調

※岩に牡丹・蝶、左右に波濤飛龍が描かれている

その伝説が、

役行者山の基になっているんですね~

そんな役行者山の場所はコチラ↓

大きな地図で見る | 2010-07-18 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:祇園祭 2011 神幸祭(八坂神社) / |

祇園祭 2010 神幸祭(八坂神社)

祇園祭の本当のクライマックス

これを見なくちゃ、ここまでガンバッテ祇園祭を特集した意味が

なくなっちゃうので、もう一踏ん張りして行ってきましたー

「神幸祭(しんこうさい)」

見て下さいこの人人人

この白い半被を着た人達は全員

「お祭の関係者」で

一般の人ではないんですよーっ

この場所は、八坂神社の西楼門前で

どの位の大きさの道路か想像がつかない人の為に

この中心部は、片側2車線・・・つまり4車線の道路が「2つ」交わって出きる

とぉ~っても巨大な「T字路」なんです

そんな巨大な道路が、白い半被を着た人達に埋め尽くされてます

その数およそ・・・

何人いるのーっ

(カンペ):「千人」

1,000人

一つの神輿に、300人

こんなお祭がかつてあったでしょうか

否、ない!のではないでしょうか

一体、神幸祭ってなにもの・・・

あっ!興奮しながら文章を書いてたら

神幸祭の説明をするの忘れてました

てへっ♪

「神幸祭」とは

神幸祭が始まる数時間前までに行われていた一大イベント

「山鉾巡行」によって浄められた四条寺町にある御旅所へ、

八坂神社から「中御座神輿」、「東御座神輿」、「西御座神輿」

と呼ばれる3基のお神輿が氏子町を通って渡る神事なんだそうですよ

つまりは、八坂神社に祀られている

「素戔嗚尊(スサノオノミコト)」

「櫛稲田姫命(クシナダヒメノミコト)」

「八柱御子神(ヤハシラノミコガミ)」

を神輿に移して、子孫の町内を回り、宿泊先である御旅所まで行くお祭なんですね

八柱御子神・・・もとい「御子神(みこがみ)」とは、

素戔嗚尊と櫛稲田姫命の子にあたる神で、

「八柱」なので驚きの「八人の子供」が

神輿に乗り込んでます

御旅所には、7日間宿泊されるそうで

その間に誰とも言葉を交わすことなく

御旅所を七夜お参りすれば願いが適うんだそうです

って、あーっ!もう一夜すぎちゃった

となるかも知れません

けれども

本当の、「無言参り」というのは

「祇園さん(八坂神社)」にお参りして、その足で「お旅所」に参れば1回

それを七回半繰り返すのが本来、芸妓さん、舞妓さんが受け継いできた

「無言参り」なのでこの間に、オフの芸妓さん、舞妓さんに出くわしても

話かけないであげて下さいな

私も残り6日の間にいかなくっちゃ

そんな神幸祭ですが、

最初から神輿を担いで出てくるのかな~ と思っていたのですが、

と思っていたのですが、

鎧武者な人や

こんな行列も

ゾロゾロ

ゾロゾロゾロ~

っと歩いてきている中に

発見しちゃいました

以前コメントで教えて頂いた

とてもありがたい「久世稚児」さん

先の山鉾巡行で行われた「長刀鉾稚児」との違いは、

「大名格の格式」をもらう長刀鉾稚児に対して

久世稚児は…

神の化身へと生まれ変わります。

長刀の稚児が、「神様の使い」になるのですら驚きなのに

久世の稚児は、神さまの化身です。

だからこそ、「社参の儀」で長刀稚児は

楼門の外で馬から降りるのに

久世稚児は、馬に乗ったまま神域に入っていくんですね

「社参の儀」の参拝の手順等は、ほぼ同じと聞いてみなかったのに

こんな意味合いがあったなんて・・・

来年にチャレンジしたいですっ

そんな「 神 の 化 身

神 の 化 身 」に

」に

京子がお願いしたのは

あれ

私、お願い事してない

久世稚児さんを撮るのに必死で

お祈りしてませーんっ

あ”~~~~~~~あうぇせrdtrfytgふyぎうhp;jかsjふぁえfあdふぁs

あえsふあへいふぁへいふぁへpfはえふぁ

あえふぉはえsfはそふぁjしおふぁ

ピー

すみません、放送事故がありました

お見苦しいところをお見せして、誠に申し訳御座いません

京子さん!京子さん!!レポート続けられますか

はい

がんばりますorz

うっうっ(´;ω;`)

・っと

・・いっと

・・・ほいっと

ほいっとー

ほいっと ほいっとー

ほいっとー

ホイットー ホイットー

ホイットー

きゃ~

お神輿キターーーーーーーーー♪

思わず京子も

「ホイットー ホイットー

ホイットー 」

」

と口ずさんでしまいます

以下、ホイットーホイットーといいながらご覧下さい

ホイットーホイットー

これで全お神輿が集合しました

その光景が、冒頭でもあげました

コチラ↓

八坂神社石段下に大集合です

宮司さんの挨拶の後に

観客も、当事者も全員が御祓いを受けます

京都市長もその後、挨拶をして

ホイットーホイットー!!

と御旅所に向けて出発していきました

・・・え?

あの大人数全員でお旅所まで詰め掛けるのぉ~

しかも、途切れることなく

ホイットー音頭が繰り広げられてます

山鉾巡行は、京都のお祭らしい雅さ全快だったのに

こんなにも荒々しいお祭が

「古都 京都」で行われていて

日本三大祭りの一つで

しかも、巡行はハイライトで

神幸祭がメインのクライマックスだったなんて

京都面白すぎます

そんな神幸祭の出発が行われた場所はコチラ↓

大きな地図で見る『祇園祭 2010』の関連イベント

・祇園祭 2010 神用水清祓式(八坂神社)

・祇園祭 2010 花傘巡行・還幸祭(八坂神社)

・祇園祭 2010 山鉾巡行(八坂神社)

・祇園祭 2010 日和神楽(八坂神社)

・祇園祭 2010 長刀鉾稚児社参(八坂神社)

・祇園祭 2010 曳初・長刀鉾(八坂神社)

・祇園祭 2010 お迎え提灯・神輿洗い(八坂神社)

・祇園祭 2010 吉符入・長刀鉾稚児舞披露(八坂神社)

・祇園祭 2010 吉符入・お千度の儀

雑談掲示板 新着