| 2012-07-24 |

| テーマ:祭り・イベント | |

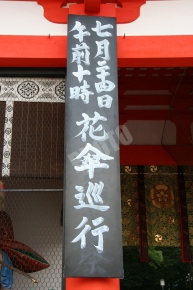

祇園祭 花傘巡行(八坂神社)

こんにちは京子です。

今回ご紹介するのは

7月24日に行われた

花傘巡行(はながさじゅんこう)です

祇園祭の関連イベントの1つで

総勢800人以上が参加する

大パレードです。

花傘巡行について説明しますと

かつて、この日(7月24日)は

山鉾巡行の『後の祭り(あとのまつり)』が行われていました

※巡行の日は、昭和40年まで2つに分かれていました。それが『先の祭り(17日)』と『後の祭り(24日)』です。

その後、山鉾の巡行が17日に統一された為

『後の祭り』を後世に伝えようと

祇園祭花傘連合会が結成され

山鉾の原型となったといわれる『花傘』の巡行が

24日に行われるようになりました。

山鉾巡行は女人禁制なのに対し

花傘巡行は

華やかな衣装に身を包んだ女性が多数

参加するんですよ

では

出発地点である八坂神社から

早速レポートしたいと思います。

朝10時に到着した京子

花傘巡行の先頭を行くのは

子供神輿です。

元気にワッショイワッショイと言いながら

巡行を盛り上げてくれます。

太鼓の音もよく響いていますね。

そして動画でも花傘巡行をご紹介します。

子供神輿の後に登場するのは

花笠を頭に被った『神饌(しんせん)行列』ですね

※神饌とはお供え物の事です。後ほど、彼女たちは八坂神社へお供え物を届けに行くんですよ。

続いて『花車』が続きます

花傘巡行では

こうした華やかな『花車』や『花傘』が全部で10基ほど登場します

その多くは京都織物卸商業組合が

提供しているそうですよ。

次に登場するのが『馬長(うまおさ)稚児』です。

祇園祭の起源である『祇園御霊会』において

鉾は今より地味な存在だったみたいで

見物客の多くは、この『馬長』目当てだったそうですね~

昔も、このように美しく着飾られた子供達を馬に乗せて

歩いたそうですよ

続いて

祇園祭ではおなじみの鷺(さぎ)も巡行に登場します。

ちなみに・・・

祇園祭と鷺ってどういう関係なのか?と言うと

応仁の乱(1467年)以前に存在した

『笠鷺鉾(かささぎほこ)』に由来するそうで

鷺舞を踊りながら巡行していたんですね。

久世六斎保存会の方々は、太鼓や笛のお囃子で巡行を賑やかしてくれます。

久世六斎保存会の方々は、太鼓や笛のお囃子で巡行を賑やかしてくれます。

織商鉾(おりしょうほこ)です。『京都・ミスきもの』に選ばれた4名の女性が乗っていらっしゃいます。

織商鉾(おりしょうほこ)です。『京都・ミスきもの』に選ばれた4名の女性が乗っていらっしゃいます。

そして

花傘巡行の最後を締めくくるのは・・・

長刀鉾のお囃子です。

毎年、お囃子のある山鉾町から1つ参加されているんですね。

ここで巡行コースもご紹介しておきます!

10時に八坂神社を出発した花傘行列は

そのまま四条通を西へ進みます。

河原町通まで出ると北へ上がり、御池通りを西へと入ります。

そして寺町通を南へ下がり

四条通に再び戻ります。

11時半には

四条通にある八坂神社御旅所にて

『くじ改め』が行われます。

花傘巡行も大行列になるので

ちゃんと順番通りに進んでいるのかを

ここで確認するんですね

子供神輿の女の子が

文箱から順番の書いた紙を見せます

17日の山鉾巡行でも、同様のくじ改めが行われていますよ

その時の様子は

祇園祭 2012 山鉾巡行(四条堺町・四条麩屋町・新町御池)の記事をご覧下さい。

こうして順番が確認されると

再び花傘行列は動き始め

八坂神社まで四条通を東へと進みます

四条大橋で巡行を撮影してみました♪

四条大橋で巡行を撮影してみました♪

動画では花傘娘や織商鉾、長刀鉾のお囃子の様子を

ご紹介しています。是非、ご覧下さい。

そして

2時間程の巡行を終えた花傘行列は

八坂神社の南楼門をくぐります。

先頭は神饌行列です。

出発の時は持っていなかった

お供え物を手に、本殿へと入って行きます

続いて

神輿をひいていた子供なども帰ってきます。

到着したところから

本殿に向かって二礼二拍手一礼が行われ

無事に巡行は終了しました。

そして13時からは『祇園花傘奉納舞踊(ぎおんはながさほうのうぶよう)』が境内の舞殿にて行われます

プログラムはコチラ↓

・祇園太鼓(八坂神社祇園太鼓)

・獅子舞(祇園獅子舞研究会)

・六斎(久世六斎保存会)

・雀踊(祇園甲部の舞妓・芸子)

・コンチキ音頭(宮川町の舞妓・芸子)

・鷺踊(祇園万灯会)

・万灯をどり(祇園万灯会)

皆さん、花傘巡行に参列していた方たちばかりです

こうして15時頃まで素敵な踊りが奉納され

参拝者の方たちも

楽しまれていましたよ~。

『祇園祭』の関連イベント

・祇園祭 菊水鉾お茶席(菊水鉾)

・祇園祭 後祭・山鉾巡行(八坂神社)

・祇園祭 曳初・大船鉾(八坂神社)

・井戸開き(遥拝式)(御手洗井)

・お位返しの儀(八坂神社)

・祇園祭 久世駒形稚児社参(八坂神社・綾戸國中神社)

・祇園祭 疫神社夏越祭(疫神社)

・祇園祭 還幸祭(八坂神社)

・祇園祭 祇園囃子奉納(八坂神社御旅所)

・祇園祭 オハケ清祓式(御供社)

・祇園祭 神幸祭(八坂神社・御旅所)

・祇園祭 山鉾巡行(四条堺町・四条麩屋町・新町御池)

・祇園祭 あばれ観音(南観音山)

・祇園祭 石見神楽(八坂神社)

・祇園祭 護摩焚供養(役行者山)

・祇園祭 宵宮祭(八坂神社)

・祇園祭 斎竹建て(四条麩屋町)

・祇園祭 古式一里塚松飾式(祗園床)

・祇園祭 長刀鉾稚児社参(八坂神社・長刀鉾保存会)

・祇園祭 松取式(北観音山・南観音山)

・祇園祭 神輿洗式(八坂神社・四条大橋)

・祇園祭 お迎え提灯(八坂神社・京都市役所)

・祇園祭 神用水清祓式(仲源寺・四条大橋)

・祇園祭 出囃子(河原町OPA)

・祇園祭 綾傘鉾稚児社参(八坂神社)

・祇園祭 吉符入・長刀鉾稚児舞披露(長刀鉾保存会)

・祇園祭 くじ取り式(京都市役所・八坂神社)

・祇園祭 吉符入・お千度の儀(八坂神社)

・祇園祭 日和神楽(八坂神社)

・祇園祭 曳初・長刀鉾(八坂神社)

| 2012-07-24 |

| テーマ:祭り・イベント | |

祇園祭 還幸祭(八坂神社)

こんにちは京子です。

午前中に行われた花傘巡行(はながさじゅんこう)に続きまして

午後5時からは3基の神輿が御旅所(おたびしょ・神様の宿泊先)を出発する

還幸祭(かんこうさい)をレポートしたいと思います

還幸祭とは17日に行われた神幸祭で

八坂神社から御旅所に7日間、鎮座された神様が

再び八坂神社へと帰る祭なんですよ

神様とは八坂神社に祀られているご祭神の

素戔嗚尊(スサノオノミコト)

櫛稲田姫命(クシナダヒメノミコト)

八柱御子神(ヤハシラノミコガミ)

の事です。

神様が7日間、鎮座されている間に

御旅所では無言参りや奉納囃子が行われます。

※詳しくは祇園祭 2012 祇園囃子奉納(八坂神社御旅所)の記事をご覧ください。

では一体どの様にして八坂神社から御旅所へ神様が来られたのかと言いますと

中御座神輿(なかござみこし)・東御座神輿(ひがしござみこし)・西御座(にしござみこし)という3基の神輿に御霊を移し

それぞれの氏子町を通って御旅所へと向かうんです

これが神幸祭で行われた事です。

※今年の神幸祭の様子は祇園祭 2012 神幸祭(八坂神社・御旅所)の記事をご覧ください。

還幸祭もルートは違いますけれど

3基がそれぞれの氏子町を通り、八坂神社へと向かいます。

途中3基の神輿が必ず立ち寄る所があるんですよ

それが『大政所御旅所(おおまんどころおたびしょ)』と『御供社(ごくうしゃ)』です。

江戸時代に行われていた祇園祭では

この大政所御旅所に神輿が置かれていました

現在、大政所御旅所に置かれない理由は

秀吉の命により、四条寺町にある現在の御旅所へと移されたからと言われています。

御供社は、祇園祭発祥の地とされていて

平安時代には

祭りの行列を点検する場所を意味する

『列見の辻』とも呼ばれていたそうです

※詳しくは祇園祭 2012 オハケ清祓式(御供社)の記事をご覧ください。

ちなみに、いつから神輿が担がれているのかは

文献が残っていないのでわからないそうですけれど

江戸時代には神輿の担ぎ手集団である『三条台若中(現在の三若神輿会・さんわかしんよかい)』が生まれていたそうです

では早速レポートしていきましょう。

午後5時頃、御旅所前についた京子

交通規制が引かれ

道路には神輿を担ぐ人達でいっぱいでした

しばらくすると宮本組の神宝奉持列がやって来て

御旅所から神宝を受け取っていましたよ。

その後いよいよ中御座神輿が動き出し

御旅所前に移動し、神事が行われました。

3基は別のルートを行くので、先回りをして

それぞれの神輿が必ず訪れる場所で待機します。

まずは冒頭でご紹介しました

大政所御旅所です

途中、神輿を先導する役である

久世稚児に会う事が出来ましたよ

※久世稚児について詳しくは祇園祭 2012 久世駒形稚児社参(八坂神社)の記事をご覧ください。

御旅所に着いてしばらくすると

中御座神輿がやってきました。

宮司さんにより大政所御旅所への挨拶が終わると

中御座神輿だけが訪れる神泉苑に向かいます

神泉苑では神輿を迎える為に太鼓の演奏が奉納されていました。

※地元のよかろう太鼓社中の方による演奏です。

演奏が終わるとちょうど、神輿がやってくる所でしたよ

神輿が到着すると八坂神社の宮司により神泉苑の住職に挨拶をされ

その後、神泉苑の住職による法要が執り行われます。

10分程で法要が終わると御供社へと向かいます

再び先回りをして御供社を目指します。

商店街の中を「ホイット!ホイット!!」と

男達の声が響き渡ります

御供社前まで来ると、差し上げを行い神輿をいったん降ろし

神事が執り行われました。

最後に3基の神輿が揃う八坂神社へと移動します

舞殿前で何度も差し上げを行った後、舞殿に鎮座します。

舞殿前で何度も差し上げを行った後、舞殿に鎮座します。

そして、3基の神輿が八坂神社境内に揃うと

御霊を神輿から八坂神社に還し、祭典が行われ

今年の還幸祭は終了です

こうして神様と3基のお神輿は八坂神社へと帰ってきましたけれど

祇園祭は31日に行われる疫神社夏越祭まで続きます。

帰り際に中御座神輿についていた稲を頂けました

この稲は、神輿の屋根に鳳凰や擬宝珠(ぎぼうしゅ)に括り付けられていて

縁起物や熱冷ましの効果があると言われています

※擬宝珠とは橋の手すりや、日本武道館の屋根についている玉葱の様な丸っこい飾りです。

もともと滋賀県の篠原村(しのわらむら)から送られていたそうですけれど

現在では、八坂神社の分社である『尾長八坂神社』の神殿より取れる稲を奉納されているそうです。

そんな還幸祭が行われた御旅所と大政所御旅所、神泉苑、御供社、八坂神社の場所はコチラです↓

より大きな地図で 祇園祭・還幸祭 を表示

『祇園祭』の関連イベント

・祇園祭 菊水鉾お茶席(菊水鉾)

・祇園祭 後祭・山鉾巡行(八坂神社)

・祇園祭 曳初・大船鉾(八坂神社)

・井戸開き(遥拝式)(御手洗井)

・お位返しの儀(八坂神社)

・祇園祭 久世駒形稚児社参(八坂神社・綾戸國中神社)

・祇園祭 疫神社夏越祭(疫神社)

・祇園祭 花傘巡行(八坂神社)

・祇園祭 祇園囃子奉納(八坂神社御旅所)

・祇園祭 オハケ清祓式(御供社)

・祇園祭 神幸祭(八坂神社・御旅所)

・祇園祭 山鉾巡行(四条堺町・四条麩屋町・新町御池)

・祇園祭 あばれ観音(南観音山)

・祇園祭 石見神楽(八坂神社)

・祇園祭 護摩焚供養(役行者山)

・祇園祭 宵宮祭(八坂神社)

・祇園祭 斎竹建て(四条麩屋町)

・祇園祭 古式一里塚松飾式(祗園床)

・祇園祭 長刀鉾稚児社参(八坂神社・長刀鉾保存会)

・祇園祭 松取式(北観音山・南観音山)

・祇園祭 神輿洗式(八坂神社・四条大橋)

・祇園祭 お迎え提灯(八坂神社・京都市役所)

・祇園祭 神用水清祓式(仲源寺・四条大橋)

・祇園祭 出囃子(河原町OPA)

・祇園祭 綾傘鉾稚児社参(八坂神社)

・祇園祭 吉符入・長刀鉾稚児舞披露(長刀鉾保存会)

・祇園祭 くじ取り式(京都市役所・八坂神社)

・祇園祭 吉符入・お千度の儀(八坂神社)

・祇園祭 日和神楽(八坂神社)

・祇園祭 曳初・長刀鉾(八坂神社)

雑談掲示板 新着