| 2012-09-09 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:上賀茂神社 / 賀茂競馬 2010(上賀茂神社) / 上賀茂神社 その2 / 上賀茂神社 その3 / 賀茂競馬(上賀茂神社) / 武射神事 2012(上賀茂神社) / 燃灯祭(上賀茂神社) / 幸在祭(上賀茂神社) / 土解祭(上賀茂神社) / 賀茂曲水宴(上賀茂神社) / 賀茂競馬足汰式(上賀茂神社) / 斎王代以下女人列御禊の儀(上賀茂神社) / 御田植祭(上賀茂神社) / 夏越の大祓(上賀茂神社) / 賀茂の水まつり(上賀茂神社・新宮神社) / 烏相撲内取式(上賀茂神社) / 鎧着初式(上賀茂神社) / 御棚会神事(上賀茂神社) / 武射神事(上賀茂神社) / 紀元祭(上賀茂神社) / 雛流し(上賀茂神社) / 摂末社春祭(上賀茂神社) / 白馬奏覧神事(上賀茂神社)2025 / |

烏相撲(上賀茂神社)

こんにちは京子です!

今回ご紹介するのは

9月9日に上賀茂神社で行われた・・・

烏相撲(からすずもう)です

まず烏相撲についてご説明しますと

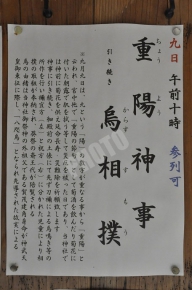

9月9日、上賀茂神社にて

重陽神事(ちょうようしんじ・五節句の1つ『重陽節句』にまつわる神事)の後に

行われる神事で

刀禰(とね)が烏(からす)の鳴き真似をしたり

童子(小学生)が細殿の前で相撲の取組を行います

平安時代から続く、歴史ある神事で

京都市無形登録文化財にも指定されているんですよ。

※ちなみに前日の9月8日には、烏相撲のリハーサルである烏相撲内取式が行われました。その時の様子は烏相撲内取式 2012(上賀茂神社)をご覧下さい。

朝10時に到着した京子!

まずは重陽神事が行われます。

重陽神事は、重陽節句(9月9日)に行われる神事です。

節句の起源は

中国からもたらされた陰陽五行説(いんようごぎょうせつ・日本では陰陽道)で

奇数は『陽の数』と言われていて

その中でも『9』は最も大きい数であり

陽(奇数)が重なる9月9日を『重陽』と呼び

この日に厄を祓い、長寿祈願をしたそうです

旧暦の9月9日は

菊が見ごろという事から『菊の節句』とも言われています

重陽節句には菊酒を飲んだり

食べ物に菊を飾ったりするんですね。

今でも刺身に菊の花が添えられているのは

この習慣のなごりだそうです。

※実際に菊には殺菌作用もあるそうなので、刺身の横に置くにはぴったりですね

さて!お話を戻しまして

10時になると土舎(つちのや)に

葵祭でおなじみの斎王代(さいおうだい)や

烏相撲の主役である子供達(童子)が集まり

お祓いを受けます

土舎に向かう斎王代です。

土舎に向かう斎王代です。

※斎王代に関して、詳しくは斎王代以下女人列御禊の儀 2012(上賀茂神社)の記事をご覧下さい。

ならの小川で禊をする子供達。こうして穢れを取った後、土舎へ向かいます。

ならの小川で禊をする子供達。こうして穢れを取った後、土舎へ向かいます。

本殿前にかかる橋の手前で、片岡社に向けて一礼する斎王代。

本殿前にかかる橋の手前で、片岡社に向けて一礼する斎王代。

その後、本殿へと入り

中で重陽神事が行われます。

※上賀茂神社では神前に菊の花を献じ、延命長寿・災難除けを祈願するそうです。

土舎から本殿、そして土俵へと移動します。

土舎から本殿、そして土俵へと移動します。

そして待つこと45分、斎王代や子供達は

細殿前の土俵へと移動し烏相撲が行われます

まずは子供達が土俵の両脇に

西の禰宜方(ねぎかた)と

東の祝方(ほうりかた)の2手に分かれて座ります。

そして

土俵前の細殿には斎王代が着席します。

土俵のお祓いが済むと

まず最初に『地取り(じとり)』が行われます

禰宜方・祝方それぞれの神職が交代で土俵に上がり

笏(しゃく・神職が右手に持っている細長い板)を使って

土俵に8の字の形をしたマークを書いた後

それをなぞるように歩きます。

こうして必勝祈願をします。

続いて『差符(さしふ)』が行われます。

土俵の上で、烏相撲で戦う子供達の名前が読み上げられ

その名簿が斎王代へ手渡されます。

次に行われたのは『烏跳び(からすとび)』です

禰宜方・祝方の両方から『刀禰』が1人ずつ出て

それぞれ左右にある幄舎(あくしゃ・幕で覆われた小屋)に

烏跳び(横飛び)をしながら移動し

中に入っている弓矢・太刀・扇・円座を何度か往復して持ち出し

立砂の前へ立てかけます。

その後、座布団に座り

扇を使い『カーカーカー』と烏の鳴き真似をします。

これも地取りと同じく、必勝祈願の意味が込められた

作法なんですよ。

『烏跳び』が終わると

次に子供達を引きつれ、立砂の周りを回ります

禰宜方は左回り、祝方は右回りで3周します。

この3という数字も奇数(陽)を意味しているんですね。

烏跳びの際も刀禰が、3回ずつ、3度に分けて飛んでいましたよね。

こうして奇数(陽)を重ねる事で

お祓いの効果があるそうです。

重陽の節句ならではの神事ですよね

ちなみに

上賀茂神社と烏との結び付きについてお話すると

祭神の賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)のおじいさんにあたる

賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと・下鴨神社の祭神)が

神武東征(じんむとうせい・神武天皇が九州から近畿に東征し、大和を統一した話)に際して

八咫烏(やたがらす)となって

先導したという故事に基づいているんですね。

※この他にも、上賀茂神社の周辺の賀茂の住人は『烏族』と呼ばれていたそうです。

そして

いよいよ烏相撲が始まりました

合計で18人、9組の取組みが行われます。

この日は、前日の烏相撲内取式に比べ見物客が非常に多く

父兄さんも大勢いらしているようでした。

力の入った取組みを応援してらっしゃいましたよ。

こうして一巡すると

今度は、勝ち抜き戦(1人3度まで)が行われます

歓声はさらに高まり

最後まで白熱した烏相撲が行われていましたよ。

この後、上賀茂神社では

重陽節句という事で菊酒が参拝者に振舞われます。

菊の花びらがお酒に入っていましたよ

そして土俵では斎王代を中心に

烏相撲に参加した方々の集合写真を撮影していました。

『烏相撲』の関連イベント

| 2012-09-09 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:車折神社 / 車折神社 その2 / 三船祭(車折神社) / 万灯祭(車折神社) / |

重陽祭(車折神社)

こんにちは京子です。

本日ご紹介するのは

車折神社(くるまざきじんじゃ)で行われた重陽祭(ちょうようさい)です。

車折神社は嵯峨・嵐山エリアにあり

近くには先日、八朔祭(はっさくさい)が行われた松尾大社や

八方睨みの龍や達磨図(だるまず)で有名な天龍寺などがあります

※八朔祭について詳しくは八朔祭 2012(松尾大社・櫟谷宗像神社・野宮神社)の記事を、八方睨みの龍については天龍寺 その1の記事をご覧ください。

車折神社は嵯峨天皇が嵐山を流れる大堰川(おおいがわ)に遊びに来ていた時

この神社前で轅(ながえ・牛車の前方に付いている長く突き出た2本の棒)が折れたので

『車折大明神』という称号が送られ、車折神社という名前になったそうです

また境内には芸能神社と呼ばれる、スターダムにのし上りたい方は必見の社があるんですよ~

※詳しくは車折神社 その1の記事をご覧ください。

そんな車折神社で行われる重陽祭は

重陽の節句を祝う祭で

舞の奉納や菊酒が振舞われます

江戸時代末期で一度途絶えたそうなんですけれど

1997年に130年振りに復活したんですよ~。

重陽の節句とは、9月9日に行われる節句の事で

5月5日に行われる端午の節句や

7月7日に行われる七夕(しちせき)の節句などの

5節句の1つです

中国の陰陽思想では奇数が『陽』とされ

月と日が重なる日は特に良いとされてきました。

9月9日は奇数でも最大の数である9が2つも重なる事から

『重陽』と呼ばれ、とても良い日とされているそうですよ

それでは早速レポートしていきましょう

13時頃

車折神社に到着した京子

本殿では既に準備が整えられていました

しばらくすると神事が始まります。

菊の花をお供えしたり

宮司により「不老長寿」「除災招福」を祈る祝詞を奏上し

舞の奉納が行われます

菊を冠に挿して舞うんですよ。

菊を冠に挿して舞うんですよ。

舞については詳しい事はわからないそうなんですけれど

「はんなり」と呼ばれる舞なんだそうです

ぜひ動画でご覧ください。

無事、神事が終わると

参拝者にも菊酒が振舞われましたよ~

旧暦では菊が咲く時期だった事もあり

『菊の節句』とも呼ばれています

そんな重陽祭が行われた車折神社はコチラ↓

大きな地図で見る

『重陽祭』の関連イベント

雑談掲示板 新着