| 2013-02-02 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:神幸祭(須賀神社) / 須賀神社 / |

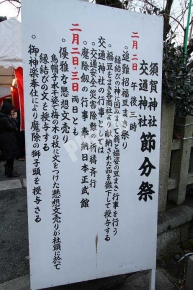

追難招福豆まき祭り・節分祭(須賀神社)

こんにちは京子です。

今回ご紹介するのは

須賀神社(すがじんじゃ)で行われました・・・

追難招福(ついなしょうふく)豆まき祭り・節分祭(せつぶんさい)です。

須賀神社について簡単にご紹介しますと

皇室と関係の深い聖護院(しょうごいん)のすぐ側にあり

縁結びや交通安全にご利益がある神社と言われています

※須賀神社や聖護院について詳しくは、神幸祭 2012(須賀神社)、高祖報恩大会 2012(聖護院)の記事をご覧ください。

魔除劔(まよけのつるぎ・演舞)の披露や

豆まきが行われます。

節分の日に豆が撒かれるのは

邪気(鬼)を払う力があるからですよね

でもどうして豆にそんな効力があるのかと言いますと

これは桃の力を得ているからなんですよー

桃は古来より邪気を払うと信じられ

神社やお寺などでは桃の力を豆に移し

邪気(鬼)に投げつけて、お祓いすると言うわけなんです。

それでは早速レポートしていきましょう。

15時頃、境内に到着すると

本殿内で演舞が披露される所でした。

演舞を披露したのは

『日本正武館(にほんせいぶかん)』という

京都に本部を置く、剛柔流(ごうじゅうりゅう)と呼ばれる空手道場の人達です

型(空手の技)の披露をはじめ

剣を使った技では

垂直に立てた2m程ありそうな竹を

見事な剣さばきで斬られていました。

その他にも、木刀で竹を叩き斬る技も披露されていましたよ

演舞が終わると恒例の豆まきが行われ

演舞や豆まきの様子は動画でご覧下さい。

演舞や豆まきの様子は動画でご覧下さい。

30分程で神事は終了します。

最後にご紹介するのは

境内で売られていた女性に必見のアイテム

懸想文(けそうぶみ)です

※節分の期間(2日と3日)しか販売されていません。

他の人には知られないようにコッソリと

タンスや鏡台などの引き出しに入れておくと

美人になれるというご利益があるお守りなんですよ~

売っているのは、独特の格好をした

懸想文売りと呼ばれる人達です。

烏帽子(えぼし)に水干(すいかん)姿で

肩には梅の枝を担ぎ、覆面をしているという

ちょっと奇抜な出で立ちなんですよ

どうして覆面をしているのかと言いますと

平安時代にお金に困った貴族が

お小遣い稼ぎに代筆してラブレターを書いた事に由来しています

当時は字が書ける人がそれほど多くなかったからなんですね~

ちなみに梅の枝を担いでいる理由は

梅の枝が『好文木(こうぶんぼく)』という別名を持っているからなんです。

文を好むという木(枝)を使用するなんてオシャレですよね

明治維新以降、懸想文売りは途絶えていたそうなんですけれど

戦後、縁結びにご利益のある、ここ須賀神社で復活したそうです。

明日も懸想文は売られているので

気になった方は行かれてみては如何でしょうか

そんな追難招福豆まき祭り・節分祭が行われた須賀神社の場所はコチラ↓

大きな地図で見る

| 2013-02-02 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:節分祭 2010(吉田神社) / 吉田神社 / 追儺式 2012(吉田神社) / 火炉祭(吉田神社) / 例祭(吉田神社) / 今宮社(火焚祭) / |

追儺式(吉田神社)

こんにちは京子です!

今回ご紹介するのは、吉田神社で行われた・・

追儺式(ついなしき)です

節分に併せて行われるこちらの神事は

別名『鬼やらい神事』とも言われ

怒り・悲しみ・苦しみを表現した

3匹の鬼達を追い払い、福徳招来を祈願します

もとは平安時代の宮中行事だったそうで

室町時代より

平安京の鬼門を守ると言われる

吉田神社で行うようになったと言われています。

ちなみに、節分の日に豆が撒かれるのは

邪気(鬼)を払う力があるからですよね

でもどうして豆にそんな効力があるのかと言いますと

これは桃の力を得ているからなんですよー!

桃は古来より邪気を払うと信じられ

神社やお寺などでは桃の力を豆に移し

邪気(鬼)に投げつけて、お祓いすると言うわけなんです。

では早速レポートしたいと思います!

18時より、本宮前にて行われます。

※当日は、参拝者の方々も多く、最前列で見るには2時間前には行って席を確保する事をオススメします。

まずは神職の方々が舞殿に着座します。

続いて、殿上人(てんじょうびと・昇殿を許された人という意味で、主に貴族や公家を指す言葉。)や

方相氏(ほうそうし)が登場します。

追儺式では、彼らが鬼を退治するんですよっ

※4つの黄金の目を持つ方相氏は、中国から伝わったものだそうです。4つの目には、人間には見えない悪しき心を見抜く意味があるそうです。

まず最初に

大祓詞(おおはらえことば)が奏上されます。

※大祓詞は奈良時代から続く祝詞(のりと)の1つで、別名『中臣の祓(なかとみのはらえ)』と言います。

これには、罪・穢れを祓う意味があるんですよ

大祓詞が奏上されている間、方相氏達は舞殿前に整列しています。

大祓詞が奏上されている間、方相氏達は舞殿前に整列しています。

引き続いて、大幣(おおぬさ)を使ったお祓いを

舞殿の四方や方相氏らに行います。

この後、お供え物を献上し、祝詞が奏上されます。

そして、お待たせしましたっ

いよいよ・・・3匹の鬼の登場です。

冒頭でも言った通り

それぞれの鬼は

怒り(赤)・悲しみ(青)・苦しみ(黄)を

表現しているんですよ。

赤鬼

赤鬼

青鬼

青鬼

黄鬼

黄鬼

祝詞が奏上されている間、鬼達は雄叫びを上げながら

舞殿をぐるっと回ります。

こうして

節分の日に現れた鬼を、これから退治するというワケです

祝詞の奏上が終わると

まずは、方相氏が「おぉぉー!」と言いながら

両手に持った矛(ほこ)と楯をかかげ

侲子(しんし)や松明を持った童子を従えて

勇ましく、鬼達を追い詰めていきます。

その様子は動画でじっくりご覧下さい。

その様子は動画でじっくりご覧下さい。

鬼達はこん棒で、方相氏に攻撃しますが

方相氏は楯で受け止め、矛で反撃をします。

こうして逃げ惑う鬼達を追い詰めながら

舞殿の周りを3度回り、最後はとうとう

舞殿前の鳥居から逃げ出していきましたっ

そして、最後に止めを刺すのが・・・

殿上人です

彼らが桃の木で出来た弓を使い

葦矢(あしや)を鬼達に向けて放ちます。

桃の力を使い、鬼を退治するワケです

鬼や方相氏は、この後、境内末社の『竹中稲荷社』に帰っていきます。実はここで、鬼達と記念撮影が出来たりすんですよ。サービス精神旺盛ですよね。

鬼や方相氏は、この後、境内末社の『竹中稲荷社』に帰っていきます。実はここで、鬼達と記念撮影が出来たりすんですよ。サービス精神旺盛ですよね。

こうして約1時間ほどかけて

追儺式は終了しました。

ちなみに、節分の期間

境内では、様々な厄除けグッズを販売しています

こちらの『福豆』です。

もちろん桃の力が入った豆という事なんでしょうね。

これは必須アイテムと言えるでしょう~。

舞殿側では、巫女さんが御神楽(みかぐら)を舞い

追儺ノ矢(ついなのや)を販売されています。

邪気を追い払ってくれる矢ってコトですよね。

もちろんゲットしちゃいました

御神楽の様子は動画でどうぞ!

御神楽の様子は動画でどうぞ!

という事で、今回は追儺式をご紹介しました。

吉田神社の節分祭は2月4日まで行われていますので

足を運んでみてはいかがでしょうか?

そんな吉田神社の場所はコチラ↓

『追儺式』の関連イベント

| 2013-02-02 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:壬生寺 / 壬生寺 その2 / 盂蘭盆万灯供養会 2011(壬生寺) / 盂蘭盆万灯供養会(壬生寺) / 花まつり(壬生寺) / |

節分会 大護摩祈祷(壬生寺)

こんにちは京子です

今回ご紹介するのは

2月2日に壬生寺で行われた・・・

節分祭 大護摩祈祷(せつぶんさい おおごまきとう)です

平安京の裏鬼門(南西)に位置する

壬生寺の節分会は

約1000年の歴史を持つ法要です。

ちなみに・・・

節分とは

季節の変わり目に生じる邪気(鬼)を

豆によって追い払うものですよね。

ちなみに

どうして豆にそんな効力があるのかと言いますと

これは桃の力を得ているからなんです。

桃は古来より邪気を払うと信じられ

神社やお寺などでは桃の力を豆に移し

邪気(鬼)に投げつけて、お祓いすると言うわけなんです

壬生寺で行われる節分会は

2月2日~4日まで開催され

境内では壬生狂言や炮烙奉納など、様々な催しが行われます

※壬生狂言や炮烙奉納については、四方参りの記事をご覧下さい。

今回ご紹介する『大護摩祈祷』も、その1つであり

参拝者の願いが書かれた護摩木を燃やします

境内には大きな護摩壇を組み

山伏達が、勢いよく護摩木を焚き上げるんですね。

※山伏とは験(しるし・霊力の一種)を身につける為に、山中にて厳しい修行をしている人達の事です。

では早速レポートしたいと思います!!

13時、15人ほどの山伏が本堂前に集まり

お経を上げた後、稚児と一緒に

境内を出て、梛神社(なぎじんじゃ)へ向かいます。

稚児は、壬生寺保育園の園児さんから選ばれるそうですよ~。

稚児は、壬生寺保育園の園児さんから選ばれるそうですよ~。

梛神社は、壬生地域の産土神社である事から

こちらでも同様にお経が上げられるそうです

梛神社では節分の期間中、神楽による祈祷も行われています。

梛神社では節分の期間中、神楽による祈祷も行われています。

10分程、お経を上げると

山伏一行は法螺貝を吹きながら

氏子地域を30分かけて練り歩きます

そして、14時前に壬生寺へ帰ってくると

山伏との・・・

問答が始まります!

これは、帰って来た山伏が『本物』なのかを確認する作法です

・山伏とは何か?

・ここへ何をしに来たのか?

・手に持っている錫杖の意味は?

・獣の皮を腰に付けている理由は?

など、次々と問いかけて確認をします。

こうして、見事に全ての問答が終了し

本物だと認められると

山伏達は結界の中へと入って来ます。

続いて、護摩壇の邪気を祓う作法を行います。

・法弓(ほうきゅう)の儀

結界の4隅(東西南北)、護摩壇そして鬼門の方角に向けて矢を放ちます。

・法剣(ほうけん)の儀

剣先で『光』の字を切ります。

・法斧(ほうふ)の儀

斧は護摩壇を作る仕草を模したものです。

以上が終わると

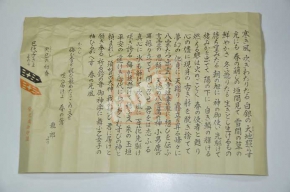

住職より

『表白文(ひょうびゃくぶん・法要の趣旨を本尊に告げる文書)』が読まれ

続いて、導師(どうし・山伏のリーダー)により

『祈願文(きがんもん・病気平癒や家内安全などの祈願を伝える文書)』が

読み上げられます。

そして、いよいよ護摩壇に火が点けられます

祭壇に灯された火を、2本の松明に移し

それを護摩壇に差込んで点火します。

徐々に煙が上がり始めると

導師や住職は

『乳木(にゅもく・護摩木の一種で、煩悩を表す木)』を

護摩壇に向かって放り投げ、祈祷を行います。

※乳木を燃やす事によって煩悩を消し去る意味があるそうです。ちなみに『煩悩』とは、心身を乱し悩ませ、知恵を妨げるものの事です。

この祈祷が何度か繰り返された後

大勢の山伏達で、奉納された護摩木を放り込み

焚き上げます。

こうしておよそ15時頃に

大護摩祈祷は終了しました~

そんな大護摩祈祷が行われた壬生寺の場所はコチラ↓

『節分会 大護摩祈祷』の関連イベント

雑談掲示板 新着