| 2012-03-03 |

| テーマ:祭り・イベント | |

京の流しびな(下鴨神社)

こんにちは京子です

本日は3月3日は『 ひな祭り』ですよね♪

ひな祭り』ですよね♪

京都でも様々なイベントがありますけれど

今回ご紹介するのは

世界遺産・下鴨神社で行われた・・・

『京の流しびな』です!

朝の9時に下鴨神社に到着した京子。

まず早速ゲットしたのは

桟俵(さんだわら)に乗った『ひな人形』です

『京の流しびな』では、桟俵のひな人形を川に流すんですね♪

え?ひな人形を川に流す?

飾るんじゃなくて?

と思われる方もいらっしゃるでしょうけれど

これは平安時代から続く

ひな祭りの原点とも言えるものなのです。

当時、貴族の女性や子供たちの間で行われていたのが

『ひなあそび(人形を使った遊び)』です。

厄払いの一種であり

ひな人形に、自身の1年の汚れや穢れを移し川に流しました。

※特に女の子の災厄を払うために行われていたようです。

現在伝わる『ひな祭り』とは

こうした『ひなあそび』の風習と

『桃(上巳・じょうし)の節句』が結びついたものです

人形を飾ったひな祭りへと発展したのは

江戸時代になってからと言われています。

橋殿(はしどの)には7段飾りの雛壇も飾られていましたよ♪

橋殿(はしどの)には7段飾りの雛壇も飾られていましたよ♪

という事で、下鴨神社では毎年

古来の風習に基づいた『京の流しびな』が

行われているんですね~

そして、こちらが本日の舞台となる

『御手洗社(みたらししゃ)』です。

この前には『みたらし川(池)』が流れています。

今回は、この川を使って『流しびな』が行われます。

ちなみに、下鴨神社の梅(光琳の梅の木)も綺麗に咲いていました。今が見ごろです♪

ちなみに、下鴨神社の梅(光琳の梅の木)も綺麗に咲いていました。今が見ごろです♪

11時から祭典が始まります!

まずは、お祓いなどを済ませた後

宮司さんの祝詞(のりと)が行われます。

そして、次にいよいよ登場するのが

本日の主役である

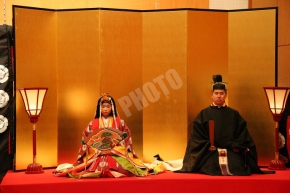

束帯姿のお内裏様と、十二単に身を包んだお雛様です。

2人、仲むつまじく一緒にひな人形を流します。

2人、仲むつまじく一緒にひな人形を流します。

流すと同時にたくさんのシャッターがきられました。

以後、宮川町の舞妓さんや子供達など

招待された方々が順に川へとひな人形を流します。

その中には

京都タワーのマスコットキャラクター『たわわちゃん』の

姿もありましたよ~

上手に流していましたね

そして最後に

園児たちによる『うれしいひなまつり』の合唱が行われ

無事終了

この後12時より、参拝者も自由にみたらし川で

流しびなを行う事が出来ます。

みたらし川に浮かぶ桟俵に乗ったひな人形。本来、今年購入した桟俵は一年間、家で飾ったのち流すそうです。

みたらし川に浮かぶ桟俵に乗ったひな人形。本来、今年購入した桟俵は一年間、家で飾ったのち流すそうです。

という事で平安時代から続く『流しびな』が行われた

下鴨神社の場所はコチラ↓

| 2012-03-03 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:市比賣神社 / 春季大祭(市比賣神社) / 女人厄除まつり(市比賣神社) / 天之真名井 / 重陽祭(敬老感謝)(市比賣神社) / カード感謝祭(市比賣神社) / |

ひいなまつり(市比賣神社)

こんにちは京子です

さて、本日3月3日は『ひな祭り』です。

京都では様々なイベントが行われていますけれど

今回、ご紹介するのは

今回、ご紹介するのは

市比賣神社のイベントである・・・

(・∀・)ノひいなまつりです♪

最大の見所はなんと言っても

実際に人間が平安装束に身を包み再現される

豪華な『ひと雛(びな)』です

今回は市比賣神社のすぐ近く(徒歩2分)の距離にある

『ひとまち交流館』で行われたレポートをお届けします。

『ひとまち交流館』で行われたレポートをお届けします。

さて、昼の1時に

ひとまち交流館へ向かった京子。

この会館を使って、『ひと雛』以外にも

楽しめるものが、たくさんなんです~っ。

まずは、昔のゲームが体験出来るコーナー♪

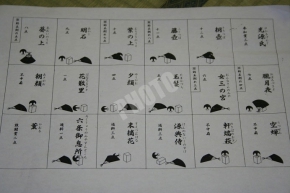

『投扇興(とうせんきょう)』

江戸時代のお茶屋遊びです。今で言うダーツ?でしょうか。

距離にして1メートル程先の的である『蝶』目掛けて扇子を飛ばし落とします

蝶を倒した型によって点数が決まるんですね。型の名前は源氏物語のタイトルが使われていました。

蝶を倒した型によって点数が決まるんですね。型の名前は源氏物語のタイトルが使われていました。

ちなみに『蝶』の乗ってる台座に扇子を当ててしまうとマイナスになる、ちょっぴり厳しいゲームです。

ちなみに『蝶』の乗ってる台座に扇子を当ててしまうとマイナスになる、ちょっぴり厳しいゲームです。

これが以外と難しくて

京子もやってみましたが

・・・4投してひとつもあたりませんでした(泣)

そして、次にご紹介するのは

『双六(すごろく)』です。

現在放送中の「平清盛」でも度々登場しますよね。

平安時代、庶民の間でも流行ったゲームです

白と黒の駒に分かれて戦います。

筒の中にサイコロを2つ入れ振って出た数だけ駒を進めるんですね。

全部を相手の陣地に送れば勝ちというようなルールでした。

『貝合わせ』

これも平安時代から伝わる遊びで、今で言う神経衰弱でしょうか。

2つの貝殻を併せ、形がぴったりと合えば正解。

左右の固まりから1つずつ取り、当てるんですね。

貝の裏側には、イラストが書かれています。対のものは絵が一緒になっています。

貝の裏側には、イラストが書かれています。対のものは絵が一緒になっています。

この他にも『ひな茶(抹茶・和菓子)』の接待もあり

ひと雛が始まる前から存分に楽しめるイベントです

茶碗にもお内裏様とお雛様のイラストが描かれていました。

茶碗にもお内裏様とお雛様のイラストが描かれていました。

そして、いよいよお昼2時から

そして、いよいよお昼2時から

『ひと雛』の始まりですっ。

まずは、今回の主役でもあるお内裏様とお雛様の

着物の着付け実演からスタート♪

着物一枚一枚に対して、細かい解説なども加わり

とても勉強になります。お内裏様が着ているのは

正装着である束帯(そくたい)と呼ばれるものです。

そして、次は女性です。

そして、次は女性です。

ちなみに十二単衣の重さは約20キロ!!

女性は特に着る枚数が多いので

時間も30分ほどかかっていましたよ~

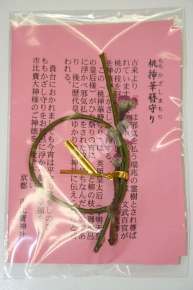

入場の際に頂いた『桃挿華簪守り(ももかざしまもり)』です。古来より桃は邪気を払う霊樹とされていました。

入場の際に頂いた『桃挿華簪守り(ももかざしまもり)』です。古来より桃は邪気を払う霊樹とされていました。

こうして、約1時間におよぶ着付けが終わり

お内裏様とお雛様はステージの右手に組まれた

雛壇に上がられます

そして、三人官女と五人囃子が入場し

豪華な人間による雛壇の完成します★

この後、『天児ノ儀(あまがつ)』が行われます

ひな祭りの起源は

平安時代、ひな人形に自身の1年の汚れや穢れを移し川に流した

事が始まりと言われています。

天児ノ儀では、人型に組まれた『天児』と呼ばれる人形に

息を吹きかけて

穢れを移し災いを祓います。。

この後、五人囃子の雅楽演奏に併せ

三人官女による「官女の舞」が奉納され無事終了。

こうして見事な人間ひな壇を見る事が出来ました♪

ちなみに、お気付きの方もいらしゃると思いますけど

ちなみに、お気付きの方もいらしゃると思いますけど

京都の雛壇は

・お内裏様(男雛)が向かって右手

・お雛様(女雛)が向かって左手

と、いうように逆の並びになっています。

これは明治期まで

地位の高い人が左側(つまり向かって右手)に立つのが一般的であった為です。

※現在は西洋式に乗っ取り、地位の高い人が右側(向かって左手)に立ちます。

こういった理由から、京都では古式に習い

向かって右手に男雛を配置しているというワケです

古都ならではですよね~♪

その後、市比賣神社にも立ち寄りましたけれど

境内は女性の方が9割っ。

ちなみに、市比賣神社は

祭神(五神)が全て女性の神様である事から

女性の守り神として「女人厄除」などのご利益がある事で有名です。

※市比賣神社について詳しくは『市比賣神社』の記事をご覧下さい。

境内には

桃の木や、双六、小倉百人一首などと一緒に

素敵な雛壇が展示されていましたよ。

ちなみに、手前にあるのが天児人形(あまがつにんぎょう)ですね

先ほども説明した通り、自身の1年の汚れや穢れを移す為の人形です。

市比賣神社では、参拝者も天児祓いをする事が可能です。

人型の紙に氏名を記入し、願い事を書きます。

そして、天児と紙の人型に息を吹きかけます

最後に紙の人型を木箱に納め

天児を戻し一礼すればOK。

もちろん、京子もバッチリしちゃいました

という事で、京都の『ひな祭り』を堪能した

京子でした~!!

市比賣神社の場所はコチラ↓

ひとまち交流館の場所はコチラ↓

雑談掲示板 新着