| 2012-02-03 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:伏見稲荷大社 / 田植祭 2011(伏見稲荷大社) / 奉射祭(伏見稲荷大社) / 田植祭(伏見稲荷大社) / 抜穂祭(伏見稲荷大社) / 火焚祭(伏見稲荷大社) / 水口播種祭(伏見稲荷大社) / |

初午大祭(伏見稲荷大社)

こんにちは京子です

本日、ご紹介するのは・・・

伏見稲荷神社で行われた

初午大祭(はつうまたいさい)です。

節分の日でもある本日は

2月最初の『午(うま)の日』でもあります。

この日は稲荷神社にとって記念すべき日なのです

711年の2月最初の午の日(初午)は

伏見稲荷の神体山(しんたいさん・神様が宿る山の事)である

稲荷山の三ヶ峰(みつがみね)に

稲荷社の祭神である『稲荷大明神(いなりだいみょうじん)』を祀った日なのです

※稲荷大明神は日本神話の宇迦御霊神(ウカノミタマノカミ)や御食津神(ミツケノカミ)と同一視されています。

伏見稲荷では、初午の日に祭典が行われますけれど

全国の稲荷社の中には、二の午や三の午の日に行う稲荷社もあるそうですよ。

午前8時から、本殿にて神事が行われます。

本殿前(拝殿奥)には

宮司や神官などに加え、祈祷の申込みをされた大勢の参拝者でいっぱいです

ちなみに、この日の為に

2日前から拝殿の柱に『青山飾り』をくくりつける慣わしがあるんですよ

稲荷山に生えている杉と椎(しい)の枝で作られています。

※杉は稲荷神社のご神木にもなっているんです。

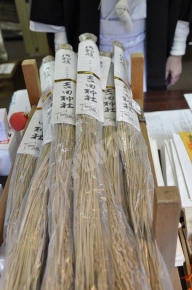

その他にも、この日限定で授与されるのが・・・

『しるしの杉』です。

その昔、杉の小枝は稲荷社に参拝した証として

身に付けて帰った故事に基づくものだそうで

平安時代、天皇家の中で流行った「熊野詣(くまのもうで)」の行き返りの際には

道中の稲荷社に必ず参拝し、杉を持ち帰っていたそうです

参拝者の方々も商売繁盛・家内安全の為、ゲットされていましたよ。

※熊野詣については新熊野神社の記事をご覧下さい。

本殿内は撮影禁止という事で

写真は撮れませんでしたけれど

神事は1時間ほど行われ、無事に終了しました。

この後は、節分という事で

引き続き外拝殿にて豆まきが行われます

豆まきの模様は後ほどお送りしますねっ。

そんな初午大祭の行われた伏見稲荷神社の場所はコチラ↓

大きな地図で見る

| 2012-02-03 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連: |

四方参り

こんにちは京子です

本日は節分ですね!!

節分は、その名前の通り節目を分ける日の事を言います。

節目とは立春・立夏・立秋・立冬の前日に該当します

季節の変わり目には邪気(鬼)が生じると考えられ

京都では

節分に『四方参り(よもまいり)』といって

東西南北の鬼門にあたる4つの神社仏閣にお参りをすると

邪気を祓い福を招くと言われています

その鬼門というのが以下になります。

【北東】吉田神社

【南西】壬生寺

【北西】北野天満宮

【南東】伏見稲荷大社

4箇所の鬼門から鬼が入ってこないように

これらの神社や寺院が建てられたと考えられています。

ですので、節分の季節に豆をまいて鬼を退散させるのと同じように

京都では『四方参り』をするのが、昔からの慣わしの一つなんですね

※その年の恵方がどの方向であっても、四方参りをすれば厄除け出来るそうですよ。

その中でも、表鬼門(北東)の吉田神社や

裏鬼門(南西)の壬生寺へお参りする方が多いようです。

ですけれど・・・

(・∀・)ノやっぱり京子は4つとも行っちゃいました~

という事で、京子の四方参りをレポートを始めたいと思います。

まず、1つ目にご紹介するのは

【方位:南東】伏見稲荷大社です。

そのまま9時から行われた豆まきに参加しました

※豆まきのタイムスケジュールは、8時から行われた初午大祭(はつうまたいさい)の終了後と11時半・13時からの合計3回行われています。

外拝殿では福男・福女・福娘さんたちによる豆まきが行われ

厄を祓い招福を願います!

終わると、記念撮影が行われていたので

京子もついでにパシャリ

福男・福女さん。裃姿がとってもキマっていますね。

福男・福女さん。裃姿がとってもキマっていますね。

福娘さんたちの振袖はとても綺麗でした~。いいなぁ。

福娘さんたちの振袖はとても綺麗でした~。いいなぁ。

と・・いう事で

もちろんアレも無事にゲットしちゃいましたよ

(・∀・)ノ福豆っーーーーー!

さて、京子は移動します

次にドコへ向かったのかと言いますと・・・

【方位:南西】壬生寺です。

午前10時過ぎには到着しました

こちらは新撰組ゆかりのお寺としても知られていますよね。

期間中、境内には多くの参拝者の方で賑わっています。

いくつか節分ならではの催しがありますけれど・・・

まずご紹介したいのが

壬生狂言の演目である『節分』です

毎年、境内の大念仏堂で行われる人気演目だそうです。

※堂内は撮影禁止という事で写真は残念ながらありません。

簡単にあらすじを説明すると

登場人物は3人。

節分の日に主人公の女性は、厄払いの男によってその年の厄を祓います。

厄払いの男はそこで去っていきます。

するとそこに赤鬼が登場し、女性はとてもびっくりしてしまうんですね。

今度はバレないようにと

赤鬼は『打出の小槌』を振って服を出し

それを来て人間の姿へと変装し改めて女性に近付くのです

そして、今度は女性を喜ばせる為に

打出の小槌を使って綺麗な着物をどんどん取り出します。

これに感動した女性は、鬼にお酒をすすめて飲ませます。

いつのまにか、鬼は酔いつぶれていまうんですけれど

女性はその隙に鬼の打出の小槌を奪い取るのです!

なおかつ服を剥ぎ取ると、さぁ大変。女性は鬼だとわかってびっくり!

鬼も目を覚ましパニック状態にっ

しかし、最後には鬼に豆を豪快に投げつけて鬼を退治するという喜劇です。

※狂言は、室町時代に『能』とともに誕生した芸能で、ユーモラスな芝居劇です。能の演目の転換の合間に行われていたものなんですね。

この『節分』という演目は約40分ほどのステージで

この『節分』という演目は約40分ほどのステージで

2・3日の各両日、13時から1時間ごとに8回ずつ上演されています。

京子はちなみに、『四方参り』を全部回る為に

壬生狂言は前日(2月2日)に鑑賞させていただきました♪

そして、次にご紹介したいのがコチラっ。

『炮烙割り(ほうらくわり)』です。

外側には『大念仏』と書かれていますけれど

参拝者は内側に家族や知人の名前・年齢(数え年)・性別・願い事を墨で書いて奉納します。

これを『炮烙奉納』と言います

奉納された炮烙はどうするの?と言いますと

4月21日から29日に大念仏堂で行われる壬生狂言『炮烙割』の中で

一気に割られるんですね

割られる事によって、その願いが成就すると言われています。

節分の期間には

約1000枚の炮烙が奉納をされるそうですよ~

そして、伏見稲荷大社に引き続き

壬生寺の福豆も無事ゲットです!

さて。

壬生寺を後にして、京子が次に向かった先は・・・

【方位:北西】北野天満宮です。

こちらでも追儺式(鬼払いの儀式)が行われているんですよ

13時より神楽殿にて茂山千五郎社中の狂言奉納が始まります

※『社中』とは、家元の弟子に当たる人達の集まりをそう呼ぶそうです。

茂山千五郎家は江戸初期から続く京都在住の狂言の名家であり

彼らの狂言は別名『お豆腐狂言』と言われています。

味付けによって高級な味にもなれば、庶民の味にもなるような

味付けによって高級な味にもなれば、庶民の味にもなるような

どんな所でも喜ばれる狂言を演じているという意味だそうですよ。

演目の内容は、摂社である福部社(ふくべしゃ)の祭神である

福の神(十川能福・そごう のうふく)が鬼を払う

「北野追儺狂言(きたのついなきょうげん)」というもので

北野天満宮に参拝に来た人たちに悪事をはたらく鬼を退治するというお話でした

引き続いて

上七軒の舞妓さんや芸子さんにより日本舞踊が行われ

その後、茂山千五郎社中の方々も再び登場し・・・

豆まきの開始です

福は~内!福は~内!福は~内!

参拝者のみなさんは両手を大きく広げながら

福豆をゲットされていましたよ

・・・と、言いながら

もちろん京子も北野天満宮の福豆をゲットです!

そして、そして!

『四方参り』の最後を飾るのは・・・

【方位:北東】吉田神社です。

昨日も鬼やらい 2012(吉田神社)で来たところですけれど

本日も吉田神社に行ってきました。

今回の見所の一つと言えるのが

福鬼(ふくおに)です!!!

昨日の鬼やらいでは、方相氏(ほうそうし)に

やっつけられちゃった鬼たちですけれど

今日は見事に改心をして

参拝者に福をもたらす鬼になってやって来ます

福鬼に触れると厄払いが出来るという事で

みなさん、近くに群がっています

頭を下げて扇子でチョンとしていただければ、見事に厄払いの完了です

福鬼たちは「福よ来いっ!」「福来たれー!」と言いながら

次々と参拝者の頭を撫でていましたよ

とても人気者で、あっという間に人だかりが出来ていました!

昨日、見事に鬼を退治した方相氏(ほうそうし)の木彫り人形です。古代中国の鬼神だそうで、頭には角が生え、4つの目を持っています。

昨日、見事に鬼を退治した方相氏(ほうそうし)の木彫り人形です。古代中国の鬼神だそうで、頭には角が生え、4つの目を持っています。

こちらは『御初穂(おはつほ)』です。

古来より、稲穂は命の根と言われてきました。

飾る時は根を上にして柱などに掛けてください

一年の家内安全・家運隆盛を高める効果があるそうです。

大元宮の本殿正面にそびえる太い綱は『厄塚』です。

これに触れて厄を厄塚に付けちゃいましょう。

こうする事によって参拝者の厄を取り払うんですって

節分大祭の時しかありませんのでお見逃しなく。

福豆も見事ゲットして

(・∀・)ノこれで四方参りの全ての神社の福豆をコンプリートですっ。

今年も無事に一年が過ごせますように

そんな四方参りが行われた神社はコチラ↓

より大きな地図で 四方参り を表示

| 2012-02-03 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:廬山寺 / 追儺式鬼法楽(廬山寺)2025 / 廬山寺の桔梗 / |

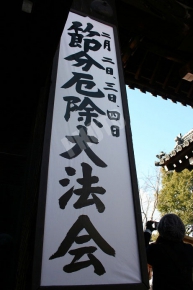

追儺式鬼法楽 2012(廬山寺)

こんにちは、京子です

本日、2月3日は節分の日

京都の様々な神社仏閣で節分に関するイベントが行われて

いますけれど、続いて京子がご紹介するのは

廬山寺で行われた・・・

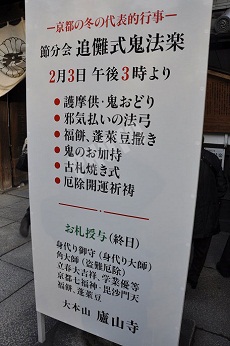

追儺式鬼法楽(ついなしきおにほうらく)です!

※通称「鬼踊り」とも言います。

その言葉どおり、3匹の鬼たちが踊る

目で見て楽しい追儺式(鬼払いの儀式)です。

まず始めに

廬山寺について簡単にご説明しますと

源氏物語の作者である「紫式部」の邸宅跡に建てらたお寺です。

彼女の筆塚や歌碑や源氏庭(げんじてい)と呼ばれるお庭が見所なんですよ~。

彼女の筆塚や歌碑や源氏庭(げんじてい)と呼ばれるお庭が見所なんですよ~。

※詳しくは廬山寺の記事をご覧下さい。

午後2時半過ぎに到着した京子

境内はすでに多くの参拝者の方がいらっしゃいます。

まず最初にご紹介するのは・・・

『鬼のお加持(おかじ)』

お加持とは、触れる・受けるといった意味があります。

鬼の持っている剣と松明で

私たちの体の悪い部分を突いてもらい

痛みを取ったり、治してくれる効果があるのです

でも、こんな鬼にされるの・・・怖い・・・

と思ってる方もいるでしょうけれど

この白い鬼はすでに邪気を祓われた鬼なので

とっても安全なんですよ

そして、お待たせいたしましたっ。

いよいよ、3時からは『追儺式鬼法楽』が始まります!

※この追儺式鬼法楽は廬山寺を開基した元三大師(がんざんだいし)が3匹の鬼を退治した故事に基づいて行われます。彼は「おみくじ」を考案したお坊さんとしても有名ですよね。

今回、鬼退治に参加される

追儺師(ついなし)、蓬莱師(ほうらいし)、大導師(だいどうし)

福娘(ふくむすめ)、寺侍(てらざむらい)といった方たちが

境内にある「元三大師堂」の中へと次々に入っていきます

蓬莱師が手にしているのは蓬莱豆(ほうらいまめ)と言い、紅白2つの色をしています

蓬莱師が手にしているのは蓬莱豆(ほうらいまめ)と言い、紅白2つの色をしています

彼らに加え、裃姿の方たちが

元三大師が鬼退治に使ったと言われる

『降魔面』や法具である『独鈷三鈷(どっこさんこ)』を持って堂内へと入られます。

しばらくすると

元三大師堂の中ではお経を読む声が・・・

すると、どこからともなく法螺貝と太鼓の音が響き始めます。

・・・いよいよ、彼らの登場です。

松明と宝剣を持った赤鬼

斧を持った青鬼

最後に、大槌を持った黒鬼です

※3匹の鬼はそれぞれ『貪欲』『憎悪』『愚痴』を象徴しています。

鬼たちは

元三大師堂の前に組まれた特設ステージの上で

怪しげに所狭しと動き回っています

そして、元三大師の故事に基づき

お経を読むお坊さんの邪魔をしに元三大師堂の中へと入って行きます。

ちなみに、廬山寺にいた元三大師の鬼退治は

どのような故事だったのかと言いますと・・・

元三大師が護摩供をしていると

元三大師が護摩供をしていると

どこからともなく3匹の鬼が突然現れましたのです。

「これは退治せねばなるまい!」と、法力に加え

独鈷と三鈷と呼ばれる法器を使い見事に鬼たちを降伏させたというものです。

さて、そうこうしていると

鬼たちは堂内の中をグルグルと周り始め

一旦、どこかへ消え去ります。

その間、堂内ではお経を読む声が淡々と響き渡ります

そうこうしていると・・・

追儺師(ついなし)の方が出てこられ

東西南北と真上に向かって矢が放たれます。

これは邪気を祓う効果があるのでしょうね

すると、どうでしょう!?

どうやら堂内で攻撃を受けた鬼たちが

フラフラとした足取りで出てきました。

無事に鬼たちをやっつける事に成功したようです

という事で、節分の最後はやっぱり・・・

皆さん、お待ちかねの豆まきタイム

中にはハンカチや帽子や袋を広げて多くの豆をゲットしていました。

こちらは、境内に売られていた『福餅』です。を食べると開運出世するそうですよ。

こちらは、境内に売られていた『福餅』です。を食べると開運出世するそうですよ。

(・∀・)ノ鬼は外~!福は内~!

掛け声の下、季節の節目の邪気を祓い、鬼を退散させ

春に向けて新しいスタートが切られました

大きな地図で見る

『追儺式鬼法楽』の関連イベント

| 2012-02-03 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:節分祭 2010(吉田神社) / 吉田神社 / 追儺式 2012(吉田神社) / 追儺式(吉田神社) / 例祭(吉田神社) / 今宮社(火焚祭) / |

火炉祭(吉田神社)

こんばんは京子です

京都のお寺や神社では、様々なイベントが行われていましたね

・四方参り

皆さんは何処を回られましたか~

さて、節分の日でもあり、午の日でもある

本日最後のイベントを締めくくるのは

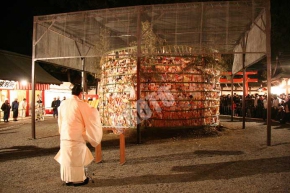

吉田神社の古神札焼納神事である・・・

火炉祭(かろさい)です

以前もご紹介しました通り、

吉田神社では「節分大祭」として

2月2日~4日まで神事が行われます。

火炉祭はその中で、3日の23時から行われる神事の1つです

室町時代に執行されて以来続いている、京都の一大行事なんですって

どんな神事かと言いますと、

火炉と呼ばれる

直径5m、高さ5mの八角形の形をした柱を設置して

その中に、節分祭の時に参拝した人が

持参した古い神札を積み上げて燃やします

直径も高さも5mという、巨大な八角柱が燃え盛るんですよ

※この八角形は、吉田神社の末社である大元宮の形を真似ているんです

大元宮については、吉田神社の記事をご覧下さい。

さて、京子が火炉祭を楽しみに、夜22時頃に吉田神社へ行ってみると

・・・昼間より人が増えている気がします。

火炉祭人気でしょうか

夜の屋台の独特の雰囲気に、後ろ髪を引かれつつ

階段を上がって直ぐの三ノ鳥居前

火炉が設置されている広場へと向かいます

午後11時

御神火と共に、神職の方々が入場します。

火炉を中心に、お祓いを済ませた後

三十六枚の小土器(こかわらけ:つまり、小さな素焼きの器の事です。)

に濁酒をついで神様にお供えします

※この小土器は、天地四方を清めるという意味で用意されています。

神社でよく行われる、お塩とお酒を使って清めることと同じ意味ですね。

祝詞を読み上げ

いよいよ点火です。

凄い勢いで燃えて行きます

途中、この小土器を倒し、火炉を清めます。

昔は、火中の中の小土器を奪いあったそうですよ

バキバキと音を立てながら燃え盛る火の勢いは

温かいを通り越して、もの凄く熱かったです。

最前列で見ている人は、「アツッ 」と、おっしゃってました

」と、おっしゃってました

途中、消防団の人が水をかけ

火の勢いが増し過ぎないように調整されてました。

距離にして10mほど離された場所でも凄い熱風でした。

小土器を奪いあうというのは、命がけだったと思います

京子は、熱すぎてビックリしちゃったので

早々に退散しちゃいましたけれど、

二ノ鳥居前で入場規制がかかっていて

こんなにも多くの人が、火炉祭を見るために待たれていましたよ~

この火は、無病息災をもたらし

春の訪れを呼び込みます。

つまり、立春ということですね

大きな地図で見る

『節分大祭』の関連イベント

雑談掲示板 新着