| 2012-04-15 |

| テーマ:花 | |

| 関連:六孫王神社 / 弁財天御開帳祭(六孫王神社) / 六孫王誕生水 / 六孫王神社の藤(フジ) / |

六孫王神社の桜(サクラ)

こんにちは京子です!

京都も桜シーズン真っ只中♪

桜前線(開花状況)2012でも、開花情報をお届けしていますので

是非チェックしてみてくださいね。

さて、本日ご紹介するのは

桜の名所として有名な

六孫王神社(ろくそんのうじんじゃ)です

『清和源氏発祥の宮』と言われている神社で

源経基(みなもとのつねもと)を祭神としています。

彼は、清和天皇の第六皇子『貞純親王(さだすみしんのう)』の子である事から

六孫王(ろくそんのう)と呼ばれていて

『源』の姓を清和天皇から受け賜った人物なんですね

つまり、清和源氏の祖というワケですっ。

※清和源氏は後の鎌倉幕府を開く源頼朝へと受け継がれていくんですね。

絵馬にもなっている源氏兜

絵馬にもなっている源氏兜

そんな源経基は臨終の際に

「俺は死んだら、龍神になり子孫の繁栄を祈るから必ずこの地に葬るように。」

と、遺言を残した事から

息子である源満仲(みなもとのみつなか)が

963年に社殿を造営したのが六孫王神社の始まりです

六孫王神社には様々な種類の桜が咲いています。

六孫王神社には様々な種類の桜が咲いています。

見事なソメイヨシノが満開でした~。

見事なソメイヨシノが満開でした~。

京子、お気に入りのショットはコチラ♪

京子、お気に入りのショットはコチラ♪

さて、桜の様子もご紹介しますと・・・

綺麗な桜の絨毯が広がっています~

写真に写っているのは太鼓橋です。

この下には、龍神池と呼ばれる池が広がっています。

見上げても桜、見下ろしても桜

今が丁度見ごろですね~。

ちなみに六孫王神社は

黄緑色の八重の花が咲く『御衣黄(ぎょいこう)』や『鬱金(うこん)』と呼ばれる

珍しい桜も咲いていて

江戸時代初期に仁和寺で栽培されたのが始まりと言われています。

それにしても、一重桜に八重桜、白に紅にと

多くの桜が賑やかに咲いていますよ~。

こちらは拝殿です。本殿と同様、江戸時代中期に再建されています。

ちなみに徳川家は

征夷大将軍になり幕府を開く為に

家系を書き換え、清和源氏の末裔になったんですね

境内の外からでも、見事に桜が咲いているのが分かります。

境内の外からでも、見事に桜が咲いているのが分かります。

境内にある『誕生水弁財天社(たんじょうすいべんざいてんしゃ)』と桜をセットでパシャリ♪

境内にある『誕生水弁財天社(たんじょうすいべんざいてんしゃ)』と桜をセットでパシャリ♪

という事で、京都の桜の名所の1つである

六孫王神社をご紹介させて頂きました♪

場所はコチラ↓

大きな地図で見る

| 2012-04-15 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:地主神社 / しまい大国祭(地主神社) / 七夕祭(地主神社) / もみじ祭り(地主神社) / |

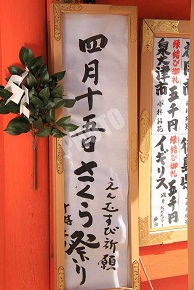

さくら祭り(地主神社)

こんにちは京子です!

本日お届けするのは

地主神社で行われました・・・

さくら祭りです。

境内に咲く『地主桜』の美しさを讃えつつ

ご利益を祈願するお祭りです

朝10時に境内へ到着した京子

朝から修学旅行生や外国人の方などで混雑していますっ

まずは、本殿前にて

神職や巫女、白川女(しらかわめ)の方などが集合されます。

ちなみに白川女とは、平安時代に実在した花の行商です。

京都北部・白川の地で摘んだ花を

都に売りに来ていた女性たちの事です。

彼女たちは地主神社の桜が咲くと、毎年御所へと献上していたそうですよ

まずはお祓いを済ませた後

宮司さんによる祝詞が行われます。

次に、『白川女による献花』『玉串の奉納』へと続きます。

続いて巫女さんが鈴を振られた後、宮司さんによるお話がありました

さて、そのお話にもある『地主桜』がコチラです。

代々受け継がれたものだそうで

1本の木に八重と一重の花びらが一緒に咲く

珍しい品種だそうです。

故事によると、

嵯峨天皇の行幸の際に、地主神社の桜が見事なあまり

御車を3度、お返しになったとも言われ『御車返しの桜』とも呼ばれています

次に、地主桜の前で再度お祓いなどが行われた後

地主桜を題材とした句が、宮司により読み上げられます。

「地主からは 木の間の花の 都かな」

松尾芭蕉の師である『北村季吟(きたむらきぎん)』の句です。

「京中へ 地主の桜や 飛ぶ胡蝶」

こちらは蕉門十哲(しょうもんじってつ・芭蕉の高弟10人)の1人

として知られる『室井其角』の句です。

以上の2作品を読み終えた後

参拝者に『こづち守り』が授与されました。

そして、拝殿では謡曲の奉納も行われています。

※謡曲とは『能』の歌の部分だけを表現したものです。

これも地主桜を題材にした作品が奉納されました。

『田村』

征夷大将軍であり、清水寺を創建した事でも知られる坂上田村麻呂の蝦夷征伐を描いたお話

『熊野』

平宗盛(たいらのむねのり)と彼の妾である熊野のお話です。母親の見舞いに行こうとする熊野を

なんとか引きとめようと花見へ誘うといったお話

両端にいらっしゃるのが白川女です。

両端にいらっしゃるのが白川女です。

という事で、桜も見ごろな地主神社にて

行われた『さくら祭り』をお届けしました

場所はコチラ↓

大きな地図で見る

| 2012-04-15 |

| テーマ:花 | |

| 関連:清水寺 / 観音加持青龍会 2011(清水寺) / 清水寺の紅葉 / 盂蘭盆会(清水寺) / 観音加持青龍会(清水寺) / |

清水寺の桜(サクラ)

こんにちは京子です!

京都の桜をレポートしたいと思います。

ご紹介するのは

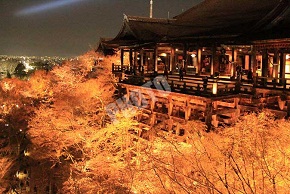

世界遺産である清水寺です

やっぱり清水寺と言えば

コチラの清水の舞台が有名ですよね。

境内には、ソメイヨシノやヤマザクラなどを中心に

約1000本の桜が咲いています。

今年は開花が遅く

現在が丁度見ごろとなっていますよ~

三重塔と桜をパシャリ

高さ31メートル、日本最大の三重塔です。

そして、こちらが冒頭でもご紹介した清水の舞台です。

ちなみにこの舞台のある本堂は

1633年に再建されたものなんです。

今日も修学旅行生が沢山いました~

この舞台を支える「清水寺の舞台のつくり」は

78本の柱を釘を使わず組み合わせたもので

ちゃんと水はけが良くなるように、舞台は少し傾斜しているんですよ

放生池一面に広がる桜の花びら。桜は散り際が美しいと言いますよね♪

放生池一面に広がる桜の花びら。桜は散り際が美しいと言いますよね♪

『清水の舞台から飛び降りる気持ちで・・』

ということわざがありますよね。

思い切って挑戦してみる時や、覚悟を決め必至で挑戦する時など

に使われる言葉です。

以前の京子の記事でも

実際に飛び降りた人がいたそうです

と、お伝えしましたけれど

・・・なんと江戸時代には

多くの庶民が『願掛け』の為に飛び降りていたそうなんですよね。

その数234件もですっ

命をかけて飛び降りれば願いが叶うという信仰が

このことわざの背景にあったという事なんですね~

出入り口付近には大きな枝垂れ桜が咲いています。

出入り口付近には大きな枝垂れ桜が咲いています。

ちなみに、清水寺では毎年ライトアップもしているんですよ。

清水の舞台です。

清水の舞台です。

池に写る桜が神秘的な方生池の桜です。

池に写る桜が神秘的な方生池の桜です。

今年はすでに

夜間拝観は終了してしまいましたけれど

来年は是非、足を運んでみてはいかがでしょうか

という事で、今年もステキな桜が楽しめました

今からでも遅くはないですよ~。

そんな桜の名所である清水寺の場所はコチラ↓

大きな地図で見る

| 2012-04-15 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:首塚大明神 / |

例祭(首塚大明神)

こんにちは京子です!

今回ご紹介するのは・・・

首塚大明神の例祭です。

毎年4月15日に行われる例祭は

京都からだけではなく

大阪や滋賀、岡山方面から沢山の人が訪れるようです。

そんな首塚大明神の例祭は、

首から上の病気にご利益がある事で知られています

というのも

この首塚大明神は、退治された『酒呑童子(しゅてんどうじ)』の首を

祀っている事で知られているからです。

鳥居の横に並べられている鬼こそが酒呑童子です。

ではここで、酒呑童子と首塚大明神にまつわるお話を

ご紹介したいと思います

その昔、京都の町へ出ては

山賊を従え

金銀財宝を奪い、娘をさらい

恐れられていた酒呑童子という1匹の鬼がいました。

これに困った一条天皇は

源頼光(みなもとのよりみつ)に、その討伐を命じるのです。

彼には協力な四天王(子分)がいて

金太郎のお話で有名な『坂田金時(さかたのきんとき)』や

一条戻り橋の上で鬼の腕を切り落とした伝説で知られる『渡辺綱』

さらに『ト部季武(うらべのすえたけ)』『碓井貞光(うすいさだみつ)』

が、それにあたります

『首塚大明神』と書かれたのぼりです。ちなみに朝の9時より例祭は行われています。

『首塚大明神』と書かれたのぼりです。ちなみに朝の9時より例祭は行われています。

そして、彼らは力が強いだけでなく

・・・頭もイイんですね

武士の姿ではなく山伏姿に化けて

酒呑童子のいる『丹後の大江山』へと向かいました。

こちらの事を悟られずに、酒呑童子と接触した後は

上手く取り込み、酒呑童子のアジトで一泊する事に成功します。

・・・ここで彼らが立てた作戦が、あるお酒を飲ませる事♪

そのお酒とは

『神便鬼毒酒(しんべんきどくしゅ)』です。

どんな効力があるのかと言うと

鬼に飲ますと力を奪い、自分が飲むと力が増すといったモノです。

これを飲ませ、寝込んだ所を・・・

首をかき切り見事に酒呑童子を退治しちゃいます

山に残った山賊も一斉に成敗する事に成功します。

皆さんこの階段を登って御祈祷を受けていました。

皆さんこの階段を登って御祈祷を受けていました。

そんな源頼光と四天王は、意気揚々と

退治した酒呑童子の首を京へ持って帰ってくる道中

老ノ坂と呼ばれる

現在の亀岡市と京都南部の境目で休憩し、手柄話に花を咲かせていました

すると道端の子安地地蔵尊が突然話しかけてきたのです。

「鬼の首のような穢れたものを都に持って行くのはならぬ・・・。」

しかし、金太郎は酒呑童子を倒したという証拠が必要だと言う理由から

再び首を持ち上げ、都に持っていこうとしますけれど

・・・なんと、首が急に重くなって持ち上がらなくなったのです

そこで、源頼光と四天王は、

力持ちの金太郎でさえ持ち上げることが出来なかった首を

その場に埋めて首塚を作りました。

それが首塚大明神のはじまりなんですね

境内にある首塚です。この下に酒呑童子の首があるんですね。

境内にある首塚です。この下に酒呑童子の首があるんですね。

ちなみに酒呑童子は、首をはねられるとき

今までのことを悔い

「これからは、首から上の病に苦しむ人を助けたい」と言ったと言われています。

以上の事から

首から上の病にご利益があるんですね

※この他にも、首を跳ねられた時に火を吹きながら京都の都へ飛んでいったものの、途中で力尽きた土地が、この首塚大明神だったという説もあるみたいです。

神事の様子はこちらをご覧下さい。

この様にして例祭は、この後も16時頃まで行われたようです。

首塚大明神に行く途中、1本だけ綺麗な桜が咲いていましたよ~

首塚大明神に行く途中、1本だけ綺麗な桜が咲いていましたよ~

そんな例祭が行われた首塚大明神の場所はコチラ↓

大きな地図で見る

雑談掲示板 新着