こんにちは、京子です

さて、本日はっ・・・

あの室町幕府を開いた「足利家歴代将軍」の菩提寺として知られる

等持院(とうじいん)です~っ。

等持院(とうじいん)です~っ。

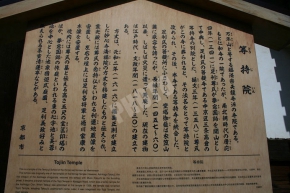

では、こま札を早速チェックしてみましょう

等持院はもともと、仁和寺の子院(塔頭)のひとつであったと言われています。

それを、初代室町幕府の将軍である、足利尊氏(あしかがたかうじ)がこの地に移築して等持寺の別院として中興、夢窓疎石(むそうそせき)を迎え開山しました。

それを、初代室町幕府の将軍である、足利尊氏(あしかがたかうじ)がこの地に移築して等持寺の別院として中興、夢窓疎石(むそうそせき)を迎え開山しました。

夢窓疎石はお坊さんでありながら、庭園を数多く手がけている事でも有名ですよね

夢窓疎石はお坊さんでありながら、庭園を数多く手がけている事でも有名ですよね

是非併せて、チェックしてみてくださいね~っ。

ちなみに

足利尊氏が没した時も

葬儀はこちらの等持院で行われ

以後、「足利家歴代将軍」の菩提寺になったのです

そして、山門の手前にはこま札以外に

こちらの銅像を発見っ

マキノ省三先生像

彼は、明治生まれで、京都出身の映画監督であり「日本映画の父」とも言われる偉大な人物なのです。

彼は、明治生まれで、京都出身の映画監督であり「日本映画の父」とも言われる偉大な人物なのです。

日活より独立した彼が

最初に建てた撮影所というのが

等持院の境内にあった「牧野教育映画製作所」なんですね。

なので、彼の銅像があるというワケだったのです

さて、こちらの等持院は京都の北部に位置し

さて、こちらの等持院は京都の北部に位置し

閑静な住宅街の中にあります。

先ほどの山門をくぐった先も

住宅街が並んでいるんですね

こちらの梵鐘は山門をくぐり進むとあります。境内の入り口の向かいになります。

こちらの梵鐘は山門をくぐり進むとあります。境内の入り口の向かいになります。

そして、山門をくぐり

どんどん奥まで歩いて行くと見えて来ますのが

こちらの門っ。

この奥からが境内になっていますよ~

では、早速中へ入りたいと思います。

こちらの、左手の建物である庫裏(くり)から中へと入っていきます。

どんどん進むと見えてくるのが

どんどん進むと見えてくるのが

どどーーん

達磨図(だるまず)ですねっ。

どこかで見たことがあると思ったら

・・・そうですね天龍寺~っ。

そして、廊下をどんどん進み

方丈(ほうじょう)へと足を運びます

この方丈は秀吉の側近で、戦国大名のひとりである

「福島正則(ふくしままさのり)」が開基した

妙心寺の塔頭である「海福院」の方丈が移建されたものなんですね

こちらに飾られていた襖絵も、「牧野教育映画製作所」での映画撮影によく使われてて破損がひどかったそうですけれど、近年は修復されたという事で年に一度公開しているそうですよ~。

方丈の鴬張りの廊下をキュキュキュと鳴らしながら京子が次に向かった先が・・・

方丈の鴬張りの廊下をキュキュキュと鳴らしながら京子が次に向かった先が・・・

霊光殿(れいこうでん)

ここに何があるのかというと!

(・∀・)ノ足利歴代将軍の木像がずらーーーっと並んでいるのですね。

※ただし足利義量(あしかがよしかず)と足利義栄(あしかがよしひで)は除く。

歴代将軍の木造のひとつ、ひとつが

けっこうな大きさなんですけど

それが一本の廊下を挟んで

向かい合わせの状態で

向かい合わせの状態で

十数体が、ずら~っと並んでいるのです

まさに圧巻ですね~。

撮影禁止だったのが非常に残念ですけれど、是非実際みなさんの目で確かめられる事をお奨めします。

撮影禁止だったのが非常に残念ですけれど、是非実際みなさんの目で確かめられる事をお奨めします。

歴代全てではないですけれど

代々の足利将軍についても

いろいろ書かせていただいているので

ここで軽くご紹介しておきます~。

足利尊氏(あしかがたかうじ)

ご存知、初代室町幕府将軍ですよね。後醍醐天皇と供に鎌倉幕府を倒し、その後、後醍醐天皇の建武政権に反旗を翻しました。

ご存知、初代室町幕府将軍ですよね。後醍醐天皇と供に鎌倉幕府を倒し、その後、後醍醐天皇の建武政権に反旗を翻しました。

足利義満(あしかがよしみつ)

3代目将軍。金閣寺を中心とする北山文化を作りあげます。明との勘合貿易を行ったのも彼からです。「室町時代」という名前は彼の邸宅であった室町殿から取られたんですね。

3代目将軍。金閣寺を中心とする北山文化を作りあげます。明との勘合貿易を行ったのも彼からです。「室町時代」という名前は彼の邸宅であった室町殿から取られたんですね。

足利義持(あしかがよしもち)

4代将軍。父親の義満とは仲が悪かったと言われています。父親の死後に朝廷より送られた「太上天皇」という尊号を断った事でも有名ですね。

4代将軍。父親の義満とは仲が悪かったと言われています。父親の死後に朝廷より送られた「太上天皇」という尊号を断った事でも有名ですね。

足利義教(あしかがよしのり)

6代将軍であり、別名「くじ引き将軍」と言われています。彼が将軍の座についたのはくじ引きで選ばれたという事もあり、神による審議を取り入れた盟神探湯(くかたち)は「万人恐怖」と言われていました。

6代将軍であり、別名「くじ引き将軍」と言われています。彼が将軍の座についたのはくじ引きで選ばれたという事もあり、神による審議を取り入れた盟神探湯(くかたち)は「万人恐怖」と言われていました。

足利義政(あしかが よしまさ)

8代将軍で、銀閣寺を作り、わびさびの世界を追求した東山文化が誕生した事が有名ですよね。そして彼の時に次期将軍の後継者問題から「応仁の乱」が勃発するんですね。

8代将軍で、銀閣寺を作り、わびさびの世界を追求した東山文化が誕生した事が有名ですよね。そして彼の時に次期将軍の後継者問題から「応仁の乱」が勃発するんですね。

かつては足利尊氏だと言われていた肖像画ですね。

かつては足利尊氏だと言われていた肖像画ですね。

と、歴代の足利将軍について沢山書かせていただいていますけれど

なんと言っても忘れてならないのが・・・

室町幕府最後の将軍である「足利義昭(あしかがよしあき)」ですよね~!

室町幕府最後の将軍である「足利義昭(あしかがよしあき)」ですよね~!

足利義昭が将軍になったきっかけというのが

あの、織田信長なんですよね

義昭は当初、将軍になる際には荒れた京都を武力で治める力を必要としていました。

義昭は当初、将軍になる際には荒れた京都を武力で治める力を必要としていました。

そこで義昭は、当初、上洛の擁護を朝倉義景に求めてました。

しかし、重い腰を上げない義景に代わり

織田信長によって義昭は無事に上洛を果たし

15代将軍事となるんですね~。

上洛を果たし、二人は親密になります。

上洛を果たし、二人は親密になります。

義昭「いやー無事に上洛出来たし、将軍にもなれた。そうじゃ、それより信長に褒美をやろう!」

信長「褒美ですが、いりません。」

義昭「どうしてじゃ?副将軍職や管領職はどうじゃ!そうじゃ、そうしないか?」

信長「いえいえ、褒美はなにもいりませんよ。」

というような、やり取りが行われていたんですね

信長を取り込み将軍の権力を確かなものとし

幕府政治を強化したい義昭に対して

何も褒美(つまり役職や位のポストを)を受け取らない信長。

義昭は武家のトップであり、信長を家臣にしたいワケなんですよね

つまり、信長を自らの権力の中に取り込もうとしたんですけれど

これを拒否され失敗した事で・・・2人の関係は上下の関係では無く

ちぐはぐな状態になっていました。

もしかして・・・信長は裏切るんじゃないのか

と感じたんですね。

実は信長は

実は信長は

義昭を裏で操り傀儡化し権力を握ろうとしたんです。

義昭は後に信長包囲網にも参加します。

※信長包囲網とは、反信長勢力が手を組み四方を取り囲む同盟作戦でした。

しかし、ことごとく信長包囲網を破壊した織田軍団。

しかし、ことごとく信長包囲網を破壊した織田軍団。

最後には義昭も攻め入れられ京都から追い出されてしまい、室町幕府の最後を迎える事となるんですね

ちなみに

この霊光殿には歴代足利将軍に加え徳川家康の木像もありました。

どーして?彼だけ?と思っていたんですけど、どうやら家康が42歳の姿の木像なんですけど彼が厄年をまぬがれるために、厄除け信仰で知られた石清水八幡宮護国寺境内の豊蔵坊に納めたものが最終的にこちらの等持院へ来たそうです。

さて、等持院には

さて、等持院には

大きな池とお庭が広がっています。

その池をグルっと回ってご紹介させていただきますね

茶室「清漣亭(せいれんてい)」

一見2つの建物に見えますけど、中で繋がっているんですね。8代将軍、義政好みの茶室と伝えられています。

別角度からもう一枚どうぞ♪

別角度からもう一枚どうぞ♪

こちらは等持院型灯篭と呼ばれる六角の灯篭です。

これは有楽椿(うらくつばき)と呼ばれる木。

秀吉により寄進されたそうです。地上85センチで三又になっているとても変わった椿で、現存の有楽椿の中では最大と言われています。風格を感じますね♪

秀吉により寄進されたそうです。地上85センチで三又になっているとても変わった椿で、現存の有楽椿の中では最大と言われています。風格を感じますね♪

そして、これが室町幕府、最後の将軍である義昭の供養塔です。

こちらは心字池(しんじいけ)と言います

池の中にある中央大小2つの島を亀山と呼ぶそうです。

さて、最後にご紹介するのはもちろん・・・

足利尊氏のお墓です。ばっちりありました

と、いう事で本日は

足利将軍についてじっくりたっぷりご紹介させていただきました

等持院の場所はコチラ↓

大きな地図で見る