| 2010-05-21 |

| テーマ:お寺 | |

銀閣寺(慈照寺)

今回は、誰もが知ってる京の三閣の1つ

銀閣寺(ぎんかくじ)をご紹介します。

突然ですが、銀閣寺は…

どうして銀じゃないのーって思いませんか?

金閣寺(きんかくじ)は見事な金箔で

金閣寺(きんかくじ)は見事な金箔で

飾りつけられているのに

銀閣寺は、木の色そのもののシックなご様子。

一体なぜ?

一体なぜ?

なんて方もいらっしゃると思いますので

ご説明させていただきます

そもそも、銀でない理由として

あらぬ噂が蔓延しているので

まずはその誤解を解いておきます。

その噂というのが

「銀閣寺はお金が無かったので銀箔が貼られていない」

というものです。

一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?

実はこの噂、まったくの嘘なんです(汗)

もともと、銀閣寺の観音堂には

銀箔を貼る予定などなかったそうですし

2007年の調査によって、銀箔を貼った形跡も

見あたらないことがわかったそうです。

これによって、途中まで貼ったけど、諦めた

という噂も完全に否定されたことになります。

ではなぜ、銀閣寺って呼ばれているのか?

理由は、観音堂の周りの錦鏡池(きんきょうち)に

太陽の光が反射して、観音堂をキラキラと輝かせた

ということのようですよ

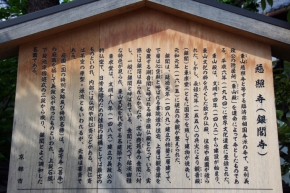

と、スッキリしたところでこま札チェック!

銀閣寺について詳しくみていきましょう♪

銀閣寺入り口

銀閣寺入り口

銀閣寺は、正式名称を慈照寺(じしょうじ)といい

臨済宗相国寺派の寺院です。

銀閣寺を作った人というのが

室町幕府8代将軍、足利義政(あしかがよしまさ)です。

義政ってどんな人 といわれれば

といわれれば

「政治にあまり興味のない、芸術好きな旦那さん」

といった所でしょうか~

その解説はまた後ほどさせていただきます。

その解説はまた後ほどさせていただきます。

まず、入り口の門をくぐると銀閣寺垣が現れます。

わー、高い垣根だこと!(汗)

7~8メートルくらいはあるでしょうか

いきなりでビックリしちゃいましたが

自分がまるで小人になった気分でした

さてそれを通り抜けると…

どーですか!?この風情~!

どーですか!?この風情~!

わび・さびと言われる世界に少し触れた気がします。

わび・さびと言われる世界に少し触れた気がします。

ちなみに一番奥に見えるのが

観音殿(銀閣)です。もちろん国宝

そして手前にあるのが、砂で波紋を表現した

銀沙灘(ぎんしゃだん)と

この、山の形をした向月台(こうげつだい)です。

どれも手入れが行き届いていて、見ててすごく気持ちがいいです。

みなさんも座りながらこの風情を楽しんでいらっしゃいます。

みなさんも座りながらこの風情を楽しんでいらっしゃいます。

観音殿には鳳凰を発見!

観音殿には鳳凰を発見!

さて、室町幕府8代将軍足利義政の時代

さて、室町幕府8代将軍足利義政の時代

実質的に政治を取り仕切っていたのは、義政の正室(奥様)である

日野富子(ひのとみこ)であったといわれています。

え?義政じゃないの?

え?義政じゃないの?

と、お思いの方もいらっしゃるかと思いますが

義政は政治に興味を示さず

代わりに日野富子が深く関わったんですね。

そして、この銀閣寺を作る前に起こった

大きな出来事が1467年(応仁元年)の

応仁の乱(おうにんのらん)です。

室町幕府の次期将軍の後継者問題が

きっかけに起こった乱です。

義政は、日野富子との間に子供が恵まれなかった為

次の将軍は弟の義視(よしみ)に譲る事を決めていました。

そして、その話を進めていた矢先に…なんと

富子に義尚(よしひさ)ができてしまったのです。

そうなると、もう大変です。

日野富子は息子に将軍を継がせようとして

ここに争いが起こります。

日野富子が、政権の実力者である

山名宗全(やまなそうぜん)を味方につけると

義視のほうも、管領(かんれい)の

細川勝元(ほそかわかつもと)を付けて

対抗することに

日野富子・山名宗全チーム

VS

義視・細川勝元チーム

で、争いが起こって、これが後に応仁の乱へと発展!

京では争いが絶えなくなり、中央集権としての機能を失います

そこから各地でも乱が起こり、全国へと広がったのです。

そんな時、将軍である義政は何してたの

といいますと…現実逃避です(汗)

もともと争いが好きではなかったのでしょう。

もともと争いが好きではなかったのでしょう。

文化的な趣味に興じるなど

優柔不断な態度を続けたといわれています。

けれど、それが東山文化の開花へと

繋がっていくんですね~♪

能、茶道、華道、庭園、建築、連歌など

多様な芸術が花開いた時代で

その代表格が、ここ銀閣寺なんです。

金閣寺が貴族的で華麗である北山文化なのに対して

銀閣寺は、庶民にも親しまれた、わび・さびの

東山文化なんですね。

こちらは東求堂(とうぐどう)です。

北面東側の四畳半は草庵茶室の源流

四畳半の間取りの始まりといわれています。

そのまま山側へと登っていくと

洗月泉(せんげつせん)があります。

お茶を飲むための水、お茶の井 です。

です。

そして、そのままどんどん登っていくと

これです

どーん

上から見下ろす銀閣寺 最高です

最高です

ジオラマのように見えますがすべて本物です(笑)

時は戻りまして応仁の乱を迎えた室町幕府。

この時は応仁の乱によって、全国に争いが波及し

京都でのみしかその力は及ばなくなりました。

その頃、奥様の日野富子とも政義は別居 しています。

しています。

逃げ腰の旦那に代わって

日野富子が財政難を逃れる為に出したアイデアが

よりいっそう混乱に拍車をかけます。

そのアイデアとは

京都へ入る7つの道全てに

関所を設けるというものでした。

京都を通ってどこかに行きたければ

金を払えー!ってなものです。

ですが、そんな無茶な事をすると

一揆が当然起こって、もう無茶苦茶な状態に

その後、京都で応仁の乱が終結を見せても

全国規模に混乱が広がって争いは絶えず

下のものが上のものを力によって倒すという

「下克上の時代(戦国時代)」に突入していきます。

1473年には

日野富子・山名宗全チーム

VS

足利義尋・細川勝元チーム

も山名宗全、細川勝元の両名が死んだことで

息子の義尚に将軍が決定します

そして政治の世界から切り離された義政は

東山に引きこもり、銀閣寺を建て、文化的な活動に

ますますのめり込み、東山文化の礎になったといわれています。

ということで、今回は銀閣寺を紹介しました。

銀閣寺(慈照寺)の場所はコチラ↓

Tweet雑談掲示板 新着