| 2015-04-17 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:御香宮神社 / 七種神事(御香宮神社) / 御香宮神社 その2 / 神幸祭 花傘総参宮(御香宮神社) / 御香水 / |

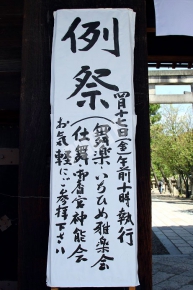

例祭(御香宮神社)

今回ご紹介するのは

京都市伏見区(ふしみく)にある

御香宮神社(ごこうのみやじんじゃ)の

例祭(れいさい)です!

御香宮神社は、もともと

『御諸神社(みもろじんじゃ)』と称していたそうですが

平安時代の862年(貞観4年)9月9日に

良い香りのする水、つまり御香水(ごこうすい)が

湧き出したことで、名前が変わることになりました。

御香水を病人に飲ませると

不思議と病が治ったということから

清和天皇(せいわてんのう・第56代天皇)より

御香宮の名を賜ったといわれているんですね~

境内にある御香水

境内にある御香水

そんな御香宮神社では、毎年4月17日に

例祭が行われています。

例祭では、本殿神事の他に

舞楽(ぶがく)や仕舞(しまい)が

奉納されているんですよ

ちなみに、神社における例祭とは

その神社で最も大事な神事のことです。

それでは早速レポートしていきましょう♪

午前11時頃に御香宮神社に到着すると

午前11時頃に御香宮神社に到着すると

境内には祭典の準備がされていました

境内には関係者の他

一般の方も座れるようにパイプ椅子が

並べられていましたよ。

しばくらすると

本殿横にある社務所から神職の方や

雅楽を奉納する方達が出てこられ

手水の儀を行います

余談ですけれど雅楽を奉納されていたのは

女人厄除けで有名な市比賣神社(いちひめじんじゃ)の

いちひめ雅楽会の方でした♪

その後、本殿や割拝殿の中へと進みます。

神事が始まると、まずは

身の罪穢(つみけがれ)を祓(はら)うため

修祓(しゅばつ)を行います。

修祓

修祓

神様は罪穢を嫌いますから

神様をお招きする前に清めるという事ですよね~

そして宮司一拝の後

いよいよ神様をお招する為に

宮司が警蹕(けいひつ)共に御簾(みす)を上げます

警蹕とは、神社等で神事の最中に

神職の方が「オー」と声を出して

周囲の人に不敬をしないよう警告することです。

警蹕のときは動かずに

その場で低頭しなければなりません。

多くの場合、本殿の御扉の開閉時や

神輿等に御霊を移す際に行います。

本来であれば御簾では無く

普段閉じられている本殿の御扉を開くんですけれど

今回はすでに御扉が開けられていましたので

神様の前にかけられていた御簾を上げていました

その後、神様への神饌(しんせん)をお供えする

献饌の儀(けんせんのぎ)を行って

宮司が祝詞(のりと)を奏上(そうじょう)します

神饌の中には御祭神の

神功皇后(じんぐうこうごう)にゆかりのある

鮎(アユ)が含まれていました♪

これは神功皇后が新羅(しらぎ)に遠征する前に

川で釣りをしていた際

「新羅の遠征に成功するなら、魚よかかれ!」

という占いをした所、見事に釣れた魚が

鮎だった事に由来しています。

だからアユという字は魚辺に占って書くんですね

その後、祝詞奏上に続いて

神賑奉納(しんしんほうのう)が行われます。

まず、いちひめ雅楽会の方々による

舞楽『蘭陵王(らんりょうおう)』が奉納されましたよ。

蘭陵王は、中国の南北朝時代の北斉(ほくせい)の皇族

高長恭(こうちょうきょう)のことで

容姿が美しく優しい顔立ちであった為に

戦の時は自軍の兵が見とれてしまわないよう

獰猛(どうもう)な仮面を被って出陣したといわれています

そんな蘭陵王に由来する舞なんですよ

蘭陵王の華麗な舞はこちらの動画をご覧ください。

蘭陵王の華麗な舞はこちらの動画をご覧ください。

続いて、御香宮神能会よる

仕舞『高砂(たかさご)』と『羽衣(はごろも)』が

奉納されます。

高砂は、高砂の松と住吉の松が

相生の松といわれているゆえんを神様に教わるお話です。

羽衣は、羽衣を落とし

空を飛べなくなってしまった天女と

その羽衣を拾った漁師のお話です。

※羽衣伝説が有名ですよね♪

高砂の松、羽衣の様子はこちらの動画をご覧ください。

高砂の松、羽衣の様子はこちらの動画をご覧ください。

神賑奉納が納められた後は

関係者による玉串奉奠(たまぐしほうてん)等を行い

神事は無事お納めされました!

※ちなみに神賑奉納行事は毎年変わるそうです。

例祭を椅子に座りながら

ゆっくりと真正面から見られる所は

なかなかないので神事を見てみたい!

という人にはオススメです

そんな例祭が行われた御香宮神社の場所はコチラ↓

最寄の交通案内

京阪電車 京阪本線 伏見桃山駅(ふしみももやまえき)

京阪電車 京阪本線 伏見桃山駅(ふしみももやまえき) 近鉄電車 京都線 桃山御陵前駅(ももやまごりょうまええき)

近鉄電車 京都線 桃山御陵前駅(ももやまごりょうまええき) JR西日本 奈良線 桃山駅(ももやまえき)

JR西日本 奈良線 桃山駅(ももやまえき)雑談掲示板 新着