| 2013-01-02 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:広隆寺 / 聖徳太子御火焚祭(広隆寺) / |

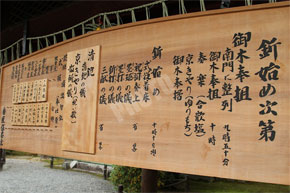

釿始め(広隆寺)

こんにちは京子です!

今回ご紹介するのは

1月2日に広隆寺で行われた・・・

釿始め(ちょうなはじめ)です

聖徳太子が宮殿などを造営する際に

行った作法を起源とするもので

年の初めに

番匠(ばんしょう)と呼ばれる大工さんが

1年の安全を祈願し

仕事始めの日に行う儀式です。

番匠保存会の方により、当時の様子が再現されます。

ちなみに『釿』とは石器時代から使われていた

木を削る工具です

こちらは『釿始め』で使われる工具です。真ん中に立てかけてあるのが『釿』です。

こちらは『釿始め』で使われる工具です。真ん中に立てかけてあるのが『釿』です。

横に寝かせた木材の上にまたがり

釿を振り下ろして、木の表面を削るんですね

※宮大工の方などは今でも釿を使っているそうですよ。

603年に聖徳太子が

この地(太秦・うずまさ)の地方豪族であった

秦河勝(はたのかわかつ)に仏像を与えた事により

蜂岡寺(はちおかでら・広隆寺の古称)が建てられた事を

起源とするお寺なんですよ

では早速レポートしたいと思います!

10時より

釿始めで使われる木材が

番匠保存会の方によって本堂前に運び込まれます

皆さんが口ずさんでいらっしゃるのは

『京きやり』と呼ばれる、番匠の労働歌だそうです。

※『きやり=木遣』という意味だそうで、元々は山で伐採をしていた人達が歌っていた歌なんですね。

こちらが運び込まれた木材です。

こちらが運び込まれた木材です。

ちなみに、こちらの本堂内には

聖徳太子像が安置されているんですよね。

冒頭でも説明した通り

釿始めの作法は

聖徳太子の頃より始まった事もあり

番匠の間では

建築の神様として崇めらているようです。

では、ここで1つずつ

再現された作法をご紹介します。

『墨矩(すみがね)の儀』

曲尺(かねじゃく)と墨指を使い材木の寸法を計ります

『墨打(すみうち)の儀』

墨壷の紐を使い、木材に直線引きます

『釿打(ちょうなうち)の儀』

釿を木材の中心部分と両端の3箇所に3度ずつ振り下ろします

『清鉋(きよがんな)の儀』

木材の表面を槍鉋(やりがんな)を使い、丁寧に削ります。

全ての作法を動画でどうぞ。

全ての作法を動画でどうぞ。

こうして最後に

京きやりが再び歌われ

約1時間弱で終了しました

最後には参列者に

お下がりの餅が配られましたよ~。

歌の一部をお聞きください。

歌の一部をお聞きください。

大きな地図で見る

最寄の交通案内

京福電車(嵐電) 嵐山本線 太秦広隆寺駅(うずまさこうりゅうじえき)

京福電車(嵐電) 嵐山本線 太秦広隆寺駅(うずまさこうりゅうじえき)雑談掲示板 新着