| 2013-01-02 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:広隆寺 / 聖徳太子御火焚祭(広隆寺) / |

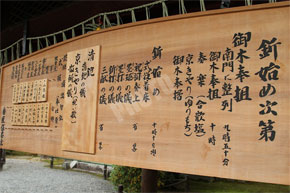

釿始め(広隆寺)

こんにちは京子です!

今回ご紹介するのは

1月2日に広隆寺で行われた・・・

釿始め(ちょうなはじめ)です

聖徳太子が宮殿などを造営する際に

行った作法を起源とするもので

年の初めに

番匠(ばんしょう)と呼ばれる大工さんが

1年の安全を祈願し

仕事始めの日に行う儀式です。

番匠保存会の方により、当時の様子が再現されます。

ちなみに『釿』とは石器時代から使われていた

木を削る工具です

こちらは『釿始め』で使われる工具です。真ん中に立てかけてあるのが『釿』です。

こちらは『釿始め』で使われる工具です。真ん中に立てかけてあるのが『釿』です。

横に寝かせた木材の上にまたがり

釿を振り下ろして、木の表面を削るんですね

※宮大工の方などは今でも釿を使っているそうですよ。

603年に聖徳太子が

この地(太秦・うずまさ)の地方豪族であった

秦河勝(はたのかわかつ)に仏像を与えた事により

蜂岡寺(はちおかでら・広隆寺の古称)が建てられた事を

起源とするお寺なんですよ

では早速レポートしたいと思います!

10時より

釿始めで使われる木材が

番匠保存会の方によって本堂前に運び込まれます

皆さんが口ずさんでいらっしゃるのは

『京きやり』と呼ばれる、番匠の労働歌だそうです。

※『きやり=木遣』という意味だそうで、元々は山で伐採をしていた人達が歌っていた歌なんですね。

こちらが運び込まれた木材です。

こちらが運び込まれた木材です。

ちなみに、こちらの本堂内には

聖徳太子像が安置されているんですよね。

冒頭でも説明した通り

釿始めの作法は

聖徳太子の頃より始まった事もあり

番匠の間では

建築の神様として崇めらているようです。

では、ここで1つずつ

再現された作法をご紹介します。

『墨矩(すみがね)の儀』

曲尺(かねじゃく)と墨指を使い材木の寸法を計ります

『墨打(すみうち)の儀』

墨壷の紐を使い、木材に直線引きます

『釿打(ちょうなうち)の儀』

釿を木材の中心部分と両端の3箇所に3度ずつ振り下ろします

『清鉋(きよがんな)の儀』

木材の表面を槍鉋(やりがんな)を使い、丁寧に削ります。

全ての作法を動画でどうぞ。

全ての作法を動画でどうぞ。

こうして最後に

京きやりが再び歌われ

約1時間弱で終了しました

最後には参列者に

お下がりの餅が配られましたよ~。

歌の一部をお聞きください。

歌の一部をお聞きください。

大きな地図で見る

| 2013-01-02 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:来迎院(左京区大原) / |

修正会(来迎院)

こんにちは京子です。

今回ご紹介するのは

来迎院(らいごういん)で行われました

修正会(しゅしょうえ)です

来迎院は京都の北

大原と呼ばれるエリアにあり

近くには門跡寺院として有名な三千院や

美男子の阿弥陀如来像で有名な勝林院などがあります

※詳しくは、三千院、三千院の桜、勝林院の記事をご覧ください。

始まりは平安時代初期に円仁(えんじん・最澄の弟子)が

声明(しょうみょう・お経にリズムをつけた声楽)の修練道場として開山し

1109年に比叡山の僧・良忍(りょうにん)が建立したと言われています

声明は円仁が中国へ行った時

太原(たいゆわん)を中心に流行っていた五台山念仏(声明)を

日本へ持ち帰り比叡山に伝えました。

※声明は後の邦楽(今様や浄瑠璃、民謡)などに影響を与えたそうですよ。

そんな来迎院で行われる修正会は

本堂で声明を唱え

天下泰平や五穀豊穣、無病息災などを祈るイベントです。

※1000年も前から行われている伝統ある行事なんですよ。

それでは早速レポートして行きましょう。

15時半頃、来迎院に到着すると

本堂で声明が唱えられる所でした

静まり返った空気の中

9人いるお坊さんの中で1人だけが

声明を唱え始めます

しばらくすると全員で唱えたり

1人だけで唱えたりします。

30分程すると全員が立ち上がり

本尊の周りを1周して

再び元の位置に戻って声明を唱えます

そして厄除けの儀式である『魔おどし』が行われます

どんな内容なのかと言いますと

本尊の前にある2本の柱の外側を

手に持った柳の木とささら(竹などを束ねた、30センチ程の細長い棒)を打ち鳴らし

横飛びをしながら勢いよく3往復するというものです

柱から柱の間は距離が近く一瞬で終わるので

魔おどしの儀式を見に行かれる方は

見逃さない様に気をつけて下さいね

その後、声明が再開され本尊の周りを2周します

1周目は本尊の横に置かれている宝木(しんぎ・護符を挟んだ木)と

僧侶の方が持って折られる扇子と交換します。

2周目は扇子を取り宝木を元に戻します。

修正会の一連の流れは動画の方がわかりやすいと思うので

ぜひ動画でご覧ください

そして前回と同様に所定の位置まで戻り

しばらく声明を唱え

修正会は無事に終了しました

こうして約2時間にも及ぶ修正会が終わると

最後に宝木を授与して下さいましたよ。

宝木の護符には『牛王、来迎院、賓印』と記載されいて

それぞれの字の上に

こちらの『牛王印(ごおういん)』を用いて烙印が押されていました。

牛王(ごおう)とは牛王宝印(ごおうほういん)の略で

厄除けの意味を持ち

朱印には身体健康・諸願成就といった意味が込められています。

そんなご利益満載の護符を挟んだ宝木を持つと

1年の間、幸福に恵まれると言われ

玄関の上などに飾るといいそうですよ

そんな修正会が行われた来迎院の場所はコチラ↓

大きな地図で見る

雑談掲示板 新着