| 2011-04-07 |

| テーマ:お寺 | |

| 関連:天龍寺 / 弘源寺 / 宝厳院の紅葉 / 天龍寺の蓮 / 慈済院 / |

宝厳院

こんにちは京子です。

こんにちは京子です。

本日も、現在特別公開中のお寺をご紹介したいと思います。

宝厳院(ほうごんいん)です。

宝厳院(ほうごんいん)です。

京都の人気スポットのひとつでもある

嵐山に宝厳院はあります

天龍寺の塔頭(たっちゅう)の宝厳院は

1461年(寛正2年)に室町幕府の管領(かんれい)であった

細川頼之(ほそかわよりゆき)によって創建されました。

ちなみに管領というのは、室町幕府の将軍を

補佐する役職のことです。

細川氏は、斯波(しば)氏、畠山(はたけやま)氏とともに

三管領(さんかんれい)といって

管領になる資格を持つ家だったんですね。

そんな頼之が建てた宝厳院には

広大なお庭がありまして

庭をぐるっと円を描くように

道が補整されていてます。

今回は、道なりにご案内したいと思います

まず、最初に見えるのが無畏庵(むいあん)です。

「無畏」とは、恐れることなく

法を説く事を意味する仏教の言葉なんだそうです。

嵐山に近い事もあって、時代劇の撮影にも

よく使われているそうですよ~♪

こちらで、お茶を頂く事が出来ます。

こちらは、無礙光堂(むげこうどう)です。

別名、永代供養堂とも言います。

そして、こちらが本堂です。

そして、こちらが本堂です。

2008年に再興されたばかりなので、とても綺麗でした。

本堂内には、ご本尊の十一面観音菩薩が安置されています。

また、現代画家の田村能里子(たむらのりこ)さんによる

障壁画が展示されています

障壁画は「風河燦燦 三三自在(ふうがさんさんさんさんじざい)」

と題された五十八面にも及ぶ襖絵です。

三十三人の老若男女が描かれてるこの作品は

製作期間に一年半もの時間が費やされたそうですよ!

それにしても、この季節ですから境内には・・・

綺麗な桜が咲いています

みなさんは京都の花見はどちらに行かれましたか??

みなさんは京都の花見はどちらに行かれましたか??

桜をご覧いただいた後は

桜をご覧いただいた後は

庭園の見所を引き続き、ご紹介したいと思います。

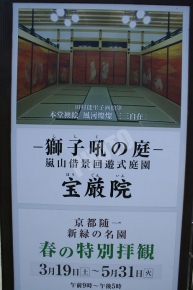

こちらは、「獅子吼の庭(ししくのにわ)」です。

広さは約12,000㎡もあるそうです。

ちょっとしたスーパーのフロアより広い感じですよね。

ちなみに「獅子吼」とは、仏の説法を意味する言葉だそうです。

庭を歩きながら、鳥のさえずりや、風の音を聴く事で

人生の真理を肌を通して感じる事が出来るという

意味が込められているそうです。

獅子吼の庭は、江戸時代の1799年に出版された

京都の名所や名園を案内した本

「都林泉名勝図会(みやこりんせんみょうしょうずえ)」に

掲載されていて、昔から有名な名所だったようです。

獅子岩(ししいわ) です。

です。

その名の通り獅子の姿をした巨大な岩です。

右側が頭ですよ~♪

こちらは豊丸垣(ほうがんがき)です。

竹で出来た垣根ですね。豊丸とは茶人の名前だそうです。

庭を流れる小川の向こうに見えるのは本堂と無礙光堂です。

庭を流れる小川の向こうに見えるのは本堂と無礙光堂です。

そして椿も咲いていました。

こちらは福鼓(ふくつづみ)と呼ばれる椿なんですね♪

嵐山には渡月橋と呼ばれる橋があります。

その橋の下を流れているのが大堰川(桂川)です。

これはその橋に

以前、取り付けられていたものなんですね。

それにしても桜が綺麗ですね~♪

それにしても桜が綺麗ですね~♪

こちらは、青嶂軒(せいしょうけん)です。

大正時代に作られた建物を修復して

新しく2003年に作られたものです。

最後にご紹介するのは、宝厳院垣(ほうごんいんがき)です。

数十メートルに渡って張り巡らされていましたよ。

と、いう事で今回は春の特別公開中の

宝厳院をご紹介しました。宝厳院の場所はコチラ↓

最寄の交通案内

京福電車(嵐電) 嵐山本線 嵐山駅(あらしやまえき)

京福電車(嵐電) 嵐山本線 嵐山駅(あらしやまえき)雑談掲示板 新着