| 2011-05-31 |

| テーマ:お寺 | |

| 関連:詩仙堂 / 詩仙堂の皐月(サツキ) / |

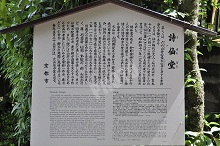

詩仙堂 その2

さて、本日ご紹介するのは・・・

詩仙堂(しせんどう)です♪

詩仙堂(しせんどう)です♪

さて、こちらを建てたのが

石川丈山(いしかわじょうざん)という人物。

彼が余生30年あまりを過ごした山荘なんですね。

※1966年には曹洞宗の寺院のひとつにもなり、寺号は丈山寺(じょうざんじ)と言います。

石川丈山は、三河出身の武士であり

代々、徳川家の家臣をしていたのです。

そんな彼は、あの天下人「家康」の下で仕えていました♪

しかし、石川丈山は32歳の時に武士を辞める事となるんです。。

しかし、石川丈山は32歳の時に武士を辞める事となるんです。。

その出来事となったのが、大坂夏の陣。

彼はその時、もちろん家康の家臣として豊臣家を倒す為に

出陣します。

この時、徳川軍は

軍律で先陣争いを禁止していたそうなんですけど

敵方へ乗り込み、豊臣方の家臣の首を討ち取っちゃいました(汗)

もう、やる気マンマンの石川丈山だったんですけど

これに腹を立てた家康に蟄居(ちっきょ・今で言う自宅謹慎ですね)を命じられたんですね。

この事がきっかけで、石川丈山は武士を辞める事となります。

さてさて お話を詩仙堂に戻しまして

お話を詩仙堂に戻しまして

門をくぐり参道を上ると玄関が見えてきました♪

普段はこちらを通る事は出来ないので

参拝者は、左へと迂回し、中へ入って行きます。

詩仙堂と言えば、紅葉の名所としても知られているんですけれど

もうひとつ!

この時期にちょうど見ごろになるのが

サツキなんですね~♪

サツキなんですね~♪

旧暦の五月になると咲く事からサツキという名前が付いたと言われています。

中にも素敵なお庭があるんですよ。

ちなみに、石川丈山は武士を辞めた後

どうしていたのかと言うと、

京都で朱子学を学んだり、母親の看病を理由に広島藩、浅野家に仕えたりしていたようですけれど

母の死をきっかけに、京都へと再び舞い戻り

1641年、この詩仙堂を造営し隠居する事となります。

ここで30年過ごした石川丈山は、90歳で他界しました。

ここで30年過ごした石川丈山は、90歳で他界しました。

写真撮影は禁止だったのが「詩仙の間」です。

この部屋が詩仙堂の名前の由来にもなっています。

武士でありながら、以後は漢詩人としても石川丈山は知られているんですね~。

※漢詩とは、中国に伝わる伝統的な詩のひとつです。

室内の壁には狩野探幽(かのうたんゆう)によって描かれた中国の詩家36人の肖像画に

丈山が各人の残した詩を書き、一枚ずつ壁にずらっと掲げられていましたよ。

詩仙の間の隣からはこのような素敵な景色が見えます。

詩仙の間の隣からはこのような素敵な景色が見えます。

綺麗に刈り込まれたサツキには、ピンクの花びらがカワイク咲いています。

綺麗に刈り込まれたサツキには、ピンクの花びらがカワイク咲いています。

では、詩仙の間を後にして、お庭の向こう側へと降りてみたいと思います♪

お庭の向こう側もこのように、サツキが綺麗に咲いていますね~。

手入れもすごく行き届いていて

とても清々しい気持ちになります。

詩仙堂は、正しくは「凹凸窠(おうとつか)」と呼ばれる山荘です。

凹凸窠とは、

「山間に位置する、凹凸のある地に建てた住居」という意味があり、

丈山は、ここに詩仙の間や、お庭、門など「凹凸窠十景」を見立てたと言われています。

ちなみに詩仙堂の場所はというと、京都は一乗寺エリアになります。

ちなみに詩仙堂の場所はというと、京都は一乗寺エリアになります。

近くには、宮本武蔵で有名な「一乗寺下り松」や

大戦を前に武蔵が手を合わせた八大神社や、圓光寺なんかがありますよ♪

こちらは僧都(そうず・一般的にはししおどしと言います)。

それまでは田畑を荒らす猪や鹿を追い払う為に利用されていた鹿威しを

丈山は庭に持ち込み、その音や形を芸術的に取り込んだと言われています。

綺麗な枯山水庭園に、綺麗なサツキが咲いています。

こちらは残月軒と呼ばれる茶室です。

綺麗に刈り込まれたサツキは今、見ごろです♪

詩仙堂の四季の移り変わりを写真集でどうぞ。

詩仙堂の四季の移り変わりを写真集でどうぞ。

そんな国の史跡にも指定されている詩仙堂の場所はコチラ↓

大きな地図で見る

雑談掲示板 新着