| 2020-01-06 |

| テーマ:祭り・イベント | |

福給会(穴太寺)2025

今回ご紹介するのは

京都府亀岡市曽我部町(そがべちょう)にある

穴太寺(あなおじ)で行われた

福給会(ふくたばえ)です!

穴太寺は、天台宗の寺院で

西国三十三所観音霊場の

21番目の札所に

数えられているんですね~

穴太寺

穴太寺

撫で仏(なでぼとけ)といわれる

釈迦如来大涅槃像

(しゃかにょらいだいねはんぞう)が大変有名で

自分の病気の患部と同じ像の部分をなで

自分の体をさすると病が治ると

いわれているんです

そんな穴太寺の福給会は

毎年お正月の1月3日に行われている

約300年続く法会なんですね

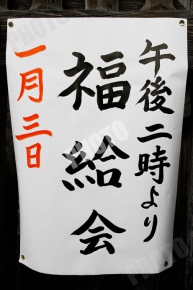

福給会と書かれた紙

福給会と書かれた紙

本堂前に組まれた櫓(やぐら)から

厄除けの護符である牛王宝印

(ごおうほういん)の文字を押印した

約3000枚の福札をまいて授けると

いうものなんです

牛王宝印の文字が押印された福札

牛王宝印の文字が押印された福札

また、福札の中には、長者札と呼ばれる

赤い札が3枚入っていて

この数少ない赤い札を手にすると

なんと 牛頭明王のご利益を授かり

牛頭明王のご利益を授かり

1年間、災いから逃れられるだけでなく

幸福が得られて長者になると

いわれているんですね~

さらに、年によって数は違うそうですけれど

40枚の番号の書かれた福札も同時にまかれます。

どちらも福を授かるだけでなく

本堂前に用意された景品がもらえたりするんですよ

そんなイベントですから当然

境内には早くから多くの参詣者で

賑わっていました~

では、早速ご紹介していきましょう♪

13時頃、穴太寺の境内につくと

本堂前には既に櫓が組まれていました!

本堂前に組まれた櫓

本堂前に組まれた櫓

本堂前の灯篭や木には縄が張られ

「危険」、「登らないで」、「頭上注意」といった

文字が書かれた紙が掛けられています

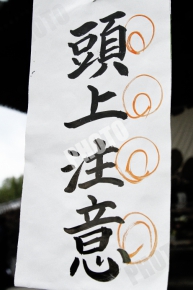

頭上注意と書かれた紙

頭上注意と書かれた紙

福札を取ろうとする人達で

混雑する事が予想されますね~。

このとき、境内では暖かいカップの

甘酒が配られていました

参詣者への暖かいお心遣いですね♪

ありがたく頂戴しまーす!

甘酒をおいしく頂いていると

本堂へと進む僧侶の方々が見えました♪

法要がそろそろはじまりそうですよ

本堂へ僧侶の方々が入っていきます

本堂へ僧侶の方々が入っていきます

けれど残念ながら本堂は

撮影が禁止ということですので

写真はありませんけれど

何が行われたのかはバッチリ見ました~

法要では、護摩供大般若経転読

(ごまくだいはんにゃきょうてんどく)が

行われていたんですね~

大般若経転読は、600巻の大般若経を

最初・中盤・最後の数行を声に出して読み

間の部分は心で読むという

転読の作法が行われるんです

ちなみに全部を正しく読むことを

真読(しんどく)というそうです

五穀豊穣(ごこくほうじょう)や

国家安寧(こっかあんねい)を祈念します

本堂での法要が1時間程行われた後は

本梅町西加舎子供太鼓

(ほんめちょうにしかやこどもだいこ)の

皆さんによる和太鼓が奉納されます

そして奉納太鼓の後、いよいよ

フクマキともいわれる福給会が行われます

まずは住職の方による挨拶があり

今回の福給会が令和最初である事や

京都サンガF.C.の本拠地になった

府立京都スタジアムが完成した事等を

話されていました

挨拶の後、既に組まれた櫓に

大きな梯子(はしご)を掛け

亀岡市長や住職の方々が櫓に登りました

いよいよです!

櫓に梯子を掛けている様子

櫓に梯子を掛けている様子

そして、楽しみにしていた福札が

まかれますよ~

始めは少しづつ福札をまきはじめ

途中から一気にまかれました!

時間にして10分程で全ての福札はまかれます

福札をまいている様子

福札をまいている様子

ちなみに、まかれた福札なんですけど

まいた後で団扇(うちわ)であおぐので

風にのって、いろいろな方向に落ちていくんですね。

私も一生懸命に手を伸ばして

福札を取ろうと必死にがんばったんですけれど

世の中そんなに甘くはないですね。。。

赤札はおろか、番号付の福札も取れませんでした

福札を取ろうとしている様子

福札を取ろうとしている様子

けれど福札はゲットしましたよ~

赤札や番号付の福札じゃなくても

ご利益があるみたいで

タンスや財布等、物を蓄えるような所に

入れておくと良いそうです

たくさん福札を取った場合には

お友達や知人に配ったりするみたいですね。

ちなみにこちらが赤札です

赤札

赤札

実際に手にされた方に

写真を撮らせて頂きました

赤札を手にされた方は

景品として、鏡餅やお酒、みかん等が

頂けるようです

景品

景品

その他にも周りを見渡してみると

1人で何枚も番号付の福札を

持っておられる方もいました

何年も来られている方にお話を聞くと

風が吹いていないときには櫓の真下

風が吹いているときには櫓の右側が

おすすめなんだそうです

ということで今回は

穴太寺で行われた福給会をご紹介しました。

ご興味のある方は来年是非、福をいただきに

穴太寺を訪れてみてはいかがでしょうか

福給会の行われた穴太寺の場所はコチラ↓

Tweet雑談掲示板 新着