| 2013-02-17 |

| テーマ:祭り・イベント | |

採燈大護摩供(楊谷寺)

こんにちは京子です。

今回ご紹介するのは

2月17日に楊谷寺(ようこくじ)で行われました

採燈大護摩供(さいとうだいごまく)です

楊谷寺は

806年、延鎮(えんちん)により建立された長岡京市にあるお寺です。

※延鎮は清水寺の初代住職です。

境内には独鈷水(おこうずい)と呼ばれる

眼病平癒にご利益のある湧き水があります

とても冷えた日でしたけれど

水を頂いて眼病予防をしてきましたよ。

江戸時代、第112代・霊元天皇(れいげんてんのう)が

独鈷水で眼病を治癒された事から

明治になるまで天皇家に独鈷水を献上していたそうですよ

そんな楊谷寺で行われる採燈大護摩供は

護摩木や

人形(ひとがた・自分の分身となる紙)を山伏が焚き上げ

厄除けと招福を願う法要です

※山伏とは験(しるし・霊力の一種)を身につける為に、山中にて厳しい修行をしている人達の事です。

江戸時代から続く伝統行事で

山伏は奈良県南部にある大峰山(おおみねさん)から

来られているそうですよ

それでは早速レポートしていきましょう。

11時過ぎに境内へ到着しました。

本堂で法要が行われた後

山伏や僧侶の方が整列し

護摩壇が設置された結界内へと移動します

祭壇前でも法要が行われ

続いて、結界出入り口で『山伏問答』が行われます。

山伏問答とは、『本物』の山伏であるかどうかを問います

質問する内容は

・山伏の心得とは?

・修験道とは?

・修験道の開祖は誰?

・採燈護摩とは?

などと言った質問がされ

全ての問いに答えられると

結界の中に入る事を許されるんですよ

続いて、護摩壇の邪気を祓う為に

法弓(ほうきゅう)の儀と法剣(ほうけん)の儀が行われます。

法弓の儀は

東西南北と護摩壇、鬼門の方角に向けて矢を放ちます。

邪気を祓い、場を清めるんですね。

放たれた矢は持ち帰る事が出来るので

参拝者の皆さんで矢の取り合いになっていましたよ

法剣の儀は剣先で『六芒星(ろくぼうせい)』の模様を描き、護摩壇を清めます。

その後、願文(がんもん・神仏に祈願を伝える文書)が読み上げられ

いよいよ護摩壇に火が点けられます

とても寒かったので

皆さん火が点くのを心待ちにされている感じでした。

2本の松明に祭壇から火を移すと

左右から護摩壇に差し込んで点火します

煙がモクモクと出てくると

乳木(にゅうもく・護摩木の一種)が投げ入れられ

散杖(さんじょう・先が2股に分かれた木の杖)を使って清めます。

読経が鳴り響く中

これを3回、繰り返し行います。

人形や護摩木が全て焚き上げると

古いお札なども投げ込み一緒に燃やします

山伏問答や法弓、法剣の儀の様子は動画でご覧ください。

山伏問答や法弓、法剣の儀の様子は動画でご覧ください。

こうして1時間程で

採燈大護摩供は終了です。

焚き上げた煙には

人間の穢れを取り祓い

身を清められると言われています。

また境内では甘酒が振舞われ

冷えた体を温める事が出来ましたよ

そんな採燈大護摩供が行われた楊谷寺の場所はコチラ↓

大きな地図で見る

| 2013-02-17 |

| テーマ:祭り・イベント | |

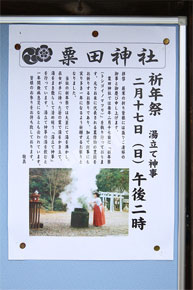

祈年祭(粟田神社)

こんにちは京子です!

今回ご紹介するのは

2月17日に粟田神社で行われた・・・

祈年祭(きねんさい・としごいのまつり)です

宮中行事でもある祈年祭は

五穀豊穣を祈願する神事です。

これに加え、粟田神社では

「何事にも実り多き1年となりますように。」という

願いを込めて行われます

祈年祭では、祝詞の奏上に加え

巫女による神楽や湯立て神事も行われるんですよ~

粟田神社は

かつて京の七口の1つであった『粟田口』に建つ神社です。

京都の出入り口となっていた為

粟田神社に旅の安全を祈願をする人々が多かったそうですね。

こうした事から『交通安全のご利益がある神社』として

知られています。

※幕末には、京都から江戸へと降嫁した皇女『和宮(かずのみや)』の御降嫁(ごこうか)行列も祈願されたそうです。

では早速レポートしたいと思います

14時より神事が始まると

まずは巫女や参列者、そして

今回の『湯立て神事』で使う大きな釜に

お祓いを行います。

その後、本殿の御扉(みとびら・本殿の扉)を開けて

祝詞(のりと)を奏上します。

この後、舞殿にて

巫女による神楽が奉納されますっ

舞は『式神楽(しきかぐら)』と呼ばれるものです。

鈴を右手に持ち、両手を高く上げながら

定位置で何度もくるくると回るシンプルな舞です。

釜は文政時代のもので、今から200年ほど前との事ですよ。

釜は文政時代のもので、今から200年ほど前との事ですよ。

続いて、釜の前でも同様に

巫女が神楽を舞います。

今度は、早神楽(はやかぐら)と呼ばれる舞で

先ほどの式神楽と動きは似ていますが

回るスピードが速いという点が特徴的でしたね~。

神楽が終了すると

・・いよいよ湯立て神事が始まります

笹を使って湯を振り撒き、お祓いを行います。

ちなみに、このお湯を浴びれば

無病息災で過ごせると言われているんですよね。

まずは、沸騰した釜の湯の中に

塩、米、酒を入れて御幣でかき混ぜます。

米を釜に入れています。

米を釜に入れています。

こちらはお酒ですね~。

こちらはお酒ですね~。

祓い清める為のお湯が完成すると

一部を汲み取って、神前に供えます。

以上の作法が終わると

笹を使って、お湯を一面に振り撒きます

宮司や参列者が見守る中

巫女は両手の笹を、釜の湯にじっくり浸した後

辺り一面に、何度も

お湯を振り撒きますっ。

近くで見ていた方々にも

しっかりと、しぶきが届いたのでは無いでしょうか?

そして最後に

湯立て神事のお下がりである

『釜の湯』が参拝者に振舞われていましたよ

こうして15時前に、全ての神事は終了しました。

雑談掲示板 新着