| 2012-08-04 |

| テーマ:祭り・イベント | |

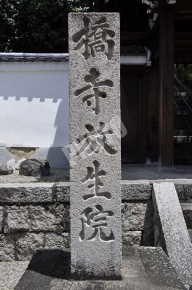

箸供養(放生院)

こんにちは京子です。

本日ご紹介するのは放生院(ほうじょういん)で行われた箸供養(はしくよう)です。

ハ(8)シ(4)にちなんで毎年8月4日に行われています

放生院は通称『橋寺さん』として親しまれ

その由来は宇治川に架かる宇治橋を管理しているお寺だからなんですよ

もともとは聖徳太子が夢の中で見た仏様を

この地に作ったのが始まりと伝わっているそうです。

そんな放生院で行われる箸供養は

ズバリ私達が普段何気なく使っている箸を供養するイベントです

もともと箸は竹や木などを伐採して作られ

私達の口に食べ物を何度も運んでくれたのに

使い終われば捨てるだけというのは、あまりにも偲びないという事で

先代住職が始められたそうです。

では早速レポートしていきましょう。

10時頃、放生院に着いた京子

本堂ではちょうど住職さんによる法要が行われる所でした

途中、参拝者も御焼香をあげる事が出来ます。

日頃使っている箸に感謝をして手を合わせられていましたよ

法要が終わると住職さんにより

東日本大震災で被災された、縁のあるお寺を訪れた時のお話をされてましたよ。

その後、宇治市文化財愛護協会の方により

『ハシの語源』というテーマでお話されてました

どんな内容だったのかと言いますと

『梯、端、嘴、箸、橋』というハシの字は、元は全て共通だったかも知れない

というお話でしたよ。

つまりハシとは

間(ま)をわたすもので

平行に渡すものを橋

上下に渡すものを梯

ある所(地点)からある所(地点)へと渡す道具を箸

という間(ま)を元にして成り立った言葉かも知れないという事でした

もともとハシという言葉は日本古来からある大和言葉であり

箸という漢字についている竹冠は

竹が身近にあった事と曲げやすい素材だった事に由来するそうです。

昔の箸は現在のような1本づつ分かれた形ではなく

ピンセットのように1本の竹を曲げたものが使われていたようですよ

そんな箸供養が行われた放生院の場所はコチラ

大きな地図で見る

| 2012-08-04 |

| テーマ:祭り・イベント | |

伏見万灯流し(寺田屋浜)

こんにちは京子です。

本日ご紹介するのは寺田屋浜で行われた伏見万灯流しです。

寺田屋浜は幕末ファンでなくてもご存知

薩摩藩や坂本龍馬が泊まった宿である

寺田屋を少し南に行った場所にあります。

龍馬の奥さんであるお龍が働いていた事でも知られていますよね

寺田屋浜には、当時、三十石船と呼ばれる最も運搬能力の優れた客船が出入りしていたそうです。

寺田屋浜に2時間毎に船が着く為、寺田屋は、その度に30名余りの食事や入浴の世話をしていたと言われています。

現在でも三十石船には乗る事ができ、45分程の遊覧を楽しむ事が出来るみたいです

ちなみに寺田屋浜には、龍馬とお龍の銅像があり

『龍馬とお龍、愛の旅路』と書かれています

そんな寺田屋浜で行われる伏見万灯流しは

鳥羽伏見の戦いで亡くなった人を供養する為に

2004年から始まったそうです

現在ではご先祖供養や家内安全

地域の活性化といった目的で行われているそうですよ

※鳥羽伏見の戦いについて詳しくは御香宮神社 その1の記事をご覧ください。

では早速レポートしていきましょう。

18時半頃、寺田屋浜に着いた京子

ちょうど長建寺の住職さんによる法要が行われる所でした。

30分程で法要が終わると

係りの方によって灯篭が次々と流されて行きます。

たくさんの灯篭が用意されていましたよ

たくさんの灯篭が用意されていましたよ

日が暮れるにつれて

赤、黄、緑と行った色鮮やかな灯篭が流され

とても幻想的な雰囲気になっていましたよ。

ぜひ動画でご覧ください

そんな伏見万灯流しが行われた寺田屋浜の場所はコチラ↓

大きな地図で見る

雑談掲示板 新着