| 2010-07-15 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:山鉾一覧 / |

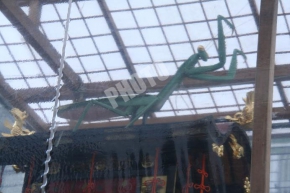

祇園祭 蟷螂山(八坂神社)

蟷螂山(とうろうやま)の名物は

そのてっぺんに飾られたカマキリ

とてもかっこいいカマキリの大きな鎌を見たら

小さい男の子は

小さい男の子は

思わず目が釘付けかもしれませんね

あいにくの雨模様で提灯にもビニールが・・・(汗)

あいにくの雨模様で提灯にもビニールが・・・(汗)

提灯にもかわいいカマキリマーク!

提灯にもかわいいカマキリマーク!

でも・・・どうしてカマキリ

こちらも

「蟷螂の斧を以って降車のわだちをふせがんと欲す」

という中国の故事(詩文)に由来してます

カマキリは自分の力以上の敵であっても勇敢に立ち向かい斧で大車を防ぎ止めようする

その様子が表されているんですね

山鉾の側面に付けられる胴懸は山鉾初の友禅染になっています。

山鉾の側面に付けられる胴懸は山鉾初の友禅染になっています。

こちらは山鉾、後方になる「見送り」です。

こちらは山鉾、後方になる「見送り」です。

ちなみに、このカマキリはカラクリで

頭、そして鎌、羽!全部動いちゃいますよ

バサッ バサッ

バサッ と巡行の際は要チェックですね~

と巡行の際は要チェックですね~

これはとっても古くから人気があるそうで京都の市街や郊外を描き、武士、公家から庶民までの生活が細密に書き込まれている「洛中洛外図(らくちゅうらくがいず)屏風」にも登場する人気鉾だったんですね~

これはとっても古くから人気があるそうで京都の市街や郊外を描き、武士、公家から庶民までの生活が細密に書き込まれている「洛中洛外図(らくちゅうらくがいず)屏風」にも登場する人気鉾だったんですね~

小さな男の子をお持ちの、お父さんお母さん!

是非、お子さんに蟷螂山を見せてあげてください

きっと喜ばれますよっ

きっと喜ばれますよっ

そんな蟷螂山の場所はコチラ↓

大きな地図で見る | 2010-07-15 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:山鉾一覧 / |

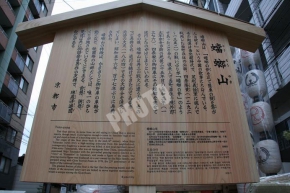

祇園祭 綾傘鉾(八坂神社)

他の鉾とは

かなり異なる、直径2.6mの大きな傘がなんとも独特な

綾傘鉾(あやがさぼこ)です

おっきぃ~

と思わず口に出しちゃいますねっ

と思わず口に出しちゃいますねっ

綾傘鉾は、なんと

山鉾巡行の中でも一番の長さを誇る大行列

巡行の際は、傘の上にこの鶏が付くんです♪

巡行の際は、傘の上にこの鶏が付くんです♪

昔はこのよう綾傘鉾の中に人を乗せ巡行した時期もあったそうですよ。

昔はこのよう綾傘鉾の中に人を乗せ巡行した時期もあったそうですよ。

じゃぁ・・その行列ってどんな行列かと申しますと

赤熊(しゃぐま)という赤い毛を付けた棒振り囃子を筆頭に練り歩くのが特徴で棒振り囃子には、疫病退散の意味が込められているそうです。そしてその大行列の先頭を歩く6人のかわいい生稚児(いきちご)も是非チェックですね

赤熊(しゃぐま)という赤い毛を付けた棒振り囃子を筆頭に練り歩くのが特徴で棒振り囃子には、疫病退散の意味が込められているそうです。そしてその大行列の先頭を歩く6人のかわいい生稚児(いきちご)も是非チェックですね

綾傘鉾保存会では牛頭天王の怖いお顔がご覧いただけます~

綾傘鉾保存会では牛頭天王の怖いお顔がご覧いただけます~

そもそも牛頭天王(ごずてんのう)を祀り御霊会を行ったのが祇園祭の始まりです。

そもそも牛頭天王(ごずてんのう)を祀り御霊会を行ったのが祇園祭の始まりです。

この見事な大行列の様子は

この見事な大行列の様子は

京都の市街や郊外を描き、武士、公家から庶民までの生活が

細密に書き込まれている

「洛中洛外図(らくちゅうらくがいず)屏風」にも

描かれいている程で

大行列に参加する太鼓方と呼ばれる人たちは

2人で1つの締太鼓を使い1人が手に持って受け、もう1人がそれを打って踊りながら囃すそうです

なんともアクロバティック

なんともアクロバティック

やっぱり、綾傘鉾の大行列は見逃してはいけませんね

そんな綾傘鉾の場所はコチラ↓

大きな地図で見る | 2010-07-15 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:山鉾一覧 / |

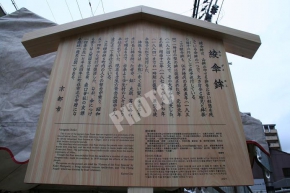

祇園祭 山伏山(八坂神社)

名前の如く

山伏姿で修行する浄蔵貴所(じょうぞうきしょ)がご神体である

山伏山(やまぶしやま)をご紹介します。

こちらが浄蔵貴所。巡行の際は山鉾の上に乗ります。

こちらが浄蔵貴所。巡行の際は山鉾の上に乗ります。

彼のお姿は・・・

左手には刺高数珠(いらたかじゅず)を持ち

左手には刺高数珠(いらたかじゅず)を持ち

右手には斧!

右手には斧!

腰には法螺貝(ほらがい)

というお姿。

そんな只者ではない雰囲気が

プンプン する浄蔵貴所っていう人は

する浄蔵貴所っていう人は

ちなみにどんな人物なのでしょうか

ここでー

いきなり話は唐突ですけど

傾いてるといえばイタリアのピサの斜塔が有名ですよね?

※イタリアのピサ市にあるピサ大聖堂の鐘楼。現在の傾斜角は約5.5度だそうです。長らく世界中で最も傾斜している建物としてギネスブックにも以前、掲載されていました。

しかーし この日本にも

この日本にも

かつて、傾いた八坂の塔(法観寺の五重塔の事です)

があったんです

「うーん、どうしよう?」

「うーん、どうしよう?」

「どうやったら直る?」

「建て直す!?」

「建て直す!?」

なーんてみんなが悩んでいた時に一人の救世主が・・・

わたしが直してしんぜよう

と言い

法力(魔法のようなものですね。)

でその傾きを見事に直しちゃったという

のが、この浄蔵貴所だったんですね

山伏山保存会にある豪華絢爛な品々をどうぞ、ご覧ください!

山伏山保存会にある豪華絢爛な品々をどうぞ、ご覧ください!

山鉾の側面の上部である「下水引」に使われる部分。養蚕・繭から糸を紡ぎ布が織り上がるまで描いた機織図です。

山鉾の側面の上部である「下水引」に使われる部分。養蚕・繭から糸を紡ぎ布が織り上がるまで描いた機織図です。

人や仙人らしき人も描かれています。

人や仙人らしき人も描かれています。

見送と呼ばれる山鉾の背面につける装飾は中国・明時代のものを復元した龍波濤文様(りゅうはとうもんよう)の織物だそうです。

見送と呼ばれる山鉾の背面につける装飾は中国・明時代のものを復元した龍波濤文様(りゅうはとうもんよう)の織物だそうです。

手を触れないようにと注意書きがあります。大変貴重なものなんですね♪

手を触れないようにと注意書きがあります。大変貴重なものなんですね♪

お話は戻りまして

お話は戻りまして

見事に、法力で八坂の塔の傾きを直しちゃった浄蔵貴所さん。

今でも見事に建つ八坂の塔を見物出来るのは、この方のおかげと言えますね

今でも見事に建つ八坂の塔を見物出来るのは、この方のおかげと言えますね

しゅっとした男前さんです!

そんな八坂の塔の傾きを直しちゃった頼れる法力使いの浄蔵貴所を一度拝みにいってみてはいかがでしょうか

不思議なパワーを授かれるかもしれませんねっ。

そんな山伏山の場所はコチラ↓

大きな地図で見る | 2010-07-15 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:山鉾一覧 / |

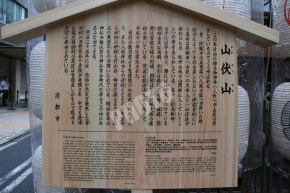

祇園祭 木賊山(八坂神社)

こちらは木賊山(とくさやま)です

木賊??

木賊??

それってなぁに??

と言いますと・・・

木賊というのは植物なんですね

そして、巡行の際、山鉾にも乗るその人は

木賊を刈っているこの一人の翁(おきな)

つまり・・・おじいさん。

彼のお姿は・・・

右手には鎌

右手には鎌

左手には木賊。

左手には木賊。

腰には蓑(ミノ)というお姿で祀られているのです。

腰には蓑(ミノ)というお姿で祀られているのです。

そういえば、このおじいさん・・・

その表情がすこし切なくないですか??

その表情がすこし切なくないですか??

なんだかそんな風に見えてきちゃった人!大正解です。

室町初期の世阿弥(ぜあみ)の謡曲「木賊」に出てくるお話によると・・・このおじいさん・・・

室町初期の世阿弥(ぜあみ)の謡曲「木賊」に出てくるお話によると・・・このおじいさん・・・

子供をさらわれたんですね。

子供をさらわれたんですね。

悲しみに暮れ・・木賊を刈っているお姿(泣)

あぁ嘆かわしい・・・。

あぁ嘆かわしい・・・。

巡行の際にはこれらの「水引」や「見送り」「胴懸」が木賊山に付けられます。

巡行の際にはこれらの「水引」や「見送り」「胴懸」が木賊山に付けられます。

こちらの前懸は「唐人交易図」刺繍。

こちらの前懸は「唐人交易図」刺繍。

そんな子供と離れ離れになったおじいちゃん・・・

その先はどうなったの!?

歌曲で歌われる「木賊」の歌の最後には

歌曲で歌われる「木賊」の歌の最後には

都の僧侶が、さらわれた子供を連れておじいさんの前に現れわが子と再会を果たしたそうですので、ハッピーエンドということだそうですっ、ご安心を

ふぅ・・よかったねおじいちゃん

なにより なにより

なにより

そんな奇跡の再開を果たすおじいさんが祀られている

木賊山の場所はコチラ↓

大きな地図で見る | 2010-07-15 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:山鉾一覧 / |

祇園祭 郭巨山(八坂神社)

こちらは郭巨山(かっきょやま)です

これも中国の故事に由来します。

これも中国の故事に由来します。

孝行に優れた24人が記された「二十四孝」

そこに「郭巨」という一人の主人公のお話が収録されています

そこに「郭巨」という一人の主人公のお話が収録されています

宵山まではこちらの常掛(つねがけ)と呼ばれるものが郭巨山にかかっています。

宵山まではこちらの常掛(つねがけ)と呼ばれるものが郭巨山にかかっています。

「郭巨」さんが出てくるお話によると

「郭巨」さんが出てくるお話によると

彼は貧しい生活をしいられていました・・・。

もう、食べるものも無ければ

着るものもない

それだけならいいですが・・・

郭巨にはお母さんと、三歳になる男の子までいたんだから、さぁ大変

奥さんと協力しながら頑張りますが

奥さんと協力しながら頑張りますが

もう絶望の淵をさまよっていたでしょう。。

今なら役所の「相談SOS」に電話しちゃいたいところです(泣)

そんな郭巨がとった行動とは。。。

何を血迷ったか、子供を山に捨て埋めようとするんです

こちらは巡行の際に郭巨山につける左側の胴懸「花の汀図綴錦」

こちらは巡行の際に郭巨山につける左側の胴懸「花の汀図綴錦」

こちらは右側の胴懸「春雪図綴錦」

こちらは右側の胴懸「春雪図綴錦」

奥に見えるのが郭巨の子供。郭巨は隠れて見えませんが巡行の際は山鉾に搭乗します。

奥に見えるのが郭巨の子供。郭巨は隠れて見えませんが巡行の際は山鉾に搭乗します。

その山中で

もう、子供を埋めてしまうなんて・・・

俺の人生も終わりだ・・・

なんて思っていた郭巨・・

しかーし

ここで奇跡の逆転サヨナラ満塁ホームランが飛び出します

なななーんと、

山中で、土の中から黄金の釜を掘り当ててしまうんです。なんて強運の持ち主なんだ・・・郭巨(汗)

すごいハッピーエンド!というミラクルストーリー。

そんな奇跡の瞬間に出会える郭巨山にはラッキーが潜んでいるかもしれませんね

郭巨山の場所はコチラ↓

大きな地図で見る | 2010-07-15 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:山鉾一覧 / |

祇園祭 油天神山(八坂神社)

こちらは油天神山(あぶらてんじんやま)です。

油天神山保存会にお邪魔してみると

写真右手に梅が。

小さいですけどおわかりですか??

巡行の際に、この鳥居と一緒に油天神山の上に乗っけられるそうです。

巡行の際に、この鳥居と一緒に油天神山の上に乗っけられるそうです。

でもでも、この梅どこかで見た事があるような・・・

なんだったっけな・・・

油天神山は、京都の通り名のひとつである

油小路通(あぶらのこうじどおり)からこの名前がついたのです。

この油天神山の山鉾町である風早町は

その昔、公家である風早家の屋敷があったようで

そこに祀られていた天神が菅原道真だった事もあり

この早川町でも道真を祀ったという事です

風早家の邸内に祀られていた天満宮自体を鳥居ごと油天神山に乗せて復興したので天満宮が提灯に使われているようですね。

風早家の邸内に祀られていた天満宮自体を鳥居ごと油天神山に乗せて復興したので天満宮が提灯に使われているようですね。

「緋羅紗地百鳥図繍の縁付き雪中人物図繍」損傷がひどいため現在は使われていませんが以前は山鉾の「見送り」部分(後ろ側)に飾り付けられていたそうです。

「緋羅紗地百鳥図繍の縁付き雪中人物図繍」損傷がひどいため現在は使われていませんが以前は山鉾の「見送り」部分(後ろ側)に飾り付けられていたそうです。

こちらは巡行の際には油天神山の前掛として使用されます。

こちらは巡行の際には油天神山の前掛として使用されます。

菅原道真・・・

菅原道真・・・

梅・・・

・・

あ!そっか!

あ!そっか!

この梅、どこかで見た事あると思ったら

ここでピーンと点と点が繋がりました

菅原道真といえば・・・飛び梅ですもんね

彼が左遷され、京にある自分の家を離れることになった時、その家の庭に咲いていた梅が道真の後を追いかけるように飛んで行ったといわれています。

彼が左遷され、京にある自分の家を離れることになった時、その家の庭に咲いていた梅が道真の後を追いかけるように飛んで行ったといわれています。

こちらにも見事な梅が描かれています。

こちらにも見事な梅が描かれています。

菅原道真にちなんで、油天神山では進学成就のお守りと絵馬が授与されるそうです

そんな油天神山の場所はコチラ↓

大きな地図で見る | 2010-07-15 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:山鉾一覧 / |

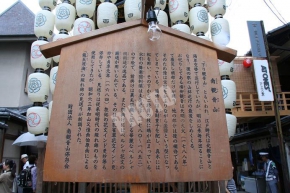

祇園祭 南観音山(八坂神社)

全32基の中では「くじ取らず」により毎年最後に巡行する

こちらは南観音山(みなみかんのんやま)です

北観音山が「上り観音山」と呼ばれ

北観音山が「上り観音山」と呼ばれ

この南観音山は「下り観音山」と呼ばれているんですね。

応仁の乱の時代から明治時代までは

隣町の北観音山と

なんと1年交代に出されていたというから

もう2つで1つの鉾ともいえますよね。

もう2つで1つの鉾ともいえますよね。

四本足のこれは麒麟!?

四本足のこれは麒麟!?

南観音山の水引(側面、胴懸の上部分)は「飛天奏楽」

南観音山の水引(側面、胴懸の上部分)は「飛天奏楽」

見送りにもこれと同じような龍が描かれています。

見送りにもこれと同じような龍が描かれています。

言うなれば、ふたつは・・・

ニコイチ

まるで、夫婦のような関係ですね。

それもそのはず、

宵山の深夜には、観音様を台座に縛りつけ神輿を揺らしながら

保存会のある町内を3周する

「あばれ観音」が有名で

・・・どうして暴れさせるの??といいますと

「暴れさせることで北観音山の観音さまへの恋心を冷めさせる」

という、とっても

ロマンチックな諸説 があるようです。

があるようです。

そんな南観音山の場所はコチラ↓

大きな地図で見る | 2010-07-15 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:山鉾一覧 / |

祇園祭 孟宗山(八坂神社)

今回ご紹介するのは

祗園祭(ぎおんまつり)の山鉾の1つ

孟宗山(もうそうやま)です!

孟宗山は通称『筍山(たけのこやま)』と

呼ばれるんですよ~

孟宗山のこま札

孟宗山のこま札

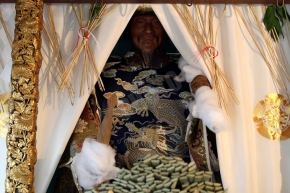

孟宗山にお祀りされているご神体

孟宗の右手には筍

そして左手には鍬(くわ)を持っています!

右手には筍、左手には鍬

右手には筍、左手には鍬

これは孟宗山が筍にまつわる

中国の故事にちなんでいるからなんですね~

中国の呉の国に住んでいた孟宗には

病気のお母さんがいたそうです

心優しい彼は、母親の病気を

1日でも早く治してあげたい一心で

お母さんの欲しがる筍を探しに

雪の中を出かけて行くんですね

孟宗山の提灯

孟宗山の提灯

「お母さんにタケノコを食べさせてやりたい!!」

そんな気持ちで雪の中を探していると・・・

見事!1本の筍を掘り当てるんですね

その時の孟宗の喜んでいる様子を

表しているのが孟宗山の

ご神体だというワケです

孟宗山のご神体

孟宗山のご神体

ご神体は、七条大仏師である

康朝左京の作と伝わっていて

故事にちなんで雪を表した

綿も付けられているんですよ~

ちなみにこの話は

中国の孝行に優れた24人が記された

『二十四孝(にじゅうしこう)』に

残されています

この事から孟宗山には

親孝行のご利益があるされているんですね~

巡行の様子

巡行の様子

ちなみに孟宗山のある町名を

笋町(たかんなちょう)というんですけれど

これは「笋=たけのこ」の

意味なんだそうです

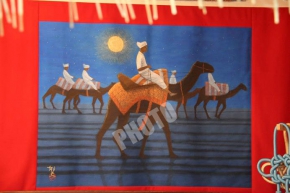

見送り(孟宗山の後ろ面)に付けられる「孟宗竹林図」

見送り(孟宗山の後ろ面)に付けられる「孟宗竹林図」

孟宗山の町名が、笋町で・・・・つまりタケノコだなんて

ちょっぴりダジャレがきいてるんですね

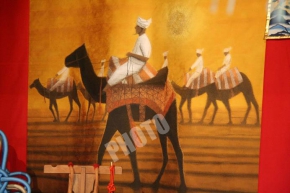

こちらは孟宗山の左右の側面を飾る

胴懸『砂漠らくだ行』です♪

そしてこちらは孟宗山の粽です!

粽にも故事にちなんで

雪を表した綿がつけられているんですよ~!

孟宗山の粽

孟宗山の粽

そんな孟宗山は、2000年以降では

2008年、2010年、2015年の

山一番となりました

という事で今回は祗園祭の山鉾である

孟宗山をご紹介しました~

孟宗山の場所はコチラ↓

雑談掲示板 新着