| 2010-07-14 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:山鉾一覧 / |

祇園祭 長刀鉾(八坂神社)

長刀鉾は毎年、くじ取らずで

先頭を巡行するエース鉾であります~

長刀鉾(なぎなたほこ)といえば

大長刀

大長刀

やっぱり一番の特徴はこの大長刀ですよね~

長い柄の先に刀が付いています♪

それにしてもこの長刀を

誰が作ったのか気になりますよね

長刀鉾の大長刀を作ったのは

三条小鍛冶宗近

(さんじょうこかじむねちか)という人物で

宗近は、日本刀が確立されたといわれる

平安時代の刀工の1人で名職人なんですね♪

最も有名な1本が国宝である

『三日月宗近(みかづきむねちか)』というもので足利将軍家の秘蔵の名刀として継承され

その後、人伝いに渡り、豊臣秀吉(とよとみひでよし)の正室

北政所や徳川家が所有していたといわれています♪

※現在は東京国立博物館にあるそうです。

長刀鉾町保存会に吊るされた提灯

長刀鉾町保存会に吊るされた提灯

足利将軍家や徳川歴代将軍が所有した程の

名刀を作り出した宗近は

自分の娘の病気が治るようにと願いを込めて

八坂神社に大長刀を収めました。

その後、八坂神社に奉納した大長刀を

鎌倉時代の武人である

和泉小次郎親衡(いずみこじろうちかひら)が

一時保有していたそうですけれど

「何かと不思議な事が起こる!」

という理由で返納しちゃったそうです

何かこの大長刀には見えない

不思議なパワーでもあるんでしょうか

破風と言われる鉾の屋根の下部分には「厭舞(えんぶ)」と呼ばれる悪霊を退散させ、災いを除く舞楽。

破風と言われる鉾の屋根の下部分には「厭舞(えんぶ)」と呼ばれる悪霊を退散させ、災いを除く舞楽。

その後、町に疫病が流行った際に

神のお告げにより長刀鉾町で

この大長刀を飾ったところ

疫病は退散したというんですね~

これが長刀鉾の大長刀というワケです

ちなみにこの大長刀の正面(刃先)は

南へ向けられているんだそうですよ

う~ん、細かいっ

う~ん、細かいっ

また、長刀鉾は全山鉾33基の中で唯一

生稚児(他は人形などで見立てている)が

実際に鉾に乗り込み、巡行の際には

太平の舞を披露するんですね~

太平の舞

太平の舞

ちなみに稚児や禿は、祇園祭の期間中

襟足を三角に剃り上げ『うろこ』と呼ばれる

髪型にしています

これは独特の決まり事の1つなんですね

うろこ

うろこ

こちらは長刀鉾の屋根に付けられている

金のシャチホコがです!

金のシャチホコが外向きに付けられています

金のシャチホコが外向きに付けられています

下水引は去年新調された「緋羅紗地五彩雲麒麟図刺繍(ひらしゃじごさいうんきりんずししゅう)」

下水引は去年新調された「緋羅紗地五彩雲麒麟図刺繍(ひらしゃじごさいうんきりんずししゅう)」

胴掛には中国玉取獅子(たまとりじし)

胴掛には中国玉取獅子(たまとりじし)

鉾を回っている最中でも

長刀鉾の周りにはいつも人が沢山でした

やっぱりくじ取らずで

先頭を走る鉾にぴったりの人気ですね~っ

そんな長刀鉾の場所はコチラ↓

大きな地図で見る | 2010-07-14 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:山鉾一覧 / |

祇園祭 函谷鉾(八坂神社)

函谷鉾(かんこぼこ)は中国の故事にちなんだ鉾です

紀元前、中国の古事によると

戦国時代斉の孟嘗君(もうしょうくん)という人がいました。

彼は戦国の四君とも呼ばれ、数千人の食客(しょっかく)を抱えていたと言われています。

彼は戦国の四君とも呼ばれ、数千人の食客(しょっかく)を抱えていたと言われています。

食客とは、貴族たちが才能のある人物を「客」として遇して養う代わりに、主人を助けるというもの。

食客とは、貴族たちが才能のある人物を「客」として遇して養う代わりに、主人を助けるというもの。

そんな彼は宰相として秦に迎え入れられるハズが

揉めて、秦の国を逃れ

深夜、函谷関(かんこくかん)という中国河南省にある関所に到着したんです

※この「関」という字は関所を意味してるんですね。日本でも鈴鹿の関を中心にしてその東を関東、西を関西と呼んだんです。

破風には中国北宋の詩人である林和靖(りんなせい)が唐団扇を持った姿と、童子が梅の木の下で白鶴に餌を与える姿が彫刻されています。

破風には中国北宋の詩人である林和靖(りんなせい)が唐団扇を持った姿と、童子が梅の木の下で白鶴に餌を与える姿が彫刻されています。

とにかく、関所まで来たのはいいんですけど

深夜だった為・・・

「閉まってるーーーーー(泣)」

これは困っちゃった孟嘗君。

これは困っちゃった孟嘗君。

朝にならないと開かない関所を前に硬直状態・・・

そこで一人の食客が立ち上がります

そうです、食客は才能ある人物の集団。

話によると、この関所は

「早朝、鶏の鳴き声によって開く規定になっている」

という事で

なななーんと、その食客は

鶏の声を上げてみせたのです

さすが優秀な集団!機転が利きますよね~。

(・∀・)コケッコッコー!!!!!!!

(・∀・)クックドゥドゥルドゥ!!!

(・∀・)ココリコ!!!

※フランス語ではココリコって叫ぶそうですよ~

もちろん

・・・そんな三ヶ国語泣き声をしたわけではないですけど

その食客の秘策により

見事に関所は開いちゃったというお話し!!

故事「鶏鳴狗盗(史記)」にも残されている

有名なエピソードなんです

長刀鉾同様くじ取らずで鉾としては2番目に毎年巡行します。

長刀鉾同様くじ取らずで鉾としては2番目に毎年巡行します。

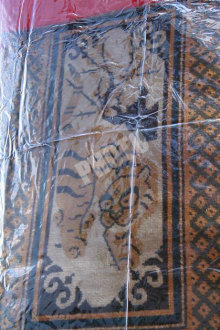

胴懸には17世紀、李朝の朝鮮段通である「梅に虎文」

胴懸には17世紀、李朝の朝鮮段通である「梅に虎文」

鉾のてっぺんにある、月と山型は、逃れた山中の闇を表しているそうです

鉾のてっぺんにある、月と山型は、逃れた山中の闇を表しているそうです

1839年より、函谷鉾は生稚児から稚児人形へと変わりました。理由としては、町人の家が少なく、費用もかかり、稚児を出せる家が少なくなったという事です。そこから稚児人形として代役をたてる事になり、その人形のモデルとして一条殿下のご長男、実良君(さねよしぎみ=明治天皇の后、昭憲皇太后の実兄)が、ちょうど稚児のお年頃でもあった事をからモデルにしたい旨を伝えOKをもらえた事から稚児人形が出来ました。

1839年より、函谷鉾は生稚児から稚児人形へと変わりました。理由としては、町人の家が少なく、費用もかかり、稚児を出せる家が少なくなったという事です。そこから稚児人形として代役をたてる事になり、その人形のモデルとして一条殿下のご長男、実良君(さねよしぎみ=明治天皇の后、昭憲皇太后の実兄)が、ちょうど稚児のお年頃でもあった事をからモデルにしたい旨を伝えOKをもらえた事から稚児人形が出来ました。

この稚児人形には「嘉多丸(かたまる)」と名づけられています。

一味ちがった動物も多数ですね~

一味ちがった動物も多数ですね~

夜に輝くそのお月様

また夜に改めて函谷鉾を見に行きたいと思います~っ。

そんな函谷鉾の場所はコチラ↓

大きな地図で見る | 2010-07-14 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:山鉾一覧 / |

祇園祭 月鉾(八坂神社)

月鉾(つきほこ)は32基の中では最重量を誇ります

その重さ・・・約12トン

ちなみに、山鉾の中では高さも一番だったりするんですよ~。

真木(しんぎ)と言われる鉾から伸びている棒の

てっぺんに輝くのは

大きなお月様

それもそのはず。

この月鉾は月読尊(つくよみのみこと)を祀っているからです。

この月読尊は「月」を神格化した神様の事です。

ちなみにお姉さんは

天照大神(あまてらすおおみかみ)です。

太陽を神格化した神様です。

左甚五郎の作品。ぴょんぴょん・・でも目がするどい(汗)

左甚五郎の作品。ぴょんぴょん・・でも目がするどい(汗)

よく見ると、亀が兎をひょこっと見てます「兎と亀」のお話を思い出しちゃいますね

よく見ると、亀が兎をひょこっと見てます「兎と亀」のお話を思い出しちゃいますね

月読尊っていったい誰

それは伊弉諾尊(いざなぎのみこと)から生まれた神様です。

それは伊弉諾尊(いざなぎのみこと)から生まれた神様です。

イザナギといえば日本神話に登場する神様ですよね。

という事で、

月読尊も日本神話に登場する神様の一人なんです。

よーく見ると3本足!の黒い烏。八咫烏でしょうか!

よーく見ると3本足!の黒い烏。八咫烏でしょうか!

天井周囲は『源氏五十四帖扇面散図』が描かれています。

天井周囲は『源氏五十四帖扇面散図』が描かれています。

実は・・・

実は・・・

月読尊は素戔鳴尊(すさのおのみこと)と同じほど重要な神様であると

位置づけられているにも関わらず、

何をしたのかさっぱり・・・(汗)

なので

この月読尊の話が出てくると、

決まって誕生秘話しか取り上げられません

それ以外にないんでしょうか?

情報知ってる方いたら教えて下さ~い。

情報知ってる方いたら教えて下さ~い。

彼の誕生秘話としては

・・・なんと!

伊弉諾尊が右目を洗って月読尊が生まれたという話。

神様って。。。やっぱ、スゴすぎ

そんな月鉾の場所はコチラ↓

大きな地図で見る | 2010-07-14 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:山鉾一覧 / |

祇園祭 菊水鉾(八坂神社)

菊水鉾(きくすいぼこ)は

町内にある井戸

「菊水井(きくすいい)」から名づけられた鉾です

この鉾に乗っている稚児人形は

どんな少年なのかっていうと・・・

名前を枕慈童(まくらじどう)と言います

こちらも中国の故事に由来します。

こちらも中国の故事に由来します。

むかし、むかし、

魏の文帝(日本では邪馬台国の時代)の勅使(天皇の使者ですね)が

薬水を求めて山に入った時に一人の少年と出会います。

その彼こそが枕慈童なのです

こんな山の中にひとりの少年

不思議に思った勅使は枕慈童に話を聞いてみると

不思議に思った勅使は枕慈童に話を聞いてみると

なんとびっくり!

枕慈童は

「僕は、700年前に王の枕を誤ってまたいだのが原因で都を追われたんだ・・」

鉾頭には上向き十六弁の菊。

鉾頭には上向き十六弁の菊。

700年も前から生きている子供

勅使が何故700年も生きられたのか詳しく話を聞いてみると彼は、甘菊の葉に滴った露を飲んで700年もの間、長寿を保ったというのです。

このエピソードは能楽「菊慈童(きくじどう)」にも残されているお話。

このエピソードは能楽「菊慈童(きくじどう)」にも残されているお話。

そんなスーパー長寿少年である、枕慈童が稚児人形として菊水鉾に乗っています。

そんなスーパー長寿少年である、枕慈童が稚児人形として菊水鉾に乗っています。

この稚児人形は菊丸とも呼ばれていますね。

ところで

・・この菊水鉾では

ちょっぴり写真を頑張っちゃった京子

たっぷりとご覧ください

たっぷりとご覧ください

この羽は蝶々?綺麗ですね~

この羽は蝶々?綺麗ですね~

海老名峰彰作の鳳凰の懸魚を飾っているそうです。

海老名峰彰作の鳳凰の懸魚を飾っているそうです。

鉾の特徴はこの唐破風屋根ですね

鉾の特徴はこの唐破風屋根ですね

前掛、後掛は華麗なペルシャ緞通です。

前掛、後掛は華麗なペルシャ緞通です。

こちらは真木の中ほどにある榊「菊水」と書かれてます。

こちらは真木の中ほどにある榊「菊水」と書かれてます。

2つの胴掛は皆川月華作の「獅子・麒麟・太陽と飛鶴の図」。

2つの胴掛は皆川月華作の「獅子・麒麟・太陽と飛鶴の図」。

う~ん

思わずこんなにたっぷりと

写真をとっちゃった菊水鉾は

ひときわ目を引く鉾ですね

そんな菊水鉾の場所はコチラ↓

大きな地図で見る雑談掲示板 新着