今回ご紹介するのは

京都府宇治市の宇治山田(うじやまだ)にある

興聖寺(こうしょうじ)です!

興聖寺は

曹洞宗(そうとうしゅう)のお寺で

山号を仏徳山(ぶっとくさん)といいます♪

1233年(天福元年)に道元(どうげん)が

伏見区深草宝塔寺山町付近に

かつてあったとされる安養院に

曹洞宗の道場として開いたのが

始まりなんだそうですよ

※道元は鎌倉時代初期に活躍した僧で禅宗(曹洞宗)を開いた人なんですね。詳しくは、道元禅師示寂の地の記事をご覧ください。

けれど、比叡山延暦寺の弾圧を受け

道元が越前(現在の福井県)に逃れると

お寺は荒廃し、後に廃絶したといわれています

その後、1648年(慶安元年)に

淀城主であった永井尚政(ながいなおまさ)が

父である尚勝(なおかつ)の菩提を弔うために

万安英種(ばんなんえいじゅ)を

5世住持として迎え

宇治七名園の1つ『朝日茶園』のある

現在の場所に再興させたんだそうです

それでは早速、中に入っていきましょう♪

こちらの総門(石門)をくぐって

参道である琴坂(ことざか)を上っていきます

ちなみに琴坂は

山門まで一直線に伸びる約200mの坂道で

桜や楓、山吹の名所として

地元の方には知られているんですよ~

『琴坂』という名前は

坂道の横を流れる小川の響きが

琴の音色に似ている事から

その名が付いたといわれています

なんとも風流なネーミングですよね

ちなみに『宇治十二景』の1つに

数えられているんですよ

※宇治十二景とは、京都のガイドブックとも言える『京羽二重(きょうはぶたえ)』に載っている宇治の12の名勝。

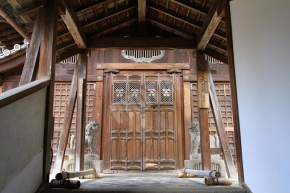

山門

山門

そんな琴坂を上った先にある山門は

唐風(からふう・中国風)龍宮造(楼門の1種)で

1844年(天保年間)に改築されたものです。

楼上には釈迦三尊や十六羅漢が

安置されているんだそうですよ

そんな山門をくぐった左手には

秋葉大権現を祀る鎮守社があり

秋葉大権現

秋葉大権現

右手には

『興聖の晩鐘(こうしょうのばんしょう)』

といわれる梵鐘がありました

こちらも宇治十二景の1つに数えられているんですよ♪

梵鐘

梵鐘

そして山門の正面には

1846年(弘化3年)に改築された

薬医門

薬医門

薬医門(やくいもん)があり

その先に本堂である法堂があります!

法堂

法堂

法堂にはご本尊である

釈迦如来が安置されているんですよ。

また興聖寺の建物の配置は

『禅宗様(ぜんしゅうよう)伽藍配置』と

呼ぶみたいで

山門、法堂(法堂の左右に、坐禅堂と台所)が

一直線上にある事が特徴なんだそうです♪

※京都府の文化財環境保全地区に指定されています。

こちらは方丈と大書院の間にある内庭です。

こちらは方丈と大書院の間にある内庭です。

ちなみに法堂は

伏見城の遺構と伝わっています!

と、いう事は・・・

そうです!

血天井ですよね

徳川家康の家臣であった

鳥居元忠(とりいもとただ)が

関ヶ原(天下分け目)の戦いの

前哨戦とも言える『伏見城の戦い』で

石田三成(いしだみつなり)と

戦ったんですけれど敗れてしまいます

その後、伏見城落城の際には

元忠をはじめ、1200余の人が

割腹をして果てたといわれているんですね。

その時の廊下の板を

供養の為に天井の板にしているというワケなんです!

足の染み

足の染み

手の染み

手の染み

生々しい血痕の跡が

当時の凄まじさを物語っていますよね

※ちなみに血天井は栄春寺、源光庵、正伝寺、神応寺、天球院、宝泉院、養源院にもあります。鳥居元忠について詳しくは源光庵 その2の記事をご覧下さい。

法堂前にも見事な庭園があるんですけれど

永井尚政は、お堂からの景観にこだわっていたみたいで

手入れの方法などを詳しく記した

注意書きを残しているそうですよ

法堂側から見るとこう見えます。

法堂前の庭園

法堂前の庭園

こちらは開山堂である老梅庵です。

※道元禅師500回大遠忌の際、塔頭である東禅院の大悲殿を移築したみたいです。

老梅庵(開山堂)

老梅庵(開山堂)

中には興聖寺を開いた道元像の

等身大の木像などが安置されていました!

ちなみに興聖寺は

道元禅師が初めて開いた

禅道場なんですよ~♪

※総門横には『曹洞宗高祖道元禅師初開之道場』という石碑が建てられていました。

そして知祠堂に安置されているこちらは

通称『手習観音(てならいかんのん)』

といわれる観音様です

手習観音

手習観音

もともとは源氏物語の

宇治十帖ゆかりの地と知られる

手習の杜(てならいのもり)と呼ばれる場所に

観音堂があったそうで

そちらに安置されていたもののようですよ

江戸時代初期に興聖寺に

移されたといわれています

ちなみに!

この手習観音の作者は

文武両道で小野妹子の子孫にあたる

小野篁(おののたかむら)作と

伝わっているんですね

※閻魔大王の裁判補佐をしていたともいわれる小野篁について詳しくは、紫式部と小野篁のお墓の記事をご覧ください。

そしてこちらは天竺殿(てんじくでん)です。

宝冠釈迦如来像や聖観音像

永井尚政ら一族の像が安置されています。

こちらは開山堂の前にある金明竹で

1658年(明暦4年)に

明正天皇(めいしょうてんのう:第109代天皇)より

永井尚政を通じて植えられたものといわれています

座禅道場である僧堂につながる

回廊の壁には三面大黒尊天が安置されています!

三面大黒尊天

三面大黒尊天

三面大黒天とは

『大黒天』『毘沙門天』『弁財天』の

3つの顔を持つ仏様なんですね

ちなみに僧堂の中は

このようになっています。

僧堂の中

僧堂の中

こちらは経堂です。

経堂

経堂

曹洞宗といえば坐禅ですけれど

興聖寺では初めて坐禅をする人にもわかりやすいように

指導されているみたいですから

1度、曹洞禅と呼ばれる

禅を体験してみてはいかがでしょうか

そんな興聖寺の場所はコチラ↓