こんにちは京子です!

今回ご紹介するのは・・・

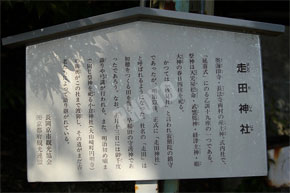

走田神社(はしりだじんじゃ)です

※亀岡市にも同名の神社がありますが、今回ご紹介するのは、京都府長岡京市にある走田神社です。

走田というのは

『初穂(または走り穂)を作る田んぼ』を意味する言葉であり

こちらの神社は

早稲(わせ・成熟の早い稲)の守護神として

崇拝されていたようです

ちなみに、この地で収穫された初穂は

宮中行事である神嘗祭(かんなめさい・新嘗祭に先立って行われる収穫祭)にも

献上されていたと言われているんですよ

鳥居をくぐり

長い石段の途中には・・・

12個の榊の束がくくりつけられた

『勧請縄(かんじょうなわ)』が飾り付けられています。

この榊は、1月~12月を表すもので

「その月の米が、良い値で売れるように」という願いが込められたもので

毎年1月に、地元の方によって作られます。

※1月13日に行われる『お千度詣』や『弓講(ゆみこう・的を射て豊作を祈願する神事)』に合わせて新しい勧請縄が取り付けられるそうですよ。

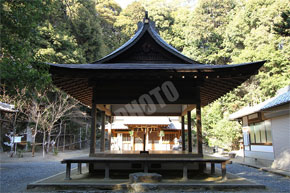

石段を登ると

舞殿、そして奥に拝殿が一直線上に並んでいて

祭神には

藤原氏の氏神である『春日神(かすがしん・春日四神)』が祀られています

・天津兒屋根命(あめのこやねのみこと)

・武甕槌神(たけみかづちのかみ)

・経津主神(ふつぬしのかみ)

・姫大神(ひめのおおかみ)

走田神社の創建は古く

927年に編纂された『延喜式(えんぎしき)』の神名帳に

その名が記されている事から

平安時代にはすでにあったようですね

※延喜式とは平安時代に、藤原時平らが中心となって作られた(律令の)施行細則です。

こちらが拝殿になります。

こちらが拝殿になります。

ちなみに、明治期までは

妙見菩薩(みょうけんぼさつ)が合祀されていた事から

『妙見社』と呼ばれていました

その理由をご説明すると・・・

平安時代初期、この辺りに

大寺院の建立を考えていた嵯峨天皇は

空海の高弟で知られる『道雄(どうゆう)』に勅命を出しました。

その際、道雄は

夢の中で啓示を受けて

この地の『山の神』という『妙見菩薩』を

走田神社に合祀したんですね。

こうした事から、明治期の神仏分離令が出るまでは

妙見社と呼ばれていたんですね

※この時、大寺院として建立された『海印寺』は、応仁の乱によって焼失しました。現在は、塔頭であった寂照院を残すのみとなっています。ちなみに妙見菩薩は、この寂照院に安置されています。

当時、山の神は

春になると山を降りて、田んぼに降臨し

『田の神』になると考えられていたようで

こうした事から

走田神社が、早稲の守護神として

崇拝されているという事なんでしょうね

そんな走田神社の場所はコチラ↓