こんにちは京子です。

突然ですけど・・・・

(・∀・)ノみなさんっ!もうシーズン到来ですよ!

そうです。

京都紅葉シーズン、いよいよ到来っ。

京都紅葉シーズン、いよいよ到来っ。

と、いう事で本日は

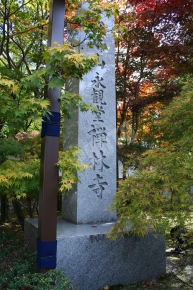

京都東山でも屈指の紅葉の名所として知られる

永観堂(えいかんどう)で~す

紅葉の永観堂と言われる程、紅葉といえばココです。

永観堂は通称で、正式名称は「聖衆来迎山 無量寿院 禅林寺」(しょうじゅらいごうさん むりょうじゅいん ぜんりんじ)と言います。

永観堂は通称で、正式名称は「聖衆来迎山 無量寿院 禅林寺」(しょうじゅらいごうさん むりょうじゅいん ぜんりんじ)と言います。

さて、という事でこの永観堂は通称なんですけど

どうしてこの名前がついたの??と言いますと・・・

7代目法主(住職)である

永観(ようかん)というお坊さん

なのですね~。

永観から永観堂という通称がついたのです。

※呼び方はようかんからえいかんどうへと変わったようです。

そんな永観については後ほどお話させて頂きます

さて、さっそく紅葉紅葉~っ

と総門をくぐると見えて来たのが

中門(ちゅうもん)です。

ほんのりと紅葉してきているのが分かるでしょうか??

そして、この中門の脇にいるのが

2匹の狛犬さんっ

こちらが向かって左側の狛犬さんっ

そしてこちらは向かって右側の狛犬さん~!

なかなか風格のある2匹の狛犬の先に見えるのは・・・

なかなか風格のある2匹の狛犬の先に見えるのは・・・

唐門(からもん)

天皇の使いが出入りする時に使われていた勅使門ですので

もちろん現在は閉じられておりますっ。

と、いう事でその左手にあります・・・

大玄関っ。

大玄関っ。

ここから靴を脱いでどんどん中へと入っていきますよ~

さて、こちらの永観堂の始まりは

855年、空海の弟子である

真紹(しんしょう)というお坊さんが

平安初期の文人、藤原関雄(ふじわらのせきお)の山荘を

寺院としたのが始まりなんですね。

実は、その山荘の頃から

この場所は紅葉の名所として評判だったようです

この場所は紅葉の名所として評判だったようです

藤原関雄の歌で

「おく山の 岩がき紅葉散りぬべし 照る日の光 見る時なくて」

とこの場所から見る紅葉を歌った名句が残っている程なんですね~。

ではでは、大玄関から中に入ると

丁度、唐門をくぐったところに位置するのが

盛り砂です。

奥に見えているのが唐門ですねっ。

唐門を通り、やってきた天皇からの使いの人が

この盛り砂を踏んで清めてもらい、この先にある釈迦堂から中へ

入る事になっていたようですね

と、いう事でこの唐門の先の釈迦堂にある有名なお釈迦様というのが

永観堂のご本尊である・・・

「みかえり阿弥陀」

(・∀・)ノなんてチャーミングな名前なんでしょう

こちらのみかえり阿弥陀は立像なんですけど

体は正面に向けて

顔を左側に向けたとっても変わった立ち姿なんです

でもでも、どうして後ろを振り返るように

立っていらっしゃるのでしょう?

と、ここで再び登場するのが永観堂の

7代目法主(住職)である永観です~。

盛り砂の側に立っている石燈籠。

彼はここの住職になる前は、奈良の東大寺にいたんですね。

そこに、もともと「みかえり阿弥陀」があったんです♪

でも、その頃はみかえりじゃなくて、普通の阿弥陀像でした。

でも、その頃はみかえりじゃなくて、普通の阿弥陀像でした。

では、いつこの阿弥陀像が振り返ったのかというと

それは東大寺から、永観が阿弥陀像を背中に乗せて、こちらの永観堂にやって来てからです。

1082年2月15日

永観、50歳の頃

早朝、阿弥陀堂で修行をしていた永観。

この阿弥陀像の周りを念仏して行道していたそうです。

すると、突然・・

阿弥陀像が壇を下り永観を先導し行道を始めちゃったのです

阿弥陀像が壇を下り永観を先導し行道を始めちゃったのです

驚き立ち尽くす永観。

この時、阿弥陀は左肩越しに振り返り

「・・・永観、遅し」

と伝えたのです。

永観の方を振り返り、少し口を開いた阿弥陀像・・

それが「みかえり阿弥陀」という姿になったというワケだったのです。

こちらが、その阿弥陀堂です。

こちらが、その阿弥陀堂です。

では、どんどん進んで行きましょう~

はい、こちらは釈迦堂(方丈)です。

中には「松鳥図」や「群仙図」と言われる襖絵が飾られていますっ!

御影堂です。

御影堂です。

紅葉シーズンが始まり、参拝者の方も多いですね~っ。

一旦建物を出まして次に京子が目指したのは

放生池(ほうじょうち)という大きな池~!

さて、ここで

京子の永観堂紅葉ポイント1

それがこの放生池に移りこんだ楓っ。

それがこの放生池に移りこんだ楓っ。

そしてそして、

京子の永観堂紅葉ポイント2

この放生池から見る多宝塔~っ。

いかかがでしょうか?

なかなか紅葉が見事ですよね~♪

約3000本の楓が永観堂には植えられています。

約3000本の楓が永観堂には植えられています。

放生池周辺は紅葉ポイントなので

是非行かれた際はご覧くださいね~っ。

※ちなみに今月30日までは、夜の特別拝観もやっていらっしゃるそうですよ。

さて、この放生池には

与謝野晶子(よさのあきこ)が紅葉狩りに来た時に残した歌碑もありました♪

与謝野晶子は明治時代の歌人であり歌集「みだれ髪」は有名ですね。

そんな彼女の残した詩で印象的なのが

雑誌「明星」に掲載された

「君死にたもうことなかれ」ですよね~。

戦争に行く弟へ向かって反戦の感情を表わしたこの詩。

しかし、当時の世論はこの詩に関して否定的に捕らえていたのでした。

日清戦争後、三国干渉(フランス・ドイツ・ロシア)により

遼東半島を返還する事となり

ロシアに対する日本人の不満が高まっていたのでした。

いわゆる臥薪嘗胆(がしんしょうたん)ですね。

今に見ていろロシアという思いでいたのです。

こちらは水琴窟。周りが静かであれば、綺麗に響く音が聞こえてくるそうです。

こちらは水琴窟。周りが静かであれば、綺麗に響く音が聞こえてくるそうです。

鐘楼は1703年、江戸時代のものです。

鐘楼は1703年、江戸時代のものです。

三鈷の松(さんこのまつ)は葉先が3つに分かれている珍しい松で「知慧」「慈悲」「まごころ」を表しています。

三鈷の松(さんこのまつ)は葉先が3つに分かれている珍しい松で「知慧」「慈悲」「まごころ」を表しています。

日本は、その後「日露戦争」へと発展していきます。

個人の幸せよりも、国益を願う人々が多くいました。

そんな日露戦争へ向かう弟に対し与謝野晶子が発表した詩が

「君死にたもうことなかれ」だったんですね。

そして、その詩の中の一説には

「死ぬのが名誉だとおだてて民を狩りだすのに、天皇は戦争に自ら出かけられない」

と天皇を否定的に書いていたものまでありました。

彼女は否定的な世論に対し

「どうして家族の無事を願う気持ちがいけない事なのでしょう?」

「どうして家族の無事を願う気持ちがいけない事なのでしょう?」

と言った人なんですね~。

それにより当時、多くの世論、特に女性に指示されたようです。

と、いう事で紅葉シーズンもいよいよ到来ですね。

京子も2010年、京都の秋を沢山レポートできればと思いますっ!

永観堂の魅力はこの他にもあるんですけど

本日はここまでということで

また機会があれば第2弾をご紹介したいと思いますっ

そんな永観堂の場所はコチラ↓

大きな地図で見る