| 2012-09-15 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:鞍馬寺 / 鞍馬寺 その2 / 竹伐り会式 2011(鞍馬寺) / 竹伐り会式(鞍馬寺) / |

義経祭(鞍馬寺)

こんにちは京子です。

今回ご紹介するのは

9月15日に鞍馬寺で行われた

義経祭(よしつねさい)です

鞍馬寺は京都市の北部にあり

近くには『水占みくじ』で有名な貴船神社があります。

※水占みくじについて詳しくは、貴船神社の記事をご覧ください。

鞍馬寺と言えば

幼少期の義経が修行をして過ごしたお寺として

知られていて

鞍馬山という標高584mの山中に建っています。

起源は奈良時代に唐からやって来た

鑑真(がんしん)和尚の一番弟子である

『鑑禎(がんちょう)』が770年に草庵を作った事に始まります

※鞍馬寺について詳しくは、鞍馬寺 その1の記事をご覧ください。

源義経を偲び、彼の業績を称える祭で

法要や舞、武芸の奉納が行われます。

こちらは源義経の供養塔です。

こちらは源義経の供養塔です。

源義経は一体どのような人物だったのかと申しますと

幼少期、五条大橋にて弁慶と戦ったお話が有名ですよね

大人になってからは兄、頼朝(よりとも)と共に

平家を滅ぼす活躍をします。

しかし、結果的に

頼朝に疎まれ追われる立場となります。

その後31歳の若さで自害するんですね。

義経の御霊は鞍馬寺に戻り『遮那王尊(しゃなおうそん)』として

鞍馬寺の奥の院にある義経堂に祀られているそうですよ

※源義経について詳しくは、源義経ゆかりの地巡りの記事をご覧ください。

では早速レポートしていきましょう。

午前11時に鞍馬寺に到着した京子

ちょうど住職さんらが本堂である本殿金堂(ほんでんこんどう)に入られました。

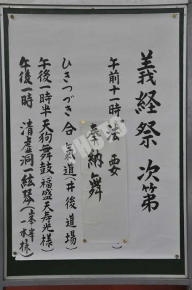

ここで法要と舞が行われます。

※残念ながら堂内は撮影が禁止されていた為、写真はありません。

中では『静の苧環(しずのおだまき)』という舞が奉納されました

この舞は義経の妾である静御前(しずかごぜん)が捕らえられ

鶴岡八幡宮(つるがおかはちまんぐう・鎌倉にある神社)で

義経の事を思い、舞った舞なんだそうですよ~。

1時間程で法要と舞が終わると

『井後道場(いごどうじょう)』の方々による

合気道の奉納が本堂前で行われました。

合計40名の方達が

日頃の練習の成果を披露しておられましたよ

義経の師匠である鬼一法眼(きいちほうげん)の考えが

合気道の精神(相手の攻撃をかわし、争わないという心)に深く関わっている事から

奉納されているんでしょうね

その後、本堂横にて

天狗舞鼓が披露されました。

鞍馬山と言ったら鞍馬天狗ですよね。

天狗はその姿から一種の妖怪と勘違いされますけれど

山を神聖視し崇拝する

『山岳信仰』の修行者の

守護神なんですね

※先ほどの鬼一法眼は鞍馬天狗と同一視もされたりしているみたいです。

天狗の持ち物の1つである

ヤツデを使い瓢箪(ひょうたん)に水をすくって飲んだり

太鼓の周りを回りながら演奏をしたりされていましたよ

大きな地図で見る

| 2012-09-15 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:本能寺 / |

放生会(本能寺)

こんにちは京子です

今回ご紹介するのは

9月15日に本能寺で行われた・・・

放生会(ほうじょうえ)です。

まず放生会とは何かと申しますと

仏教の教えの1つである『不殺生(ふせっしょう)』の教えから

捕まえた生き物を殺さずに、放す行事です。

殺生をつつしみ、あらゆる生き物のおかげで

人は生きている事を再確認し

死んでしまった生き物の霊を弔う事を目的とし

放生会は行われています

本能寺で行われる放生会では

本堂にて法要を行った後

鴨川にてドジョウやフナなどを放すんですよっ

本能寺についても簡単にご説明しますと

起源は室町時代、日隆(にちりゅう)というお坊さんによって創建されました。

そして皆さんもご存知の『本能寺の変』が起きたお寺として有名です。

戦国時代、織田信長が

家臣である明智光秀の謀反によって

自刀に追い込まれた事件ですよね。

この時にお堂は消失し

秀吉によって現在地(寺町通り沿い)へと移動し

再建される事となりました

※ちなみに、かつて本能寺があった場所(中京区本能寺町)には、本能寺址として石碑が建てられています

本能寺の変や、本能寺址については阿弥陀寺の記事をご覧下さい。

では早速レポートしてみましょう。

まずはこちらの本堂にて14時より法要が行われます。

中では住職さんを含む3人のお坊さんが

本尊の前でお経が上げられます。

この後、参拝者は本尊の前で、ご焼香を上げる事が出来ますよ

こうして約30分弱の法要が終わると

いよいよ境内を出発し、鴨川へと向かいます

本能寺から鴨川までは歩いて数分です

こちらのお坊さんを先頭に

参拝者は2列になって移動します。

※お坊さんは『団扇太鼓』を打ち鳴らし、『南無妙法蓮華経』と唱えながら移動します。

鴨川に架かる三条大橋を少し南下した場所に

テントが張られ

簡単な祭壇が設けられています。

そこには放生会に使われる魚も袋に入れて

並べられています。

ここで、本堂で行われていた事と同様に

住職さんよりお経が上げられます。

その後、鴨川に魚を逃がしてあげるんですね

まず最初に住職さんにより、鴨川へと魚が放たれます。

この後、参拝者も祭壇でご焼香を済ませれば

誰でも鴨川に魚を放つ事が出来るんですね

三条大橋下の河川敷は土曜日という事もあり

人の通りが多いので

みなさん、興味深々に立ち止まる人が大勢いましたね。

では、本能寺から出発し、鴨川で放生するまでの様子を動画でご覧下さい。

では、本能寺から出発し、鴨川で放生するまでの様子を動画でご覧下さい。

ちなみに

本能寺の放生会は

現在、鴨川を使っていますけれど

明治初頭までは、境内にあった放生池で行われていたという事です。

しかし

本堂の再建の都合上、池は埋め立てられる事となり

以後、鴨川で行っているそうですよ

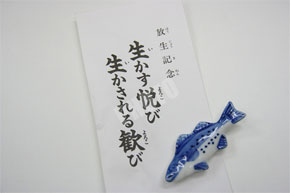

参加者には魚の形をした箸置がいただけました。

参加者には魚の形をした箸置がいただけました。

そんな放生会が行われた本能寺と鴨川河川敷の場所はコチラ↓

雑談掲示板 新着