| 2012-05-02 |

| テーマ:花 | |

| 関連:乙訓寺 / |

乙訓寺の牡丹(ボタン)

こんにちは京子です。

今回ご紹介するお寺は

乙訓寺(おとくにでら)です。

現在、牡丹(ぼたん)が見ごろを迎えています

境内には約30種、2,000株が植えられている事から

別名『牡丹寺』ともいわれています。

参道には綺麗に手入れされた牡丹が咲いています。白い傘は牡丹を雨などから守る為に立てられているそうです。

参道には綺麗に手入れされた牡丹が咲いています。白い傘は牡丹を雨などから守る為に立てられているそうです。

例年、4月下旬から5月上旬にかけてが見ごろです。

本来であれば、まず赤の牡丹が咲き

次に白の牡丹、最後に黄色の牡丹という順番で

バトンタッチして咲いていくそうですけれど

今年は早咲きの赤い牡丹の開花が

例年よりも遅かった事もあり

見事にどの色の牡丹も一斉に咲いています♪

乙訓寺に牡丹が植えられたのは

昭和初期だそうで

奈良県にある『長谷寺(はせでら)』から移植されました

※こちらも同様に牡丹で有名なお寺です。

以後、住職の方の努力により

毎年、綺麗な花を咲かせているんですね♪

整然と並べられた小さなお地蔵さん。『地蔵塔』と言います。

整然と並べられた小さなお地蔵さん。『地蔵塔』と言います。

こちらは早良親王(さわらしんのう)の供養塔です。

彼は乙訓寺のある長岡京に深く係りのある人物

として知られています。

桓武天皇が平城京から都を移す際に

信頼が厚かった藤原種継の手腕により

長岡京へ都が一度移されました。

しかし、遷都後まもなく種継が暗殺されてしまい

その首謀者と深くかかわっていたんじゃないかと

疑いをかけられたのが

桓武天皇の弟であった早良親王でした

こちらが本堂になります。

こちらが本堂になります。

早良親王は無実を訴え断食までしますが

流罪を命じられ、途中で餓死してしまったのです

そのような出来事があった後

桓武天皇の周りの人が次々と亡くなり

「早良親王の祟りによるものではないか?」と噂され

結果的に

長岡京から平安京に都を移す事となったんですね。

そして早良親王の怨霊を鎮める為に

嵯峨天皇の勅旨により

弘法大師『空海』が乙訓寺に在住する事となりました。

この事から乙訓寺は弘法大師ゆかりの寺ともいわれています。

絵馬にも白い牡丹が描かれています。

絵馬にも白い牡丹が描かれています。

牡丹のシーズンになるとシャトルバスも運行され

多くの方が牡丹を見に乙訓寺へ訪れます。

ちなみに花言葉は『王者の風格』『高貴』という意味があるそうですよ。

ちなみに花言葉は『王者の風格』『高貴』という意味があるそうですよ。

根の部分は漢方薬の原料としても用いられます。

根の部分は漢方薬の原料としても用いられます。

そんな牡丹は日本文学にも数多く登場します。

一番古いものですと

一番古いものですと

清少納言によって書かれた『枕草子』で

この他にも

牡丹をモチーフに詠まれた歌や俳句は多く

平安時代の公卿であり歌人の藤原重家や

江戸時代の俳人である

松尾芭蕉や与謝蕪村(よさぶそん)、小林一茶など

の作品が残っています。

明治期には

正岡子規(まさおかしき)や夏目漱石らも俳句も詠み

牡丹は初夏の季語として親しまれています。

そして絵画では

江戸時代後期の浮世絵師である

葛飾北斎の「牡丹に蝶」や

安土桃山時代を代表する狩野派の絵師

狩野山楽の「牡丹図」などの作品が今も残っています

この他にも

五摂家の1つである『近衛家』の家紋にも

牡丹が使われているんですね♪

こうした事から

牡丹は多くの人に愛される花だという事が

お分かりかと思います

そんな牡丹が現在見ごろの乙訓寺の場所はコチラ↓

| 2012-05-02 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:千本ゑんま堂(引接寺) / 盂蘭盆奉納(千本ゑんま堂) / 風祭り(千本ゑんま堂) / |

千本ゑんま堂大念佛狂言(千本ゑんま堂)

こんにちは京子です。

今回ご紹介するのは

千本ゑんま堂で行われている

千本ゑんま堂大念佛狂言(せんぼんえんまどうだいねんぶつきょうげん)です!

※千本ゑんま堂は通称であり正式には引接寺(いんしょうじ)というお寺です。

京都三大念仏狂言の1つである

京都三大念仏狂言の1つである

『千本ゑんま堂大念佛狂言』は

残る『壬生狂言』や『嵯峨大念仏狂言』と違い

殆どの演目にセリフが入っているのが特徴の

大念仏狂言です。

狂言はそもそも

狂言はそもそも

能の舞台の合間に行われていたもので

能とは対照的に『喜劇』が中心の舞台劇であり

後に、お寺のお坊さんの布教活動と結び付き

生まれたのが大念仏狂言です。

『千本ゑんま堂大念佛狂言』は

引接寺の住職、定覚(じょうかく)が始めたもので

彼が開いた念仏法会の中の余興に狂言が用いられていました。

そもそも大念仏狂言は

仏教の教えを説く為に始められた

宗教劇の一面がありましたが

時代が移り変わるにつれ、宗教色が薄れていき

現在は、お寺で行う喜劇として

広く京都の人たちに浸透しています

毎年、5月1日から4日まで千本ゑんま堂にて行われる

『千本ゑんま堂大念佛狂言』は

延べ1500人もの来場者が訪れる人気狂言です

そこで今回は初日の様子をご紹介します♪

まず1本目に行われたのが

『閻魔庁』です。

引接寺で行われるにはぴったりの演目です。

引接寺で行われるにはぴったりの演目です。

どうしてかと言いますと

閻魔大王の裁判補佐をしていたと伝わる

平安時代の歌人・小野篁(おののたかむら)が

『閻魔法王』を祀った事により

始まったとされているからなんです。

今でも境内には高さ2.4メートルの本尊『閻魔法王』の坐像があります♪

※千本ゑんま堂について詳しくは『千本ゑんま堂(引接寺)』の記事をご覧下さい。

では、演目について解説します♪

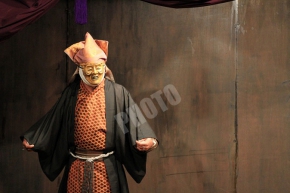

登場人物は

閻魔法王と記録係に加え

鬼と亡者の計4人です。

右から閻魔法王、亡者、記録係、鬼となってます。

右から閻魔法王、亡者、記録係、鬼となってます。

※ちなみに『千本ゑんま堂大念佛狂言』で行われる20以上もの演目の中で『閻魔庁』と『芋汁』だけは無言劇となっています。

『閻魔庁』はとても歴史のある演目で

織田信長が上杉謙信に贈ったと言われる『洛中洛外図屏風』にも

千本ゑんま堂で『閻魔庁』が演じられている

シーンが描かれているんですよ

代表的な演目の1つで

毎年、『千本ゑんま堂大念佛狂言』は

この演目からスタートするそうです。

劇中では

鬼が亡者を虐めているところからお話は始まります。

ここで亡者が持っていた1つの巻物から

物語は進んでいきます。

不思議な力を持つその巻物の力で、鬼は弱り始め

困った挙句に無理やり巻物を取り上げ、記録係へと差し出すのです

しかし、この巻物に目を通した記録係は

彼が生前どんな行いをしたのかを知り

閻魔法王に判断を仰ぎます。

その結果、亡者が善人であると確認され

今度は逆に鬼が懲らしめられてしまい、亡者は

極楽へ旅立っていくというお話です。

こうして30分程の演目が終了です。

ちなみに『千本ゑんま堂大念佛狂言』の公演に関して

初日と2日目は19時から公演が行われ、4演目ずつ見る事が出来ます

3日目と4日目は13時からと19時から公演が行われ

なんと11演目(昼7演目・夜4演目)も見る事が出来るんですよ♪

是非、最終日までに一度行かれてみてはいかがでしょうか?

続きまして行われた演目は『でんでん虫』です。

長寿の薬にでんでん虫の黒焼きが良いと聞いた大名は

家来(太郎冠者)を呼び付け

でんでん虫を捕りに行かせようとします

ですが家来はそもそも「でんでん虫」を見た事が無く

身振り手振りで姿や形を教えてもらいます。

教えてもらった家来はやっとの事で

山の中へと捕りに行く事となりますが

そこで偶然に遭遇した山伏を

でんでん虫と間違えてしまうお話です。

いったいどのように教えてもらえば

山伏をでんでん虫と間違えるのでしょうか

こうして2本目が終了です。

座席は約300席用意されていますのでゆっくり座って見る事ができます♪

それにしても

鉦や太鼓、笛を使い、拍子に合わせてリズミカルに表現される演目は

どれもテンポ良く進んでいきますね~

では3本目『いろは』をご紹介します。

読み書きが苦手な小僧に『いろは』を教える師匠のお話。

寺子屋の師匠の所に小僧が弟子になるためにやってきます。

師匠が手本のいろは四十八文字を書くために

紙を持っていないかと聞くと

弟子は髪や神と間違えてしまうんです

お約束といった感じですね♪

どうにかこうにか手本を書き記すと

今度は読みを教えます。

しかしここでも覚えの悪い弟子。

一向に読めない弟子に対して師匠は

言った通りの口真似をするようにいいますが・・

この口真似がうまくできるのか?

弟子を演じているのは小学生でしょうか

動作やセリフのタイミングも絶妙で

会場には沢山の笑いが溢れていました♪

そして、最後の演目は『土蜘蛛』です。

これは以前、嵯峨大念仏狂言でも行われていましたね。

しかし、『千本ゑんま堂大念佛狂言』では登場人物は同じですけれど

話の内容が少し違うようでした。

※嵯峨大念仏狂言に関しては『嵯峨大念仏狂言 2012(清凉寺)』をご覧下さい。

土蜘蛛の魔力によって病に伏せる源頼光。(みなもとのらいこう または みなもとのよりみつ)

そこへ家来の渡辺綱(わたなべのつな)と平井保昌(ひらいほうしょう)が見舞いにやってきます。

そして彼らが部屋から出たタイミングで

今度は怪しげな僧が現れ

頼光に襲いかかってきます。

応戦して戦う頼光でしたがあと一歩のところで

取り逃がしてしまいます。

この騒ぎを聞きつけた家来たちが

松明を手に怪しげな僧を捜索します。

床に滴る血を見つけて追うと

そこにいたのは、僧に化けた土蜘蛛の姿でした

正体を突き止めた綱と保昌は協力し

主君頼光を苦しめている土蜘蛛を倒すというお話です。

ちなみに、この土蜘蛛の放つ糸を持ち帰ると

災難や盗難に対してご利益があるそうで

終演後は多くの人たちが持ち帰っていましたよ

という事で演目を一気にご紹介しましたけれど

『千本ゑんま堂大念佛狂言』は5月4日まで

この他にも様々な演目が行われます♪

気になった方は是非、足を運んでみてはいかがでしょうか?

会場になっている千本ゑんま堂の場所はコチラ↓

大きな地図で見る

雑談掲示板 新着