| 2010-07-16 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:山鉾一覧 / |

祇園祭 保昌山(八坂神社)

明治までは

「花盗人山(はなぬすびとやま)」と呼ばれていた

保昌山(ほうしょうやま)です

この人は誰かと申しますとっ!

この人は誰かと申しますとっ!

源頼光四天王と共に鬼を討伐した平井保昌(ひらいやすまさ)です。

※巡行までは保昌山町会所の2階にこのお人形は飾ってあります。

この保昌山は縁結びのご利益があるといいます~

・・・ってことは誰かに恋してるのですね

そう・・・彼が恋するその人は和泉式部

彼女に

「御所にある紫宸殿(ししんでん)前の紅梅(梅の花)を手折ってほしい」と頼まれたのです

「ま、まさか、そんな御所に盗みに入るって事!?」

「ま、まさか、そんな御所に盗みに入るって事!?」

「うーん、確実に俺、試されてるな・・・」

「うーん、確実に俺、試されてるな・・・」

と、でも思ったでしょうね

そして、そして

ま、結局悩んだところでしかたながい。。。

恋愛というものは。。。

つまり。。

惚れたが負けっ。

苦労して紅梅の一枝ゲットした瞬間・・・

なんと御所の人に発見されて矢を放たれたてしまうお土産付き(汗)

なんと御所の人に発見されて矢を放たれたてしまうお土産付き(汗)

そんなこんなで保昌は、

そんなこんなで保昌は、

ようやく紅梅を持ち帰って恋を実らせたそうですよ。

この事から恋愛成就にご利益があるという事で、恋愛に関するが願いが多く書いてありました。

この事から恋愛成就にご利益があるという事で、恋愛に関するが願いが多く書いてありました。

巡行では胴懸として保昌山に飾り付けられる「巨霊人と白鳳図」刺繍

巡行では胴懸として保昌山に飾り付けられる「巨霊人と白鳳図」刺繍

ということで

そんな瞬間の保昌のお人形が

この保昌山町会所の2階から見えたんですね

もちろん、巡行の際、この人形は

紅梅を持った姿で保昌山の上に乗って練り歩きます

女子の為に、頑張る男子は健気ですよね。

女子の為に、頑張る男子は健気ですよね。

こちらも巡行の際は保昌山の上に乗ります。

こちらも巡行の際は保昌山の上に乗ります。

カップルで祇園祭に来ている方は

保昌山にも足を運んでみてはいかがでしょうか

そんな保昌山の場所はコチラ↓

大きな地図で見る | 2010-07-16 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:山鉾一覧 / |

祇園祭 占出山(八坂神社)

占出山(うらでやま)に祀られてるご神体は

なんと、魚釣りしてる一人の女性

その女性はなんと・・・三韓征伐を行った事でも有名な

神功皇后(じんぐうこうごう)

彼女が釣りをしている姿の人形が、巡行の際は占出山に乗るんです

九州・肥前の川で彼女が鮎釣りをして戦勝を占った事が名前の由来です。

つまり、占うから・・・占出山?

それにしても

鮎釣りで、どうやって占うのでしょうか?

鮎釣りで、どうやって占うのでしょうか?

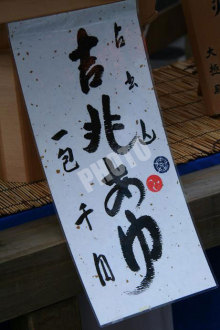

そんな鮎にちなんで、できたお菓子もあるんです

どうぞっ

その名も「吉兆あゆ」です。

祇園祭り限定販売なのでお早めにっ。

※占出山のすぐ側の保存会(会所)で購入できます~

それにしても、どうやって鮎釣りで占ったのか

気になります。。

例えば

鮎が真っ先に釣れたら勝てる!!

鮎以外のものが釣れたら勝てない!?

なーんにも釣れなかったら・・・

もう戦うのやめよっか!?

と、なるんでしょうか?

でも、ひとつ分かったのは

女性は昔から「占い」が好きなんだなぁと妙に納得させられた事ですね~

女性は昔から「占い」が好きなんだなぁと妙に納得させられた事ですね~

ここで!占出山保存会で撮影した綺麗な胴懸や前掛を中心に

写真を撮りまくってみましたので是非ご覧くださ~い

占出山保存会(会所)になります~

占出山保存会(会所)になります~

占出山の装飾前のお姿。巡行の際は、ばっちりメイクアップしちゃいますよ

占出山の装飾前のお姿。巡行の際は、ばっちりメイクアップしちゃいますよ

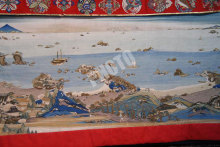

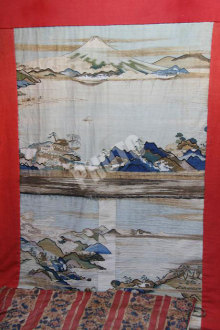

占出山に飾り付けられるのがコチラですね↓

これらの前懸と胴懸(巡行の際、山鉾の前や横につける飾り)は

日本三景を描いたものです。

とっても綺麗なブルーが印象的です

これは見送りと言われる山鉾の後ろに付けるんです。

これは見送りと言われる山鉾の後ろに付けるんです。

一番奥に飾られている水引(前懸や胴懸の上に飾ります)は、藤原公任の「三十六人撰」に記載されている36人の和歌の名人「三十六歌仙」を描いたものだそうです。

一番奥に飾られている水引(前懸や胴懸の上に飾ります)は、藤原公任の「三十六人撰」に記載されている36人の和歌の名人「三十六歌仙」を描いたものだそうです。

長刀鉾のてっぺんについている長刀を作った事で有名な三条小鍛冶宗近(さんじょうこかじむねちか)作の御太刀も飾られていました、国宝!

長刀鉾のてっぺんについている長刀を作った事で有名な三条小鍛冶宗近(さんじょうこかじむねちか)作の御太刀も飾られていました、国宝!

先ほども言いましたが神功皇后は女性でありながら三韓征伐を行い

そして、無事に

応神天皇をご出産したことから

安産の神様として崇められていて

毎年、山鉾巡行の際はその順番によって早ければ、その年のお産は軽い、早い、すぐに出産できるといわれていたりします。

今年はちなみに「くじ取らず」を除くと6番目

早いっ

今年出産予定の妊婦さんは特にこの占出山をご覧になる事を京子はオススメしちゃいますっ

そんな占出山の場所はコチラ↓

大きな地図で見る | 2010-07-16 |

| テーマ:祭り・イベント | |

| 関連:山鉾一覧 / |

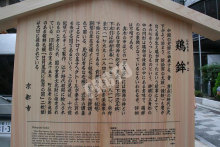

祇園祭 鶏鉾(八坂神社)

こちらの鶏鉾(にわとりぼこ)は中国の故事に由来してます。

史話「諌鼓(かんこ)」によると

堯(ぎょう)の時代には平和が続いたんですね。

※堯とは中国神話に登場する君主の名前です

誰がどう平和だって決めたかというと。。。

誰がどう平和だって決めたかというと。。。

じつはこんなシステムがあったのです!

そ・・れ・・は・・

当時、政治に不満がある人は、ある太鼓を鳴らしたといいます

その太鼓というのが訴訟用の太鼓である諌鼓です。

こちらは2点は下水引になります♪

こちらは2点は下水引になります♪

こちらは天水引です~

こちらは天水引です~

天水引は、下河辺玉鉉。下水引は松村呉春、松村景文ら、四条派画家の下絵だそうです。

天水引は、下河辺玉鉉。下水引は松村呉春、松村景文ら、四条派画家の下絵だそうです。

鶏鉾を南側からパチリ♪

鶏鉾を南側からパチリ♪

はい・・・。

お話は戻りまして、つまーり!

鶏鉾の故事の諌鼓とは太鼓の事です。

鶏鉾の故事の諌鼓とは太鼓の事です。

政治に不満があればその太鼓が鳴らされ

不満が無ければ太鼓は鳴りません。

そして、この堯の時代には

そして、この堯の時代には

ぜんぜ~ん太鼓が鳴らず平和な時代だったと言われています。

なんとあまりにも太鼓が鳴らされず、苔が生えちゃったほど。

なんとあまりにも太鼓が鳴らされず、苔が生えちゃったほど。

しかも、その苔が生えた太鼓に

(・∀・)コケッコッコー!

と、鶏が止まったという出来事から生まれた話。

つまり、「天下泰平の象徴」だったんですね

破風には見事な鶏の彫刻がっ!

破風には見事な鶏の彫刻がっ!

これも鶏の一種でしょうか??

これも鶏の一種でしょうか??

鉾頭には三角の中に鶏卵を象徴する金の円です♪

鉾頭には三角の中に鶏卵を象徴する金の円です♪

ちなみに!

「閑古鳥が鳴く」といいますが他説として言われている「諫鼓鳥が鳴く」とはこれから来ているそうですよ☆

「閑古鳥が鳴く」といいますが他説として言われている「諫鼓鳥が鳴く」とはこれから来ているそうですよ☆

そんな平和の象徴である鶏を一度見に行かれてみてはいかがでしょうか~??

そんな平和の象徴である鶏を一度見に行かれてみてはいかがでしょうか~??

鶏鉾の場所はコチラ↓

大きな地図で見る雑談掲示板 新着