今回ご紹介するのは

京都市下京区にある

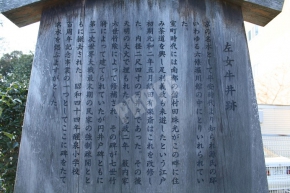

左女牛井之跡(さめがいのあと)です!

左女牛井(のち醒ヶ井)は

京都三名水の1つとして数えられ

その中でも天下一の名水として有名だったそうなんですけれど

現在は枯れてしまっていて

名水を味わうことが出来ないんですね

ちなみに京都三名水は

さて、そんな左女牛井なんですけれど

この井戸はもともと

源頼義(みなもとのよりよし)が築いた

六条堀川邸(現在の卜味金仏町、佐女牛井町あたり)の

中にあったものなんだそうです。

六条堀川邸には

源氏の義家(よしいえ)・為義(ためよし)・義朝(よしとも)が

代々住んでいたんですけれど

1159年(平治元年)に起こった平治の乱で

義朝が平清盛(たいらのきよもり)に敗れ

平氏によって焼き払われてしまったと言われています。

その後、義経(よしつね)が再興し

静御前(しずかごぜん)と過ごしたそうですけれど

1185年10月、土佐坊昌俊(とさのぼうしょうしゅん・頼朝に仕えた僧で武将)の

夜討ちにあうんですね

※源義経について詳しくは、源義経ゆかりの地巡りの記事をご覧ください。

昌俊を撃退する事に

義経は成功するんですけれど

再び館は燃やされてしまいます

気になる井戸の方はと言いますと

無事、残っていたようで

室町時代には、侘び茶というスタイルを作った

村田珠光(むらたじゅこう)が

側に住んで茶の湯に使ったと言われています。

足利義政(あしかがよしまさ)の東山山荘に

召された際には

醒ヶ井の水を汲んで茶を献じたそうですよ

また武野紹鴎(たけのじょうおう)や

千利休(せんのりきゅう)らといった

名だたる茶人が愛用したと伝わっています。

※利休の師である武野紹鴎について詳しくは、菊水の井跡 大黒庵武野紹鴎邸跡の記事をご覧ください。

さすが天下一の名水ですよね~

しかしその後

戦乱によって荒廃してしまったんだそうです

それを1616年(元和2年)に

織田有楽斎(おだうらくさい・信長の弟であり茶人)が

再興したんだそうですけれど

その後、 1788年(天明8年)の

天明の大火によって再び荒廃・・・。

※織田有楽斎については、正伝永源院の記事をご覧ください。

1790年(寛政2年)になると

茶道の家元の1つとして有名な

薮内家(やぶのうちけ)の6代・竹陰によって再興されました。

そうして安定したかに思えたんですけれど

1945年(昭和20年)の大戦の最中

空襲に備えた建物疎開によって撤去され

完全に無くなってしまったというわけなんですね

こうして現在は佐女牛井町や泉水町(せんすいちょう)

醒ヶ井通りとして名前だけが残っています。

ちなみに近くにある小学校の名前は

醒泉小学校(せいせんしょうがっこう)といって

これは醒ヶ井にちなんだ名前なんだそうですよ。

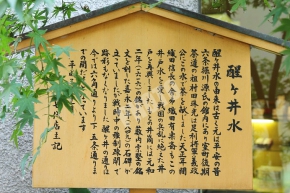

と、ここまでご紹介しておきながら

実はビッグなニュースがあるんです

実は・・・

醒ヶ井はもう枯れてしまって無いなんて

ご紹介しましたけれど

なんと!現在でも醒ヶ井は

形を変えて残されているんですね~

一体どこにあるのかと言いますと

それは和菓子屋の亀屋良長(かめやよしなが)の

店の前にあるんですよ

これは1991年(平成3年)に亀屋良長を新築した際に

1962年(昭和37年)以来

枯れていた井戸を掘りなおし

まだ水脈が生きていた事から

醒ヶ井と名付けたんだそうです。

もともとの醒ヶ井と水脈が同じだそうですから

醒ヶ井といっても間違いではないですよね

余談ですけれど

亀屋良長で作られている和菓子は

醒ヶ井の地下水を地下80メートルからくみ上げ

使っているんだそうです。

名水で出来た和菓子は

どんな味がするのかワクワクしますね

ちなみに亀屋良長にある醒ヶ井は

一般の方にも広く開放しているようですので

お近くを訪れた際には

茶人も愛用した天下の名水を

味わってみてはいかがでしょうか♪

そんな左女牛井之跡はコチラ↓

より大きな地図で 左女牛井之跡 を表示