今回ご紹介するのは

京都市下京区にある

長円寺(ちょうえんじ)です!

長円寺は浄土宗のお寺で

1608年(慶長13年)に

第2代京都所司代の板倉勝重(いたくらかつしげ)が

約800坪の土地を寄進し

清巌(せいがん)和尚を開祖に迎え

建てたのが始まりなんだそうですよ

※京都所司代とは、1600年に設置され、朝廷の監察や京都の諸機関を統括した役職の事です。

勝重は、官位から板倉伊賀守(いがのかみ)とも呼ばれ

名奉行として名高く

数々の訴訟を裁定した事で有名なんですね~

二条城の造営時には

造営総奉行に任じられ、見事務め上げたと

言われています

そんな勝重が亡くなった後

勝重の法名である『長円院』にちなんで

お寺の名前も長円寺にしたんだそうですよ。

その後、1788年(天明8年)に起こった

天明の大火(てんめいのたいか)で

焼失してしまうのですけれど

15世瑞誉上人の時に再建され現在に至ります

ではさっそくレポートしていきましょう。

山門をくぐると

右手に本堂がありました!

本堂

本堂

本堂には、ご本尊である

阿弥陀三尊を安置しています。

こちらは慈覚大師円仁(じかくだいしえんにん)作と伝わっています

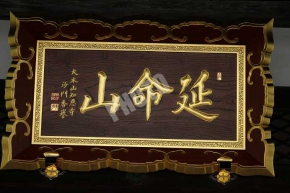

こちらは延命山(えんめいざん)と書かれた額です。

長円寺の山号は延命山なんですね~

本堂の前には仏足石もありました。

仏足石とは、釈迦(しゃか)の足跡を

石に刻んだもので信仰の対象になっているんですよ。

そして本堂の左手には

観音堂

観音堂

観音堂があります。

観音堂には、聖観音像が安置され

こちらは恵心僧都源信(えしんそうずげんしん)作なんだそうです

※恵心僧都源信は、平安時代中期に活躍した僧です。比叡山延暦寺には彼が修行をした恵心院(横川)があるんですよ。

ちなみに観音堂自体は

長円寺が建つ以前から

この地にすでにあったと言われています。

観音堂の縁起を見てみると・・・

平安時代の一条天皇(いちじょうてんのう・第66代)の頃

疱瘡(ほうそう)が大変流行したんだそうです。

※疱瘡というのは、天然痘(てんねんとう)の事で、不治の病として恐れられてきましたけれど、現在は撲滅に成功し自然界には存在しません。

当時、大納言(だいなごん:律令制の官職の1つ)であった

藤原親衡(ふじわらのちかもり)は嘆き

源信に作らせていた聖観音像を

宮中に安置し、37日間祈祷したところ

疱瘡の流行は止まったんだそうです!

それ以来、聖観音像は

『疫病除けの観音』として

信仰されると

比叡山に安置されます

その後、応仁の乱によって

京都の町が荒廃しきってしまうと

その様子を嘆いた大誉上人が

この地に小さな庵を結んで

聖観音像を安置したんだそうです。

それが現在の観音堂なんですね~

ちなみに長円寺は

洛陽三十三所観音霊場の第24番の札所でもあります♪

山門前に建つ石碑にも洛陽廿四番長圓寺(らくようにじゅうよんばんちょうえんじ)と書かれていました。

山門前に建つ石碑にも洛陽廿四番長圓寺(らくようにじゅうよんばんちょうえんじ)と書かれていました。

※洛陽三十三所観音霊場は、遠くて巡礼が困難な西国三十三所の代わりとなるよう後白河天皇が提案したそうですよ。

境内東側には

こんなにかわいいお地蔵さんが

ありました

そんな長円寺の場所はコチラ↓

大きな地図で見る