今回ご紹介するのは

かつての遊郭(ゆうかく・花街)『島原(しまばら)』の

鎮守社とされた・・・

島原住吉神社(しまばらすみよしじんじゃ)です。

みなさんも一度は島原という名前を

聞いた事があるのではないでしょうか?

島原は1589年、日本で初めて国から許可を得て開かれた

遊郭(花街)なんです!!

かつては六条三筋町(ろくじょうみすじまち)にあったとされ

1641年に、1キロほど西にあたる現在地に移転されました。

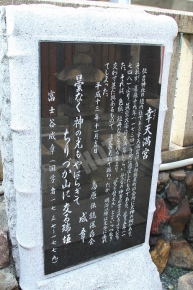

島原住吉神社の歴史が書かれた石碑です。ちなみに、左の句は京都出身で、江戸時代中期の国学者『富士谷 成章(ふじたに なりあきら)』によるものです。

島原住吉神社の歴史が書かれた石碑です。ちなみに、左の句は京都出身で、江戸時代中期の国学者『富士谷 成章(ふじたに なりあきら)』によるものです。

ちなみに島原という名前はドコから来たの~?と言いますと

この移転の騒動が、当時長崎で起こった『島原の乱』を思わせる

ものであった事から、島原と呼ぶようになったみたいです。

ちなみに正式名称は西新屋敷(にししんやしき)と言います。

※島原の乱とは1637年に、島原藩の松倉重政(まつくらしげまさ)によるキリシタンの弾圧や、厳しい年貢の取立てなどがきっかけとなり起こった一揆です。この時、キリシタンであった天草四郎(あまくさしろう)が多くの民衆を率いて、反乱をおこしたんですね。

手前が拝殿、奥が本殿となっています。

手前が拝殿、奥が本殿となっています。

その後、江戸期を通して花街として賑わい

1977年まで営業は続けられました。

現在は、島原遊郭の入り口とされる島原大門(しまばらおおもん)や

角屋(すみや)、輪違屋(わちがいや)などのお茶屋さんが残っている事から

観光名所として、多くの方がこの島原に訪れています。

※角屋は現在、お茶屋としては営業しておらず、定期的に文化財の展示などをされています。

ちなみに島原住吉神社のすぐ近くには、島原西門があったそうです。現在は石碑だけが建っています。

ちなみに島原住吉神社のすぐ近くには、島原西門があったそうです。現在は石碑だけが建っています。

さて、そんな島原に建つこちらの神社は

もともと、この地に住む住吉屋太兵衛(すみよしやたへえ)の

自宅に祀られていた住吉大明神を

1732年に勧請したのが始まりとされています。

『良縁のご利益がある』として人気となり

自宅に参拝者が耐えなかった事から

改めて家の外に祀り直したみたいですねっ。

人の家にまで参拝しに来るくらいだったので

よっぽどの評判だったんでしょうね~。

本殿です、手前には可愛い2匹の狛犬がいましたよっ。

本殿です、手前には可愛い2匹の狛犬がいましたよっ。

額が掲げられていました。

額が掲げられていました。

以後も、変わらず島原の人達に愛された神社で

神社の例祭では毎年、島原で働く遊女が参加した行列が

島原の町を練り歩いたそうですよ。

※遊女とは、簡単に言うと舞妓さんのような芸事をする人から、ホステスさんなど男性へのサービスをする女性を指す言葉です。

その後、明治期に荒廃し、廃社となってしまい

祭神は近くの歌舞練場(かぶれんじょう)内に祀られる事となったそうです。

しかし!地元の人の崇敬は篤く、島原住吉神社を復活させようという

動きが起こります。

1903年には船井郡(ふないぐん・京都府南丹市の北西に位置する集落)に

祀られていた稲荷神社を譲り受け、当地に祀りました。

この時、名前を島原住吉神社としたかったそうですが

それは認められなかったと言われています。

その後、社殿の修復や改修を行い

なんと・・・足掛け約100年、2001年に

ようやく島原住吉神社と名が改められる事となったんですね。

こうして伝統ある

島原の鎮守社が無事、復活したというワケです。

境内の裏手には、大きないちょうの木(大銀杏・御神木)が植えられています。かつての境内であった場所に植えられていたものである事から復活後、御神木となりました。樹齢は約300年だそうですよ。

境内の裏手には、大きないちょうの木(大銀杏・御神木)が植えられています。かつての境内であった場所に植えられていたものである事から復活後、御神木となりました。樹齢は約300年だそうですよ。

いちょうの木の根元には弁財天社の祠があります。

いちょうの木の根元には弁財天社の祠があります。

ちなみの祭神は

住吉大明神(住吉三神)である

・底筒男命(そこつつをのみこと)

・中筒男命(なかつつをのみこと)

・表筒男命(うわつつをのみこと)

この他、稲荷神として有名で

穀物の神様とされる宇迦之魂命(うかのみたまのみこと)

などが祀られています。

※住吉大明神については、住吉神社(薮之内町)の記事をご覧下さい。

こちらは幸天満宮(さいわいてんまんぐう)です。

もとは島原の揚屋町(あげやまち・揚屋の集う場所であり町名)の

会所に祀ってあったものだそうです。

※揚屋とは、お茶屋よりも規模が大きいお店の総称です。遊女は、揚屋やお茶屋に出向き、客を接待するんですね。

天満宮は、学問の神様で知られる菅原道真を祀っている神社で

全国に1万2000社ほどあると言われています。

※天満宮について詳しくは北野天満宮 その2の記事をご覧下さい。

かつては、ここで鷽替の神事(うそかえのしんじ)が

行われていたと伝わります。

鷽(うそ・小鳥の一種)が『嘘』に通じる事から

前年についた嘘を詫び、本年は真(まこと・本当)になる事を祈念し

祈願の書かれた短冊を参加者同士が「鷽を替えん」と言いながら

ランダムに交換しあう作法の神事だったようですよ。

鷽は、祭神の菅原道真とゆかりのある鳥だと言われていて

いくつか諸説があり

『道真が蜂の大群に襲われた際に鷽が救った』といったものや

『天満宮の建築用材を食べていた虫を鷽が退治した』

学問の神様と言われていた事から

『鷽の字が、学(學)に似ている』といった説があるみたいですよ。

という事で今回は島原住吉神社をご紹介させて

いただきました。場所はコチラ↓