今回ご紹介するのは、北野天満宮で行なわれた・・

大茅の輪の『奉製(ほうせい)』『取り付け』です。

これは、翌日(25日)に行なわれる

『大茅の輪くぐり』の準備として

茅の輪の製作と取り付けをするんですねっ

まず、この『茅の輪』とは一体何なのか?

・・と言いますと

茅(ちがや)と呼ばれる草で編まれた大きな輪の事で

これを作法通りにくぐる事で

年が明けてから半年(ちょうど6月の後半に行なわれます)の間に溜まった

罪・穢れをお祓いする意味があります。

※茅の輪のくぐり方は、左まわり⇒右まわり⇒左まわりと、8の宇を書くように3度くぐり抜けます

そして、残りの半年間を無病息災で過ごせるように

祈願するんですね。

こうした茅の輪に関する神事を

『夏越祓(なごしのはらえ)』と言います。

※茅の輪くぐり(夏越祓)は、北野天満宮だけでなく、京都の様々な神社で行なわれています。詳しくは京の茅の輪巡りの記事をご覧下さい。

ちなみに、茅の輪の起源は大変古く

備後国風土記(びんごのくにふどき)に記された話が

由来とされています。

どんな話かと言いますと

日本神話にも登場する神様・素戔嗚尊(すさのおのみこと)が

おもてなしをしてくれた蘇民将来(そみんしょうらい)に対し

感謝を込めて「あなたの子孫をこれからもお守りしますよ」と

目印代わりに『茅の輪』を腰に付けさせたんですね。

つまり、茅の輪を付ける事によって

「私は蘇民将来の子孫なので、どうか病気や災いから守って下さいね。」

との意味が込められているワケです

※このお話に関して、詳しくは祇園祭 2012 疫神社夏越祭(疫神社)の記事をご覧下さい。

続いて、今回の主役である

北野天満宮の『大茅の輪』についてもご説明しますと

名前からも分かる通り

京都でも屈指の大きさ(直径約3.5メートル・通常は約1.5メートル)を誇る茅の輪です

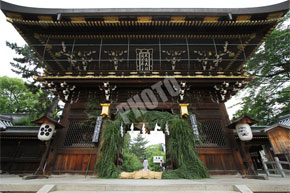

これが北野天満宮の楼門に取り付けられるんですね。

※ちなみに、25日に行なわれる『大茅の輪くぐり』には、延べ3万人もの人が訪れそうです。

この他、通常、27日~30日頃に

茅の輪くぐりが行なわれますが

北野天満宮では祭神・菅原道真(すがわらのみちざね)の誕生日に合わせて一足早い25日に行なわれます。

※以上の事からも分かるように、25日は9時から御誕辰祭(ごたんしんさい・菅原道真の誕生を祝う神事)も本殿にて行なわれます。当日の様子は、以前にレポートしていますので、御誕辰祭 大茅の輪くぐり 2011(北野天満宮)をご覧下さいっ!

25日は北野天満宮の縁日でもあり

普段よりも参拝者数が多いので、それに合わせて

『茅の輪くぐり』も同日に行うようになったそうです。

これは戦後より始められたと言われています。

※北野天満宮では、25日に加え、30日も再度『茅の輪くぐり』が行なわれます。この日は『大茅の輪』ではなく、通常の茅の輪が本殿前の境内に作られます。

ちなみに、この祭神である菅原道真は

平安時代の政治家で、大変頭が良かった事から

現在では『学問の神様』として知られています。

しかし、彼は不遇の死を遂げたと言われていて

生前、藤原時平(ふじわらのときひら・左大臣)と対立し

デマを流された挙げ句、左遷され、そのまま死んでしまったんですね

その後、起こった都の災いは、菅原道真の祟りだとされ

これ鎮める為に、全国に天満宮が建てられたというワケです。

※ちなみに、北野天満宮は1万2000社ある天満宮の総本社とされています

では、前置きが長くなりましたが

早速レポートしたいと思います!!

13時よりまずは、本殿前にて大茅の輪の奉製が行なわれます

縦に割った2本の竹を茅の輪の『芯』にして

その周りに茅を取り付けていきます。

この茅は周山(しゅうざん・福井県との県境にある京都市北部の山間地域)から

刈り取られたもので

これを一度、日干ししてから、適度に束ね

それを竹に取り付けていくんですね。

直径約3.5メートルもありますから

長さにすると・・約10メートル以上!!

これを北野天満宮の方6人ほどで

製作されていましたよ~。

ちなみに、北野天満宮では『大茅の輪』以外に

通常の大きさの『茅の輪』も同時に作られていました。

こちらは本殿前の境内に取り付けられるもので

30日にも、同様の茅の輪が本殿前に作られます。

※この事から分かるように『大茅の輪』は25日しかくぐる事が出来ません

さて、こうして13時より始まった

2つの茅の輪の製作は、14時過ぎに無事完成し

三光門をくぐり、運ばれる大茅の輪。

三光門をくぐり、運ばれる大茅の輪。

16時より、『大茅の輪』が楼門前に運び込まれ

いよいよ取り付けが行なわれるんですね!

※同様に、もう一方の茅の輪も、この時に本殿前に取り付けられるそうですよ。

何度も言いますが、大茅の輪は10メートル以上の長さがあります!

かなりの重量のようで

男性の方が10人がかりで持ち上げて、やっと持ち運べるといった感じでしたね~。

三光門をくぐり、参道を通って表の楼門に大茅の輪を移動させます。

続いて、楼門に大茅の輪を取り付けるのですが・・・

これも人力で行なわれるんですねっ!

まずは、楼門の上部に頑丈なロープを通して

これを横たわる大茅の輪(3箇所)にくくり付けます

こうして、北野天満宮の方15人ほどで

一気に引っ張り上げるんですね~

茅の輪の上部が引っ張り上げられると

そのままの状態で、ふんばりながら

楼門上部にワイヤーを使って、茅の輪を固定していきます。

計5箇所、ワイヤーを使って取り付けるんですが

とっても大変な作業で、取り付ける方と

ロープを持ち、大茅の輪も持ち上げている方で

連携をとりながら

茅の輪が綺麗な円になるよう、左右のバランスを取り

微調整していきます。

こうして約1時間半ほどかけて取り付けが終わると

注連縄を張り、紙垂(しで)や人形(人の形をした紙で、自分の穢れを移すもの。)を取り付けて完成です!

注連縄をするのは

この日はまだ通っちゃダメだからですよっ~。

ちなみに、明日は5時より、北野天満宮の開門と同時に

くぐる事が出来ますので

是非、足を運んでみてはいかがでしょうか?

明日の様子は

御誕辰祭 大茅の輪くぐり 2011(北野天満宮)にてレポートしているので

是非チェックして下さいね

そんな大茅の輪奉製・取り付けが行なわれた

北野天満宮の場所はコチラ↓