こんにちは京子です!

今回ご紹介するのは

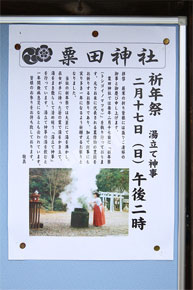

2月17日に粟田神社で行われた・・・

祈年祭(きねんさい・としごいのまつり)です

宮中行事でもある祈年祭は

五穀豊穣を祈願する神事です。

これに加え、粟田神社では

「何事にも実り多き1年となりますように。」という

願いを込めて行われます

祈年祭では、祝詞の奏上に加え

巫女による神楽や湯立て神事も行われるんですよ~

粟田神社は

かつて京の七口の1つであった『粟田口』に建つ神社です。

京都の出入り口となっていた為

粟田神社に旅の安全を祈願をする人々が多かったそうですね。

こうした事から『交通安全のご利益がある神社』として

知られています。

※幕末には、京都から江戸へと降嫁した皇女『和宮(かずのみや)』の御降嫁(ごこうか)行列も祈願されたそうです。

では早速レポートしたいと思います

14時より神事が始まると

まずは巫女や参列者、そして

今回の『湯立て神事』で使う大きな釜に

お祓いを行います。

その後、本殿の御扉(みとびら・本殿の扉)を開けて

祝詞(のりと)を奏上します。

この後、舞殿にて

巫女による神楽が奉納されますっ

舞は『式神楽(しきかぐら)』と呼ばれるものです。

鈴を右手に持ち、両手を高く上げながら

定位置で何度もくるくると回るシンプルな舞です。

釜は文政時代のもので、今から200年ほど前との事ですよ。

釜は文政時代のもので、今から200年ほど前との事ですよ。

続いて、釜の前でも同様に

巫女が神楽を舞います。

今度は、早神楽(はやかぐら)と呼ばれる舞で

先ほどの式神楽と動きは似ていますが

回るスピードが速いという点が特徴的でしたね~。

神楽が終了すると

・・いよいよ湯立て神事が始まります

笹を使って湯を振り撒き、お祓いを行います。

ちなみに、このお湯を浴びれば

無病息災で過ごせると言われているんですよね。

まずは、沸騰した釜の湯の中に

塩、米、酒を入れて御幣でかき混ぜます。

米を釜に入れています。

米を釜に入れています。

こちらはお酒ですね~。

こちらはお酒ですね~。

祓い清める為のお湯が完成すると

一部を汲み取って、神前に供えます。

以上の作法が終わると

笹を使って、お湯を一面に振り撒きます

宮司や参列者が見守る中

巫女は両手の笹を、釜の湯にじっくり浸した後

辺り一面に、何度も

お湯を振り撒きますっ。

近くで見ていた方々にも

しっかりと、しぶきが届いたのでは無いでしょうか?

そして最後に

湯立て神事のお下がりである

『釜の湯』が参拝者に振舞われていましたよ

こうして15時前に、全ての神事は終了しました。