こんにちは京子です

さて、本日ご紹介する神社は

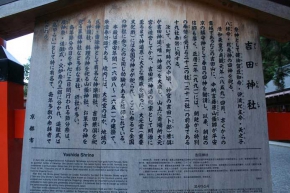

吉田神社(よしだじんじゃ)です

場所はドコかと言いますと京都大学のすぐ側で

吉田山の麓から中腹にかけて境内が続いている大きな神社です

「神楽岡(かぐらおか)」とも呼ばれていたこの地は

霊域として崇められたそうで

古くから祭や葬礼が行われていたんですね。

吉田神社が建てられたのは

平安京遷都後の859年

平安京遷都後の859年

藤原山蔭(ふじわらのやまかげ)が平安京の鬼門に位置する

神楽岡に藤原氏の氏社である春日大社を招き

都の鎮守や藤原一族の繁栄を願い建てられました。

吉田神社はそういった経緯から

『厄除け』や『方除け』のご利益があるそうです

こちらは吉田神社の絵馬です。鬼が描かれています。毎年2月2日に行われる鬼やらい(追儺式)は有名です。

こちらは吉田神社の絵馬です。鬼が描かれています。毎年2月2日に行われる鬼やらい(追儺式)は有名です。

拝殿になります。この奥に本殿があります。

拝殿になります。この奥に本殿があります。

さて、そんな吉田神社は室町時代に

神社界のトップに昇りつめる事となるんです

何故かと言うと

吉田神社の神官(神主)の一人である・・・

(・∀・)ノ吉田兼倶(よしだかねとも)の力によるものなんです。

彼は吉田神道(よしだしんとう)を起こし

吉田神社を全神道の頂点に位置付けました。

江戸末期には

全国の8~9割の神社を傘下に治めていたそうですよ

明治期になるまで大きな権威を誇り

吉田家は神社界の総家と言われるようになりました。

例えば、神職の任命権も吉田家が握っていたのですよ

こちらは拝殿左側。

こちらは拝殿左側。

拝殿の向いに建っている舞殿になります。

拝殿の向いに建っている舞殿になります。

その吉田兼倶って一体どんな人なの と言いますと

と言いますと

彼は卜部氏(うらべし)出身の人物で

卜部氏とは、簡単に言うと『朝廷に仕える占い師』の事です。

主に出航の日や田植えの時期などに関わる吉凶を占っていました

占い方は

『太占(ふとまに)』と呼ばれる鹿の肩甲骨を焼いて

骨のヒビの入り方を見るという方法です。

骨を焼いて占う方法は縄文時代からあったそうで

鹿以外にも様々な動物の骨で占われていました

卜部氏による占いは

実は現在も行われています

それは天皇陛下が即位して最初に行われる収穫祭(大嘗祭・だいじょうさい)での事で

天皇家へ治めるお米を全国の中から選ぶ時に

亀卜(きぼく)と呼ばれる亀の甲羅を使った占いで決められました。

占いを行っていた卜部氏は

朝廷や天皇家から絶大な信頼を得、

この他にも朝廷の儀式・祭典を取り仕切ったり

全国の神社の管理をしました

末社のひとつである山蔭神社。創設者の藤原山蔭が祀られてます。

末社のひとつである山蔭神社。創設者の藤原山蔭が祀られてます。

こちらも末社である神龍社。祭神は吉田兼倶です。

こちらも末社である神龍社。祭神は吉田兼倶です。

摂社の神楽岡社です。神座(かみくら・神霊の座する場所)の岡という言葉から『神楽岡』という地名がついたそうです。

摂社の神楽岡社です。神座(かみくら・神霊の座する場所)の岡という言葉から『神楽岡』という地名がついたそうです。

卜部氏出身で吉田神社の神官であった吉田兼倶によって

境内に建てられたが

斎場所大元宮(さいじょうしょだいげんぐう)です。

兼倶は吉田家の学問を発展させ

吉田神道(唯一神道)を起こしました。

※吉田家の子孫には、三大随筆のひとつである『徒然草』で有名な吉田兼好(よしだけんこう)がいます。

先ほどの写真の奥には大元宮の本殿があります。八角形の独特の形をした建物で、吉田神道の原理を表しているものだそうですよ。

先ほどの写真の奥には大元宮の本殿があります。八角形の独特の形をした建物で、吉田神道の原理を表しているものだそうですよ。

そんな吉田兼倶が神官をしていた

吉田神社の場所はコチラ↓

大きな地図で見る