こんにちは京子です。

さて、京子が行って来ましたのが鞍馬寺(くらまでら)!

さて、京子が行って来ましたのが鞍馬寺(くらまでら)!

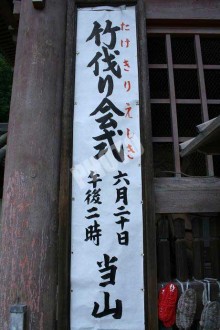

ここで本日、6月20日に行われたのが・・・

竹伐り会式(たけきりえしき)です!!

では、一体どんな神事なのでしょう?

それは『ある古事』に由来するんですよね。

平安時代に鞍馬寺で修行をしていた

峯延上人(ぶえんしょうにん)というお坊さんの大蛇退治に由来しています

詳しくご説明しますと

1000年以上前の話になりますけれど

峯延さんは、ここで護摩の修行を行っていた時でした。

ちなみに、護摩の修行とは炉に護摩木を入れて燃やし行う修行の事で

火の神が木を燃やした煙と共にお供え物を天へと送り届け

代わりに恵みを授かるという修行のひとつです。

その時、鞍馬寺のすぐ側の山から・・・

大蛇が現れたのですね!!

それも2匹

雄と雌の蛇は、峯延に襲い掛かりますけれど

・・見事に退治するんですね♪

・・見事に退治するんですね♪

この退治によりオスの蛇は死んじゃうんですけど

メスの蛇は峯延上人から許されます。

メスの蛇は峯延上人から許されます。

しかし、その代わりに

仏前などに供養される水である『閼伽水(あかみず)』を守護する事を

メス蛇に誓わせたんですね。

※その蛇は鞍馬寺の境内にある閼伽井護法善神社に祀られていますよ。

こちらは本日の神事で持って来られていた蛇の置物です。神事の中の舞楽でも使われていました。

こちらは本日の神事で持って来られていた蛇の置物です。神事の中の舞楽でも使われていました。

という事で、そんな峯延の蛇退治の古事にならって行われる

蛇を竹に見立てて行われる神事なんですね~。

蛇を竹に見立てて行われる神事なんですね~。

※水への感謝をし、天災を断ち切る意味をもつ神事だそうです。

さて、京子が鞍馬寺に到着したのは14時頃。

早速向かったのが境内にある

本殿金堂(ほんでんこんどう)です

こちらが本日のメインステージとなりますよ~。

ちなみに、鞍馬寺は京都の山間に位置し・・境内の高低差が半端無いんですよ

それに加え、境内は広く着いた頃には息も上がっちゃいます。

※境内の詳しい様子は『鞍馬寺 その1』『鞍馬寺 その2』をご覧下さい。

そして、やっとの思いで到着し、待っていると・・・

そして、やっとの思いで到着し、待っていると・・・

本殿金堂から15メートルほど先にある本坊 金剛寿命院(ほんぼうこんごうじゅみょういん)から

法螺貝の音とともに早速登場!!

こちらの方は後ほど舞を披露して下さる方なんですよ。

そして次にご紹介するのは

こちらの法師です!

こちらの法師です!

弁慶をイメージさせるような衣装ですね♪

鞍馬寺は牛若丸(義経)が修行した地ですから、こんなカッコを見たら弁慶が頭をよぎっちゃいます。

そして、導師に続いて稚児が登場し

そして、導師に続いて稚児が登場し

「竹伐りの神事めでとう候~」

「竹ならしあげ候~」

などと声を上げ、いよいよ竹伐り会式の始まりです。

気がつけば太鼓も鳴り出し

テンションは徐々にヒートアップ♪

ワクワクしてきました

では、ここで簡単に

竹伐り会式のルールをご説明します。

竹伐り会式のルールをご説明します。

え?ルール?

・・・そうなんです。

竹伐り会式は勝負事なんですよね~!

江戸時代の中期頃から、竹伐り会式では導師たちが

『近江座(おうみざ)』と『丹波座(たんばざ)』という2つのチームに分かれて、勝負を行うようになりました。

『近江座(おうみざ)』と『丹波座(たんばざ)』という2つのチームに分かれて、勝負を行うようになりました。

勝負?というのは

つまり・・・どっちのチームが先に竹を切れるか!(つまり蛇を退治できるか)を競うんですね。

ちなみに、

近江は滋賀県の地名のひとつ

丹波は京都府の地名のひとつ

これによって勝った方の土地が豊作だと占ったんですね。

さて、まずは『竹ならし』が行われます。

さて、まずは『竹ならし』が行われます。

これはこの後行われる『勝負伐り(しょうぶきり)』の準備にあたります。

巨大な竹を切り分け、準備するんですけど

いかに少ない太刀の回数でこの竹を切り分けられるか!?というのがポイントのようです。

※ちなみに竹の直径は15センチほどあるそうです。

一回、一回、慎重に、竹に刀を入れます。

見事に一回でバシっと太い竹を切れる事は無く、

何度か太刀を竹に振り下ろしていましたよ

※ちなみに、この法師が持っているのが山刀(やまがたな)と呼ばれるもので山仕事専用のナタの一種です。

少ない回数で、綺麗に竹を切れると良いとされているそうです♪

さて、『竹ならし』が行われ準備が済んだ後は・・・

舞楽を一度、挟みます。

舞楽を一度、挟みます。

先ほどの激しい『竹ならし』から一転、優雅で雅な舞が披露されます~。

そして、踊りを見ていると途中で

冒頭でアップした蛇の置物がステージに運び込まれました

そして、一旦床に置かれた蛇を中心にして、

ぐるぐるとその回りを踊りだします。

最後にはその蛇を掴み持ち上げました。これで見事に蛇を退治したっていう事なんでしょうね♪

踊りも、あの古事にのっとっています。

そして、お待たせしました・・・

いよいよ本番開始です!!!

いよいよ本番開始です!!!

8人の導師が2人ずつ4つのペアに分けられます。

この4つのペアが2組ずつ『近江座』と『丹波座』に分けられているんですね。

ステージ、向かって右手2組が近江座、そして左手2組が丹波座です

さて、ここで先ほど『竹ならし』で用意した竹が出てきます。

1人が竹を持つ役、そしてもう1人が竹を切る役です。

竹は長さが4メートル!

この4メートルの竹をいかに早く『5個』に切り分ける競技なんですね。

『勝負伐り』は、まさにスピード勝負です

檜扇之儀(ひおうぎのぎ)で

では、いよいよスタートっ。

では、いよいよスタートっ。

オー!!という始まりの合図で一気に始まります。

は、早い・・・。

とても重そうな山刀を

力強く、片手でどんどん振り下ろし

竹を切り刻んでいきます~っ。

4組が同時に一斉に行われているので、どれも目が離せないけど

全部見なくちゃ!と・・・京子も必至です(汗)

全部見なくちゃ!と・・・京子も必至です(汗)

豪快に何度も何度もすごいスピードで山刀が振り下ろされる度に

境内には、独特の音が響き渡っています。

そして、・・・

竹を5つに切り刻んだ瞬間・・・

ダッシュ!!!

ダッシュ!!!

山刀を高らかに上げ、法師が本坊へと走り、駆け込みます。

写真は、一番最初に竹を切った導師の方です。

その瞬間場内から湧き上がる拍手~

おぉ、すごいパワーを感じます。

という事で、結果は?・・・どっちが早かったかと言うと

2011年度の竹伐り会式では『近江座』が勝ちましたよ!

こちらは近江座・丹波座で竹を切った方々♪

こちらは近江座・丹波座で竹を切った方々♪

さて、無事に神事が終わると勝負が行われていた本殿金堂には

切り分けた時の竹の破片が散らばっています。

ちなみに、この竹を持ち帰ると

魔除け・厄除け、そして無病息災の効果があると言われていて

毎年、みんなで取り合いなるんですね~!

参拝者の皆さんで取り合いになる事が必至・・・。

参拝者の皆さんで取り合いになる事が必至・・・。

なので、まずは子供達が集められ

よーいどん!と

子供たちが一斉に本殿へと駆け出し竹の破片を拾います♪

子供たち・・全部拾っちゃわないかなぁと心配していましたけれど

この後、大人の参拝者にも分け与えられ

(・∀・)ノ京子も見事にひとつゲットしちゃいました!

やりました~

という事で、そんな竹伐り会式が行われた鞍馬寺の場所はコチラ↓

大きな地図で見る