こんにちは京子ですっ。

さて、本日ご紹介するのは史跡♪

京都のデートスポットとしても知られる

将軍塚(しょうぐんづか)です!

将軍塚(しょうぐんづか)です!

さて、伝承によりますと

この塚には何が眠っているのかと言いますと・・・

鎧をまとい、弓矢を持った坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)像なんですね。

つまり、坂上田村麻呂=将軍というワケです。

789年、朝廷より坂上田村麻呂は征夷大将軍に任命されたんですけど

これを朝廷からもらえると幕府がひらける!というイメージだと

思うのですが、その昔は

蝦夷(エゾ・この当時、現在の東北以北をそう呼びました。)を制圧する為の役職でした。

※朝廷とは別の権力で統治されていた蝦夷と戦う為に作られた役職だったんですね。

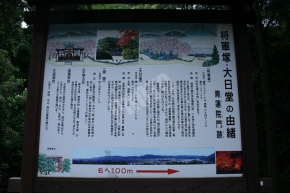

この将軍塚は、青蓮院の飛地境内にあたります。

では早速、将軍塚を見に中へ入ってみましょう!

門をくぐると大日堂が見えます。中には大日如来像が祀られています。この像は付近の山中から掘り出されたそうです。

門をくぐると大日堂が見えます。中には大日如来像が祀られています。この像は付近の山中から掘り出されたそうです。

この将軍塚に埋まっているのは

大きさが、なんと2.5メートル!弓矢を持った像を西の方向へ向けて埋めたんです。

では、どうして埋めたのかと言いますと

都を鎮める目的があったんです。

それは長岡京から平安京に都が遷都される時の事・・・

この時の天皇である、桓武天皇は

当時、長岡京でこのまま造営を続けるのか悩んでいました。

当時、長岡京でこのまま造営を続けるのか悩んでいました。

その気持ちを見透かしたように、部下である和気清麻呂(わけのきよまろ)は

この将軍塚に同行した際

京都を一望できる高台に位置するこの場所で

「都はここにするのがいいですよ♪」

と、言ったと言われています。

それが、この風景だったと思われます。

真ん中に見える緑は、京都御苑ですね!!

※もちろん、京都に都が選ばれた理由は、これだけでなく四神相応の地であった事などが挙げられます。

冒頭でもお伝えしたように、将軍塚が

京都のデートスポットとして利用される理由は

この見晴らしのいい景色が一望できるからなんですね~。

展望台はもう一箇所あり、そちらは夜でも行く事が出来ます。

素敵な夜景はロマンチックですよ~★

という事で、都を見下ろす形で

西の方角を向けて将軍像が埋められて『塚』が作られたんですね。

それが将軍塚というワケです。

冒頭でアップした塚は

直系にして20メートル、高さは約2メートルあります。

ちょうど塚の上には、『将軍塚』と刻まれた石碑が建っています。

大日堂をくぐると、約1万㎡の広大な庭園が広がります。

この庭園の中には、明治期の偉人による『手植えの松』が幾つかあります。

この庭園の中には、明治期の偉人による『手植えの松』が幾つかあります。

まず見えたのは、大隈重信(おおくましげのぶ)の手植えの松の石碑!

立憲改進党の初代党首であり、早稲田大学の創設者である大隈重信は

過去には総理大臣もした事のある人物です。

明治期は薩長中心の高官の中では珍しく、彼は肥後藩出身でした。

彼は国家主義組織玄洋社の一員である来島恒喜の爆弾による襲撃を受け

・・・なんと右足切断をしたという激動の人生を歩んだ方でもあります!

さて、境内には庭園もあります。

こちらにも手植えの松を発見!

日露戦争で活躍した軍人『東郷平八郎』による手植えの松です。

秋山真之と供にロシアのバルチック艦隊を撃破の指揮をとった人物であります。

※この時の戦いは世界三大海戦のひとつにも挙げられています。

詳しくは乃木神社の記事をご覧下さい。

ちなみに、この将軍塚はその昔

国家の大事を知らせるように鳴動(めいどう)したとの記述も残されています!

つまり、この塚が大きく音を立て揺れたというんですね~。

どんな時に鳴動したのかと言いますと

源頼朝が平家に対し挙兵する前年や、室町幕府成立の前後など

都を揺るがす一大事にゴォォオ!!と揺れたという伝説が

太平記や、源平盛衰記(げんぺいせいすいき)に書かれています♪

※源平盛衰記は源氏・平家の栄光と衰退を描いた軍記物語。

ちなみに、その昔、この辺りで新田義貞が後醍醐天皇に従って

鎌倉幕府を倒幕する為に挙兵し、陣を敷き

北条氏を滅ぼしたと言われています。

そして、その後、明治期まで将軍塚は荒廃していたそうですけれど

そして、その後、明治期まで将軍塚は荒廃していたそうですけれど

この地を整地し

明治期の偉人たちにより手植えの松が植えられたそうですよ♪

そんな将軍塚の場所はコチラ↓

大きな地図で見る