こんにちは京子です

さて、本日は、三大随筆のひとつである

「方丈記(ほうじょうき)」の著者

鴨長明(かものちょうめい)ゆかりの神社で

下鴨神社境内、糺の森 (ただすのもり)にあります・・・

河合神社(かわいじんじゃ)をご紹介したいと思います

さて!

まずは三大随筆を軽くおさらいしておきましょう

清少納言(せいしょうなごん)の「枕草子」

吉田兼好(よしだけんこう)の「徒然草」

そして、

鴨長明の「方丈記」

ですよね。

・・・ちなみに随筆って何なの と言いますと

と言いますと

(・∀・)ノ現代で言うところのエッセイ!!

つまり、自分の体験、考え、感想などを元に書いた文学作品です。

では、予習も済んだ所で

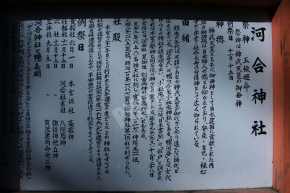

河合神社のこま札をチェックしてみましょう~っ。

河合神社の祭神は玉依姫命(たまよりひめのみこと)で

彼女は神武天皇(じんむてんのう)のお母さんと言われている人ですよね

ちなみに、神武天皇は日本の初代天皇ですよ~っ

そして、河合神社の正式名称は

鴨河合坐小社宅神社(かものかわあいにいますおこそやけのじんじゃ)と言います。

鴨河合坐小社宅神社(かものかわあいにいますおこそやけのじんじゃ)と言います。

な、なんとも・・・

( ´Д`)長い名前ですよね

しかし、この長い名前をちょっぴり詳しく解説しちゃいますと

「鴨河合(かものかわあい)」とは・・・

京都を流れる「賀茂川」と「高野川」が合流する地を表します。

そして

「小社宅(おこそやけ)」とは・・・

日本書紀に「社戸(こそべ)」と記されている、本宮(つまり下鴨神社)の祭神と同系統の神の事です。

ちなみに

加茂川と鴨川ってどう違うの

読み方が一緒だし、どっちの漢字が正解なの?と

と、思われている方も多いかもしれませんけれど

正解はと言いますと

(・∀・)ノ加茂川と高野川が合流し、ひとつになった川を「鴨川」と書き表すんですね~!

さて、境内に入りますと

まず、こちらが舞殿ですね。

その舞殿の左手には・・・

六社(むつのやしろ)があります

六社(むつのやしろ)があります

6つの観音開きが特徴的!

読んで字の如く

6つの神社がまとめられているんですね~。

6つの神社がまとめられているんですね~。

さらっと、この各社をご紹介しておきますと

諏訪社(すはしゃ)⇒祭神:建御方神(たけみなかたのかみ)

衢社(みちしゃ)⇒祭神:八衢毘古神(やちまたひとのかみ)、八衢比売神(やちまたひめのかみ)

稲荷社(いなりしゃ)⇒祭神:宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)

竈神(かまどのかみ)⇒祭神:奥津日子神(おくつひこのかみ)、奥津比売神(おくつひめのかみ)

印社(いんしゃ)⇒祭神:霊璽(れいじ)

由木社(ゆうきしゃ)⇒祭神:少彦名神(すくなひこなのかみ)

との事です

そして・・・

こちら拝殿の奥側にも、六社と同じく末社が2つあるんですね~。

こちら拝殿の奥側にも、六社と同じく末社が2つあるんですね~。

拝殿の向こう側には行く事が出来なかったので

この網目から中をよーく覗いてみましょうっ

まず向かって右側にあるのは

貴布禰神社(きふねじんじゃ)

祭神は水の神で言われている「高おかの神(※おかの漢字は雨の下に龍)」です。

※こちらの総本社はもちろん貴船神社です。

そして、左側が

任部社(とうべのやしろ)

祭神は「八咫烏命(やたがらすのみこと)」です。

サッカー日本代表のシンボルマークにも使われているのが「八咫烏」ですよね

日本神話に出てくる三本足のカラスは

神武天皇を助け勝利に導くシンボルとして描かれているんですね~。

そして、お待たせしました

こちらが・・・

拝殿正面になります~!

拝殿正面になります~!

さて

冒頭でも言いましたけれど三大随筆のひとつである「方丈記」の著者である鴨長明と、こちらの河合神社はどのような関係があったのでしょうか

それは、ズバリ!

鴨長明は河合神社の神官の家系に生まれたからなんですね。

彼のお父さんは禰宜(ねぎ)と呼ばれる

宮司を補佐する仕事をしていました。

(・∀・)ノ僕もパパみたいな禰宜になりたーい!

と、頑張っていたようで

7歳で神職の道につき、従五位下という位をもらいますけれど

結果的に

・・・禰宜にはなる事はなかったんですね

※原因としては19歳で父親を亡くし、親族との争いが起こってしまったようです。

その後、出家し、死ぬ間際に完成されたのが「方丈記」です。

その後、出家し、死ぬ間際に完成されたのが「方丈記」です。

さて、お話を少し戻しまして

河合神社は女性にオススメの神社でもあります

祭神が神武天皇のお母さんである事から

縁結び、安産、育児のご利益があり・・・

こちらの「御白石(おしらいし)」は

手で石を触って顔にスベスベすると美人になると言われているようです。

そして、

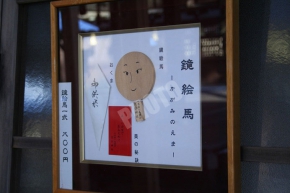

こちらは「鏡絵馬(かがみえま)」と言いまして

クレヨンなどで絵馬に化粧を施し・・・

美人になれますようにと祈願する一風変わった絵馬なんかもあるんですね

という事で!

まずは鴨長明の生きた時代をご説明しますと

彼が生まれたのは1155年、平安時代後期です。

彼が生まれたのは1155年、平安時代後期です。

ちなみに平清盛が生まれたのは1118年です。

武士がいよいよ時代の表舞台に登場してきた時代です。

武士がいよいよ時代の表舞台に登場してきた時代です。

ちなみに、この「方丈記」という名前はドコから来たのかと言いますと

彼は洛北の大原へ出家。その後、洛南の日野で方丈の草庵を結び、そこで残した随筆という事から「方丈記」と名付けられたそうです。

※方丈とは・・・1丈四方の事で、1方丈は約四畳半程度の広さ。方とは正方形などの意味です。

鴨長明の「方丈」が再現されていました、移動式だったという事で、シンプルな作り。現代でいうとプレハブに近いでしょうか。

鴨長明の「方丈」が再現されていました、移動式だったという事で、シンプルな作り。現代でいうとプレハブに近いでしょうか。

こちらは方丈の中の様子です。

こちらは方丈の中の様子です。

「ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず」

・・・と、いう書き出しで始まる方丈記は冒頭で、移り行くものの儚さや人生の無常を説き、その後、自ら体験した「都の火災」(1177年)や「都で発生した竜巻、そして福原遷都」(1180年)そして、この他にも、都を襲った飢饉や大地震などを写実的に捉え記している場面も多く歴史的な資料としても価値のある内容も含まれています。

そこで

彼の生きた時代(1155~1216)、日本の情勢はどのようなものだったかと言いますと

保元の乱⇒平治の乱⇒平家全盛期⇒源平合戦⇒鎌倉幕府

という・・・・

( ´Д`)まさに激動の時代。

方丈記には乱世をいかに生きるかという事まで記されていて

方丈記の後半には、自らの草庵での生活を語られ

末尾では、草庵の生活に愛着を抱く事さえも悟りへの妨げとして否定しています。

鴨長明は良家の出でありながら「挫折、迷い、苦しみ」その中で激動の時代を体感した彼ならではの文学・自論が詰め込まれたものがこの「方丈記」なんですね

そんな鴨長明、ゆかりの神社である河合神社の場所はコチラ↓

大きな地図で見る