今回ご紹介するのは

1467年(応仁元年)に起こった

応仁の乱で「東陣」が置かれた場所とされる

真如堂(しんにょどう)です。

正式名称は真正極楽寺(しんしょうごくらくじ)と言います

ちなみに、正式名称の「真正極楽寺」とは

「極楽寺という寺院は多いが、こここそが正真正銘の極楽の寺院である」という意味が込められているそうで、

通称である「真如堂」はもともと本堂の呼び名だったそうですね

では、正真正銘の極楽をご紹介させていただきます!

まずは、赤門(総門)をくぐります

この門は、敷居部分が無いんですけど、それは「神様が毎夜当寺に参詣する際につまずかないようする為」だという伝説が残っているんですね。

この門は、敷居部分が無いんですけど、それは「神様が毎夜当寺に参詣する際につまずかないようする為」だという伝説が残っているんですね。

そして、(・∀・)ノこま札チェック

戒算(かいざん)という平安時代中期のお坊さんが

延暦寺の常行堂(じょうぎょうどう)にあった

阿弥陀如来像を本尊にして開いたのが

始まりといわれています。

延暦寺と言えば、最澄(さいちょう)ですよね★

延暦寺と言えば、最澄(さいちょう)ですよね★

延暦寺、最澄とくれば、ここは・・・

そうです、天台宗のお寺です。

こちらは本堂になります。

本堂には、ご本尊の「うなずきの阿弥陀」と呼ばれる

珍しい阿弥陀如来立像があります

うなずきの阿弥陀を作ったのは

円仁(えんにん)という最澄のお弟子さん。

彼が「修行者のための本尊となって下さい」と

眉の間に白毫(びゃくごう)を入れようとします。

白毫とは、仏様の眉間(みけん)のやや上に生えている

白く長い毛で、右巻きに丸まっている毛のことなんですね。

毛なんてあったっけ???

毛なんてあったっけ???

と思われている方!

あの、ホクロだと思っている仏像さんの眉毛と眉毛の間にある

( ´Д`)アレです!!!

あれが白毫なんですね。

あれが白毫なんですね。

じつは、イボでも、ホクロでもなく

毛がぐるぐる巻いてるものだったんですね★

その白毫を入れようとすると・・

なんと!阿弥陀様が頭を横に振ったんです!

その毛を付けられるからイヤだイヤだ!と

言ったワケではなく

「修行者のための本尊となって下さい」と

言われた事に対して首を振ったんですよ。

「それでは、山を下りて全ての人々の救済をして下さい。

特に、女性をお守り下さい」と円仁が言うと

頷いたと、いわれています。

女性に優しい阿弥陀如来ですね~

よくぞ頷いてくださいました(・∀・)ノ

ちなみに、うなずきの阿弥陀は年に一度

11/15にしか公開されていないそうで

直接拝見する事は出来ませんでした(泣)

三重塔。法華塔とも呼ばれています。1817年に再建されました。

三重塔。法華塔とも呼ばれています。1817年に再建されました。

そんな「うなずきの阿弥陀」以外にも

「不動明王像(ふどうみょうおうぞう)」が祀られています。

「不動明王像(ふどうみょうおうぞう)」が祀られています。

この不動明王像は安倍晴明(あべのせいめい)が

普段から拝むために身近に置いていた

念持仏(ねんじぶつ)であったそうです。

真如堂には、晴明にまつわる

エピソードも伝わっています。

それは晴明が、一度目に亡くなった時・・・

え 一度目??

一度目??

(・∀・)ノそうなんです!

実は晴明は、あの世からカムバックをしてるんですね。

彼が一度亡くなった時に、不動明王が

閻魔大王に掛け合ってくれて

「もう一度、晴明を娑婆(しゃば)へ返してやってください」

と口を利いたそうなんです!

すると、閻魔大王は、衆生の民を救う

星型の結定往生之秘印(けつじょうおうじょうのひいん)を

授けると共に晴明を蘇生させ

自由に過ごせる外の世界である娑婆に

帰したといわれているんですね~。

星のマークの晴明桔梗「結定往生之秘印」

星のマークの晴明桔梗「結定往生之秘印」

ちなみに、このエピソードが描かれた

「安倍晴明蘇生図」というものもありましたよ~

本堂の「真如堂」の大額は1726年に宝鏡寺宮(通称、人形寺)から寄付されたものだそうです。

本堂の「真如堂」の大額は1726年に宝鏡寺宮(通称、人形寺)から寄付されたものだそうです。

さて 本堂を抜け渡り廊下を進むと

本堂を抜け渡り廊下を進むと

奥はお庭になっているんですね。

「随縁の庭」(ずいえんのにわ)です。

この真如堂は、三井家(財閥)の菩提寺でもあって

三井家の家紋の入ったもの(奉納されたもの)が

とにかく多いんですけど、こちらの庭にも

三井家の家紋(四つ目の家紋)があるんですね♪

よーく見ると、菱形の四角が

四つ組み合わさっている模様があるのがわかりますか?

そして、もうひとつのお庭もご紹介っ!

「涅槃の庭」(ねはんのにわ)です。

奥に見えるのは送り火で知られる大文字山

涅槃図(ねはんず)というのは

お釈迦様が横たわったご臨終の様子を描いたもので

人や鳥、獣などが、みんな嘆き悲しみ泣き伏している絵の

事をいうんですけど

(この真如堂にも大涅槃図というものが安置されています)

それの、お庭版 なのです。

なのです。

緑の部分がお釈迦様で、石を人や鳥、獣に見立てているんですね。

さて、再び本堂から外へ出てみましょう!

元三大師堂(がんざんだいしどう)です。

この名前ドコかで聞いた事がある・・・と思ったら・・・

この名前ドコかで聞いた事がある・・・と思ったら・・・

延暦寺の横川にも同じ名前の建物がありましたよね。

そうなんです。

「元三大師」というのはお坊さんの名前で

「元三大師」というのはお坊さんの名前で

遣唐使で派遣された彼が、中国から持って帰ってきたもので

有名なのが「おみくじ」ですよね。

中国からおみくじを持って帰ってきた人なのです。

おみくじの祖=元三大師ってワケです

このお堂の中には、彼の画像を祀っています。

このお堂の中には、彼の画像を祀っています。

(・∀・)ノそして

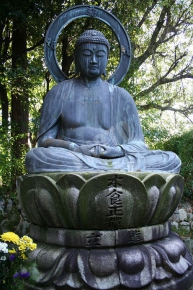

大きな阿弥陀如来も発見しましたよ~っ

「阿弥陀如来露仏(あみだにょらいろぶつ)」

本堂の右横にあるのが、この阿弥陀如来露仏。

この露仏って何 と言いますと

と言いますと

仏殿などに安置せず、野外に置かれている

仏像のことなんですね~。ぬれぼとけともいうそうです。

この仏像の台座の背中の部分には、「木食正禅(もくじきしょうぜん)造立」と刻まれています。木食とは、米穀などの五穀を断ち、木の実を生のままで食べる修行をする事を指しそのような修行をする僧を「木食上人(もくじきしょうにん)」と呼ぶんですね。

この仏像の台座の背中の部分には、「木食正禅(もくじきしょうぜん)造立」と刻まれています。木食とは、米穀などの五穀を断ち、木の実を生のままで食べる修行をする事を指しそのような修行をする僧を「木食上人(もくじきしょうにん)」と呼ぶんですね。

そして、そんな木食上人と呼ばれたのが

養阿(ようあ)というお坊さん

彼は京都出身の江戸時代中期の僧で、この阿弥陀如来像を造立し、真如堂に安置される事となりました。

さて、この真如堂は応仁の乱で、一度焼失しちゃうんですけど

時の将軍である室町幕府8代将軍「足利義政」は

応仁の乱後、真如堂を再建するんですね

この義政が将軍の時に起こった応仁の乱は

室町幕府の次期将軍の後継者問題がきっかけになった乱であり

日野富子・山名宗全チーム

VS

足利義視・細川勝元チーム

という戦いですよね!

京都の西陣という地名は山名宗全(西軍)が陣を張ったのが今でいう西陣ですけれど

実は、この真如堂の辺りが

相手チームである細川勝元の張った「東陣」だといわれています。

相手チームである細川勝元の張った「東陣」だといわれています。

三井家によって建立された萬霊堂。

三井家によって建立された萬霊堂。

こちらは縣井観音(あがたいかんのん)です。中の観音様は「拝む事により女人の難産を救うご誓願がある」と記されていました。

こちらは縣井観音(あがたいかんのん)です。中の観音様は「拝む事により女人の難産を救うご誓願がある」と記されていました。

応仁の乱で荒れ果て、焼けた京の都の復興のひとつとして、時の将軍であった義政は、この真如堂を再建しました。

応仁の乱で荒れ果て、焼けた京の都の復興のひとつとして、時の将軍であった義政は、この真如堂を再建しました。

そして、彼が真如堂に寄進したものもで「油壺」というものがあります。

当時まだ良い陶磁器の無かった日本では、貴重な品として扱われていたんですね。

「これで国がひとつ買える」とも言われる程高価なものだったそうです。

ちなみに三代目足利義満の頃には茶壺(ちゃつぼ)も高価なものでフィリピンのルソン経由でもたらされたものをルソンの壺と呼び、茶の湯で最も珍重されたんですね。

ちなみに三代目足利義満の頃には茶壺(ちゃつぼ)も高価なものでフィリピンのルソン経由でもたらされたものをルソンの壺と呼び、茶の湯で最も珍重されたんですね。

さてさてっ。

まだまだ沢山の伽藍で溢れている真如堂

お次はと言いますと・・・

「鎌倉地蔵尊」

その名の通り、鎌倉からやってきたお地蔵さんなんですけど。

このお地蔵さんは元々「殺生石(せっしょうせき)」と呼ばれる妖怪の魂なんですね。

どんな妖怪だったかというと、中国から日本へやって来た狐なんです

才色兼備の女性に化け、皇帝を騙し、虜にする悪い狐。中国で正体を見破られ追われるハメになりこの日本へとやってきたのです

ここでも、狐は才色兼備の女性に化けて、鳥羽上皇の前に現れます!

彼に取り入ろうとした狐。しかし、そんな不振な女性を見破ったのが

安倍晴明の子孫である安倍泰成(あべのやすなり)です。

彼によって

危機一髪のところで退治に成功

狐は逃げ去る事となります。

その後

生き物を殺す「殺生石」となり

人々から怖がられていましたけど

その事を知った玄翁(げんのう)禅師が

杖でコナゴナに玉砕!!見事成仏させる事に成功するんですね。

その割れた石から出来たのが鎌倉地蔵っ

しばらくは鎌倉の小さなお堂に祀られていたんですけど

地蔵尊自ら・・・

「自分を真如堂に祀れ!」と告げられたことで、この真如堂へやってきたというワケです。

さて、お次の伽藍はっ!

「石薬師堂(いしやくしどう)」

こちらの始まりは、大地から大きな石が湧き出した事にはじまります!

それを見た、桓武天皇がその石の上にお堂を建立したのが

始まりだそうです。

それにしても、六角堂といい、桓武天皇と石にまつわるエピソードは他にも沢山あるのかもしれないですね~。堂内のご本尊は、真っ黒な色をした「石薬師」で、もちろん石で作られてるというんですから驚きです!

石尽くしのお堂なんですね。

石尽くしのお堂なんですね。

赤崎弁天(あかさきべんてん)

池の中にぽつんと浮かぶのは赤崎弁天。

真如堂の二十代住職であった昭淳僧正が、衰退したこの寺の再生を願い、周防国赤崎(山口県東部)の弁財天に願を掛けたところ、たちまち寄付が集まり、願いが叶った事から、その法恩に感謝して、池の傍に弁財天を祀ったのが始まりだそうです。

この穴が開いている鐘は

というと・・・

鐘楼堂に吊るされた梵鐘は第2次世界対戦の最中の昭和17年に

軍需品の原料として金属回収が始まり

この鐘もその対象となり香川県の三菱直島精錬所に運ばれました。

材質採取の為に鐘の中部にボーリング(径15.6ミリ)を施し検査されました。

材質採取の為に鐘の中部にボーリング(径15.6ミリ)を施し検査されました。

その後、原料になるはずが・・・

終戦を迎え、奇跡的に未処理のまま残存されていたそうで

無事に元の場所へと返ってきたそうです

この三千仏名堂は「過去・現在・未来」の三千仏を礼拝し、懺悔するお堂です。

この三千仏名堂は「過去・現在・未来」の三千仏を礼拝し、懺悔するお堂です。

「千体地蔵堂」では本尊の彩色された地蔵菩薩の背面に10センチほどの小さい彩色された地蔵1000体が安置されています。

「千体地蔵堂」では本尊の彩色された地蔵菩薩の背面に10センチほどの小さい彩色された地蔵1000体が安置されています。

では、最後にご紹介するのはやっぱりこの人!

天台宗の教祖である最澄っ。

天台宗の教祖である最澄っ。

伝教大師巡錫之像(でんきょうたいししゃくじょうのぞう)

この金色に輝く銅像は?と言うと、天台宗の開祖である最澄ですねっ。

伝教大師というのは、最澄の事です。

伝教大師というのは、最澄の事です。

もうこのブログで最澄の名前が出てくるのは何度目でしょうか?

かなりの頻度で登場するお坊さんですけれど、

彼が東国、上野国・下野国に宝塔を建てた時の姿をイメージして、作ったそうです。

※「巡錫」とは、僧侶・修験者が錫杖(杖)を持ち、各地を巡り教えを説くという意味です。

という事で本日は写真も内容も盛りだくさんでお届けしました★

という事で本日は写真も内容も盛りだくさんでお届けしました★

そんな真如堂の場所はコチラ↓

大きな地図で見る