函谷鉾(かんこぼこ)は中国の故事にちなんだ鉾です

紀元前、中国の古事によると

戦国時代斉の孟嘗君(もうしょうくん)という人がいました。

彼は戦国の四君とも呼ばれ、数千人の食客(しょっかく)を抱えていたと言われています。

彼は戦国の四君とも呼ばれ、数千人の食客(しょっかく)を抱えていたと言われています。

食客とは、貴族たちが才能のある人物を「客」として遇して養う代わりに、主人を助けるというもの。

食客とは、貴族たちが才能のある人物を「客」として遇して養う代わりに、主人を助けるというもの。

そんな彼は宰相として秦に迎え入れられるハズが

揉めて、秦の国を逃れ

深夜、函谷関(かんこくかん)という中国河南省にある関所に到着したんです

※この「関」という字は関所を意味してるんですね。日本でも鈴鹿の関を中心にしてその東を関東、西を関西と呼んだんです。

破風には中国北宋の詩人である林和靖(りんなせい)が唐団扇を持った姿と、童子が梅の木の下で白鶴に餌を与える姿が彫刻されています。

破風には中国北宋の詩人である林和靖(りんなせい)が唐団扇を持った姿と、童子が梅の木の下で白鶴に餌を与える姿が彫刻されています。

とにかく、関所まで来たのはいいんですけど

深夜だった為・・・

「閉まってるーーーーー(泣)」

これは困っちゃった孟嘗君。

これは困っちゃった孟嘗君。

朝にならないと開かない関所を前に硬直状態・・・

そこで一人の食客が立ち上がります

そうです、食客は才能ある人物の集団。

話によると、この関所は

「早朝、鶏の鳴き声によって開く規定になっている」

という事で

なななーんと、その食客は

鶏の声を上げてみせたのです

さすが優秀な集団!機転が利きますよね~。

(・∀・)コケッコッコー!!!!!!!

(・∀・)クックドゥドゥルドゥ!!!

(・∀・)ココリコ!!!

※フランス語ではココリコって叫ぶそうですよ~

もちろん

・・・そんな三ヶ国語泣き声をしたわけではないですけど

その食客の秘策により

見事に関所は開いちゃったというお話し!!

故事「鶏鳴狗盗(史記)」にも残されている

有名なエピソードなんです

長刀鉾同様くじ取らずで鉾としては2番目に毎年巡行します。

長刀鉾同様くじ取らずで鉾としては2番目に毎年巡行します。

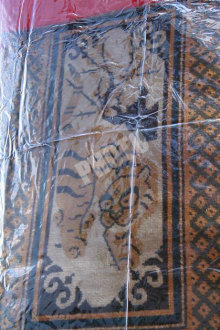

胴懸には17世紀、李朝の朝鮮段通である「梅に虎文」

胴懸には17世紀、李朝の朝鮮段通である「梅に虎文」

鉾のてっぺんにある、月と山型は、逃れた山中の闇を表しているそうです

鉾のてっぺんにある、月と山型は、逃れた山中の闇を表しているそうです

1839年より、函谷鉾は生稚児から稚児人形へと変わりました。理由としては、町人の家が少なく、費用もかかり、稚児を出せる家が少なくなったという事です。そこから稚児人形として代役をたてる事になり、その人形のモデルとして一条殿下のご長男、実良君(さねよしぎみ=明治天皇の后、昭憲皇太后の実兄)が、ちょうど稚児のお年頃でもあった事をからモデルにしたい旨を伝えOKをもらえた事から稚児人形が出来ました。

1839年より、函谷鉾は生稚児から稚児人形へと変わりました。理由としては、町人の家が少なく、費用もかかり、稚児を出せる家が少なくなったという事です。そこから稚児人形として代役をたてる事になり、その人形のモデルとして一条殿下のご長男、実良君(さねよしぎみ=明治天皇の后、昭憲皇太后の実兄)が、ちょうど稚児のお年頃でもあった事をからモデルにしたい旨を伝えOKをもらえた事から稚児人形が出来ました。

この稚児人形には「嘉多丸(かたまる)」と名づけられています。

一味ちがった動物も多数ですね~

一味ちがった動物も多数ですね~

夜に輝くそのお月様

また夜に改めて函谷鉾を見に行きたいと思います~っ。

そんな函谷鉾の場所はコチラ↓

大きな地図で見る